Иерусалим был каменным мешком со многими — холодно-горячими — складками.

Я бродил по его улицам как паломник, попавший в неправильный город. Я исследовал иерусалимские тупики с тайной надеждой провалиться, как Алиса, в иное пространство.

Однажды в Иерусалиме я угодил на полчаса в тёмную пещеру, сулившую чудеса.

Это был русский книжный магазин Изи Малера.

Небольшая комната — и для книжного магазина темновато. Кто-то опустил металлические жалюзи на окне, оставив только узкую световую щель.

Пахло пылью и чем-то съестным. Изя Малер, хозяин магазина, притаился, как паук, в углу, на раскладном стуле, с термосом в руке, и глазел на меня без всякого радушия.

Я стал обследовать книжные полки. Здесь были Солженицын, Зиновьев, Войнович, Владимов, Мамлеев, Довлатов, Лимонов, Синявский, Алешковский, Соколов…

Были ардисовские сборники Бродского, книги Бахыта Кенжеева, Сосноры…

Западные издания Вячеслава Иванова, Гумилёва, Ходасевича, Белого, Клюева, Кузьмина — настоящая сокровищница!

Здесь стояли альбомы Немухина, Рабина, Щелкова, Шемякина… Комплекты журналов «Континент», «Синтаксис», «22»…

Целую полку занимало собрание сочинений Константина Леонтьева… Ремизов, Алданов, Поплавский…

На полке современной поэзии — сборники Анри Волохонского, Геннадия Айги, Алексея Хвостенко, Льва Лосева, Михаила Генделева, Владимира Тарасова…

Много чего там было.

Я смотрел на все эти книги — и мне делалось страшно.

Я пытался представить меру своей собственной беспомощности перед лицом этих бессмертных авторов, этих литературных подвижников. Я, оказывается, был просто бездельником, проходимцем…

Глядя на эти книжные богатства, эти корешки и переплёты, я испытал ужасное, мерзкое давление той косной силы, которая управляла государствами, сословиями, классами, отдельными людьми. Фальшивое имя этой силы — культура. Мрак. Тление. Гробы. Склепы.

Я ощутил себя задавленным, похороненным в культуре — внутри гроба, под пластами земли, с камнем наверху, — на одном погосте со всеми этими талантами и гениями. Неприятное чувство…

Моя непринадлежность культуре сдавила мне виски.

Каким-то седьмым чувством я догадался, что никогда не буду стоять вот так на полке, зажатый другими достопочтенными авторами, даже в самом тёмном книжном магазинчике, даже в Бангладеш или Уфе.

Не буду, ура!

Это судьба Саши Соколова и Алексея Цветкова — старшего и младшего, но не моя.

Как сладко, как гулко бьётся в пустой груди окаянное сердце… И как хорошо сказал маркиз де Сад: не хочу, чтобы память обо мне жила на этом свете, не хочу иметь надгробный камень, не хочу, чтобы мои книги читали эти люди, эти дураки…

И тогда на одной полке я заметил книжку.

Она стояла среди других, но как-то криво, косо. У неё была изогнутая, деформированная спинка. Я её вытащил: неловкая картонная обложка — покоробленная, волнообразная. Я ощутил на пальцах пыль.

Но мне было приятно держать в руках этого уродца.

Названия не помню, имени автора — тоже. Я открыл книжку и обнаружил, что внутри она такая же неумелая, как снаружи. Грубый, чрезмерно чёрный набор, дешёвая жёлтая бумага. Книжка была издана на деньги автора в Хайфе.

Я стал читать. Меня ошеломило косноязычие автора. Это был гуторящий, полурусский язык, какой-то южный говор. Автор был украинским евреем, эмигрировавшим в Израиль в 70-е годы.

Он не писал, а хрипел. Голосил, сипел, рвал и метал, потом умолкал и бубнил. Это была речь, переходящая в глоссолалию. Не слова — а жесты отчаяния. Песнь тонущей, исчезающей в водовороте жизни. И он кричал ей на прощанье: «Ужо тебе!»

Я стащил эту книжку из магазина Изи Малера.

Спрятал за пояс — и вынес. Украл — не том Ходасевича или Поплавского, а её. Я почувствовал, что это — послание мне, бутылка из водоворота, специально для Александра Бренера. И по содержанию, и на ощупь. Книжка в руке ласкалась и тёрлась, как приблудная кошка.

Я сел на скамейку под пальмой и стал читать.

Напечатавший эту книжку знал, что его жизнь вся — ошибка. С начала и до конца. Но он не хотел в этом признаться. Поэтому он проклинал: семью, детский сад, школу, техникум, армию, завод, КПСС, СССР, Харьков, Киев, Винницу, а потом — эмиграцию, Тель-Авив, Хайфу, Средиземное море, Запад, козни империалистов, сионизм, Израиль, евреев… Он ворочал кулаками в карманах — и обвинял. Он не исповедовался. Он — кричал с края земли.

Как заболевший Нижинский, прыгал и дёргался язык книги. Этот язык был самый настоящий — прямо изо рта, воспалённый, обложенный. Как сказала Кароль Рама: язык — моя любимая часть тела, потому что он не стареет. Язык этой книжки не хотел стареть — не хотел мудреть, умирать.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

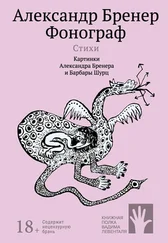

Купить книгу