Я вышел вон и хлопнул дверью.

На следующий день я уже не мог попасть в своё жилище: Врубель-Голубкина сменила замок в двери «Бега времени». Время действительно побежало — и круто свернуло в новую для меня сторону.

Я бы так назвал новое направление: трасса радостной злобы. Детской злобы, кошачьей злобы.

Мне была противна драка с Гробманом, но всё-таки она меня воодушевила. Мне захотелось пойти ещё дальше по пути беззакония и агрессии. Мне захотелось наносить кошачьи удары, расточать детские оскорбления. Захотелось нападать на гробманов здесь и там. Мне захотелось атаковать культурных боссов, государство Израиль, дураков-эмигрантов, свою беспомощность, ничтожество бытия. Это была скользкая, опасная тропа. Я эту дорожку прошёл до конца, о чём не жалею ни капли.

Но сейчас я хочу совершенно другого, иного. Чего? Просто выйти из этого докучного мира, из его судеб, его логики. Выйти — из Запада, из литературы, из России, из глупости, из Берлина, из кошмара, из искусства, как оно существует. Из всей этой мировой гражданской войны, из нынешнего порядка, из всей этой дряни и слизи. Я, конечно, знаю, что выйти — очень сложно.

Но шанс есть.

Для этого бегства у меня есть мой опыт. Как пишет Агамбен, власть хочет лишить нас собственного опыта. Но я-то его получил, выдавил — мой скудный, смешной, плебейский опыт, основанный на бесконечных ошибках. И у меня есть два путеводителя — Джорджо Агамбен и Варлам Шаламов, они не дадут мне наделать новых ошибок. И плевать я хотел на всю агрессию мира!

Так что посмотрим.

Журналистом гробмановской газетки я больше не был, но на пляже по-прежнему лежал, по улицам Тель-Авива бродил.

Мы с женой и Романом Баембаевым сняли новое жильё — большое помещение, прилегавшее к бару, в центре Тель-Авива. В комнате стояла музыкальная машина и кровать. Мы нашли на улице стол. За ним мы с Романом писали ругательские стихи и низкую прозу, а потом на собственные деньги опубликовали две книжки. Одну из них — «Тайную жизнь буто» — мы послали Михаилу Гробману. Вскоре я услышал, что Ирина Врубель-Голубкина хотела подать на меня за эту книжку в суд. Там были какие-то оскорбления в её адрес.

Ги Дебор писал, что в литературе двадцатого века он ценит только один жанр — жанр оскорбления. Дебор считал основателем этого жанра не Бретона, не сюрреалистов, а Артюра Кравана. Главным критерием жанра оскорбления является необходимо точный выбор мишени, а также безукоризненный отбор оскорбительных слов, выражений. Ничего не зная тогда о Деборе и Краване, мы с Баембаевым пробовали работать в жанре оскорбления.

Я очень люблю Агамбена и Шаламова. И Дебора я тоже никогда не перестал любить. А вот книгу о Гробмане я так и не написал. Да и зачем? Иногда всё можно сказать в одном-двух абзацах.

Гробман, конечно, не был каким-то особым подлецом или закоренелым злодеем. Наоборот, он был самый обычный, пошловатый художник. Он оказался обывателем, заурядным талантливым живописцем, деловитым и недалёким мужичком. Сколько угодно мог он болтать о Кручёных или Яковлеве, мог звать своего пса Бурлюком. Всё это — барахло. Никаких уроков из опыта футуризма, из русского авангарда Гробман для себя не извлёк. Успех в искусстве он понимал как читатель «Коммерсанта» или «Нью-Йоркера», как потребитель массовой информации, как продукт культуры ресентимента. Словно последний дурак, искренне восхищался он израильским политическим истеблишментом, сионизмом, верил в официальную историю, в сильную руку, в право хозяина, в Запад. Считал палестинцев низшими существами, как Баембаева или мою жену. Поэтому и искусство его является маломощным позёрством и эпигонством — по отношению к лубку, к народному искусству, к еврейской традиции и модернизму. Мутный, запутанный человек, слабый художник. Зря он злился на Клементе и неоэкспрессионизм, сам он оказался ничем не страннее, не глубже, не загадочнее. А даже хуже.

Он упустил свой шанс, этот Гробман, как какой-нибудь Вадим Захаров или Глазунов.

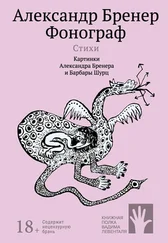

Поэзия гнева под волнистой обложкой

Израиль был страной без времён года.

Здесь не существовало расцветающих деревьев и весенней мокрой травы, преображающей жизнь.

Израиль знал лишь разрушительную работу то жгучего, то холодного солнца.

В Израиле я всегда обливался горячим потом или нащупывал странную холодную испарину на лбу.

В Тель-Авиве не нужна была сауна — Тель-Авив сам был сауной, но после неё я не чувствовал себя чище.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу