Er wollte sich das Hochgefühl von vorhin nicht kaputt denken, er brauchte Hochgefühle dieser Art so dringend. Im Poker fühlte er sich sicher, überlegen, viel anderes gab es momentan nicht in seinem Leben. Eine Art Durststrecke. Und schon rein pragmatisch gesehen, waren die Geldgewinne inzwischen schlicht nötig. Sein Beruf machte ihn nicht glücklich. Als Bankkaufmann war er bei jeder eigentlich längst fälligen Beförderung bislang stets übergangen worden. Die Vorgesetzten mochten ihn einfach nicht, erkannten nicht sein Talent. Ihr Pech, schon lange strengte er sich nicht mehr auf der Arbeit an. Dienst nach Vorschrift, mehr gestand der denen, die ihn so demütigten, nicht mehr zu.

Er hatte seinen Drink geleert. Was machte er jetzt? Zu Hause wartete niemand mehr auf ihn, seit seiner Trennung vor einigen Jahren. Seine Spielleidenschaft, die hatte sie nie verstanden, sein innig geliebtes Hobby nie akzeptiert; erst hatte es deswegen kleinere Scharmützel gegeben, dann immer mehr offenen Streit, Anfeindungen. Das hatte er nicht länger ertragen können und sich von ihr getrennt. Oder war es umgekehrt gewesen? Er wusste es nicht mehr.

Er sollte jetzt nach Hause gehen, morgen wartete die Arbeit, diese stumpfsinnige Arbeit und es war schon spät. Noch eine Abmahnung wollte er nicht riskieren, allein schon, um seinem missgünstigen Chef die Genugtuung zu versagen. Andererseits, was half es, wenn er sich doch nur im Bett wälzen würde? Das eine oder andere Blatt von vorhin ging ihm nicht aus dem Kopf. Als er Dame Fünf Suited gehalten hatte und schon drei Mitspieler nach seinem Raise direkt ausgestiegen waren, da hätte er mutiger spielen sollen, so wie früher.

Früher, da hatte er nicht diese Blockade im Kopf gehabt, da hatte er mit seinen Kumpels auf den WG-Parties mit ihrem schäbigen Koffer-Pokerset ganz frei von der Leber weg gespielt. Naja, damals war der Hauptgewinn so maximal 20 Euro gewesen, ein Witz, wenn man bedachte, dass er mittlerweile um 150 Euro spielte – pro Runde, versteht sich. Ein teures Hobby, zugegeben. Und es gab Monate, da musste er wirklich zusehen, wie er über die Runden kam. Rechnungen bezahlen, das ging immer vor, da kannte er nichts, Schulden machen wegen unbezahlter Rechnungen, das ging gar nicht. Dann sparte er lieber am Essen, man konnte sich da durchaus reduzieren und Geld einsparen. Man wollte ja nicht enden wie einer dieser armen Teufel, denen man am Tisch schon von weitem die nackte Panik ansah, die ihnen im Nacken saß. Typen, die komplett abgerutscht waren, Job weg, Frau weg, Ersparnisse weg, Selbstachtung weg. Nicht mit ihm.

Noch ein Blick auf die Uhr, das ging ja eigentlich noch, noch gar nicht so spät. Nochmal der Griff zur Geldklammer im Sakko, das hätte schon mehr sein können, fühlte sich irgendwie dünn an. Noch ein Gedanke an die Nachricht von vorhin. Noch ein Gedanke an die Leere des Abends. Noch ein Gedanke an die Langeweile morgen. Man könnte sein Glück heute ja noch einmal versuchen, nur kurz, nur für ein oder zwei Stündchen.

Weltweit betrachtet existiert eine fast schon nicht mehr überschaubare Anzahl an epidemiologischen Studien zur Glücksspielstörung. Hilfreicher als ein Blick auf jede einzelne Erhebung ist es, sich mit den verfügbaren metaanalytischen Arbeiten auseinanderzusetzen. Solche Metaanalysen verfolgen das Ziel, zu einem bestimmten Thema kondensierte Aussagen zu treffen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in wissenschaftlichen Datenbanken systematisch einzelne Studien innerhalb eines zuvor definierten Zeitraums identifiziert und auf ihre empirische Tauglichkeit geprüft und schließlich anhand der gefundenen Ergebnisse zusammengefasst.

2.1 Bevölkerungsrepräsentative Prävalenzschätzungen der Glücksspielstörung

Unter den veröffentlichten Metaanalysen überzeugt insbesondere die Arbeit der Autoren Lorains, Cowlishaw und Thomas (2011), die in ihrer Auswertung elf internationale epidemiologische Studien einschlossen. Erwähnenswert ist, dass die Einschlusskriterien für die berücksichtigten Studien vergleichsweise streng ausfielen, sodass nur methodisch hochwertige Erhebungen einflossen. Die 12-Monats-Prävalenzen lassen sich auf 0,1 bis 2,7 % beziffern, die Lebenszeit-Prävalenz auf 0,4 bis 4,2 %.

Auch in Deutschland wurden und werden mehrere epidemiologische Studien durchgeführt. Besonders die PAGE-Studie (Meyer et al. 2011; Meyer et al. 2015) stellt eine wichtige Erkenntnisquelle dar. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der PAGE-Studie ist in ihrer Methodik zu sehen. So wurde eine Stichprobe von mehr als 14.000 Personen im Alter zwischen 14 und 64 Jahren nicht nur über einen Stratifizierungsplan erhoben, sondern auch eine Kombination in der Rekrutierung sowohl über die Kontaktaufnahme über Festnetzanschluss und den Mobilfunkanschluss durchgeführt. Als Instrument zur Bestimmung der Lebenszeit- und der 12-Monats-Prävalenz wurde das klinische Interview CIDI-Gambling (  Kap. 8) eingesetzt. Es wurde eine Lebenszeitprävalenz von 1,0 % ermittelt. Weitere 1,4 % erfüllten zumindest einige Kriterien der Störung, ohne jedoch den klinischen Grenzwert zu überschreiten. Eine gesonderte Betrachtung nur der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zeigte deutlich höhere Prävalenzraten von 1,5 % Betroffenen und 1,1 % problematisch Spielenden. Ein jüngeres Lebensalter scheint somit ein Risikofaktor für die Glücksspielstörung darzustellen.

Kap. 8) eingesetzt. Es wurde eine Lebenszeitprävalenz von 1,0 % ermittelt. Weitere 1,4 % erfüllten zumindest einige Kriterien der Störung, ohne jedoch den klinischen Grenzwert zu überschreiten. Eine gesonderte Betrachtung nur der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zeigte deutlich höhere Prävalenzraten von 1,5 % Betroffenen und 1,1 % problematisch Spielenden. Ein jüngeres Lebensalter scheint somit ein Risikofaktor für die Glücksspielstörung darzustellen.

Nur bezogen auf die vergangenen 12-Monate ergaben sich erwartungsgemäß geringere Raten von 0,35 % Betroffenen und weiteren 0,31 %, die drei bis vier der Kriterien erfüllten. Darüber hinaus erwies sich, dass männliches Geschlecht, ein niedriger Bildungsstatus, Arbeitslosigkeit, sowie Migrationshintergrund als Risikomerkmale für ein pathologisches Spielverhalten anzusehen sind. Ähnlich wie in vorangegangenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere die Nutzung von Geldspielautomaten sowie von internetbasierten Glücksspielangeboten das Risiko für ein pathologisches Nutzungsverhalten erhöhten.

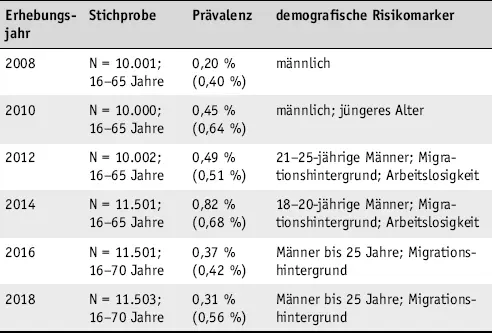

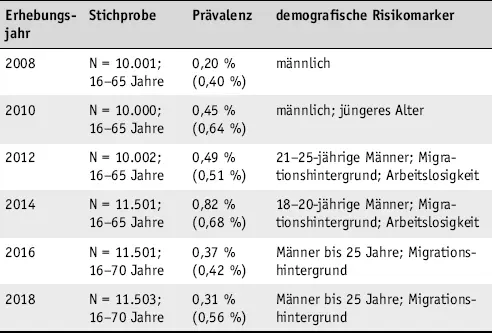

Ebenfalls aufschlussreiche Daten lassen sich aus den regelmäßig durchgeführten Studien der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) herauslesen. Tabelle 2.1 gibt die wesentlichsten Erkenntnisse dieser im Zweijahres-Turnus durchgeführten bevölkerungsrepräsentativen Erhebungen wieder.

Tab. 2.1: Zentrale Ergebnisse der BZgA-Erhebungen seit 2008

ErhebungsjahrStichprobePrävalenzdemografische Risikomarker

Anmerkungen: Dargestellt ist die 12-Monats-Prävalenz; die Prozentzahlen in Klammern stellen Fälle problematischen Glücksspielens dar (3 bis 4 erfüllte DSM-Kriterien)

Anzumerken ist, dass bei allen von der BZgA durchgeführten Studien der South-Oaks-Gambling-Screen (SOGS; Lesieur und Blume 1987; bzw. in den Erhebungen von 2016 und 2018 ergänzend der SOGS-RA für Jugendliche; Winters und Stinchfield 1993) zur Klassifikation des Glücksspielverhaltens eingesetzt wurde. Der SOGS ist ein zwar international sehr verbreitetes Verfahren, dies ändert jedoch nichts daran, dass wiederholt Kritik an seiner klassifikatorischen Güte geäußert wurde (Abbott und Volberg 1992; Dickerson 1993). Auch konnte gezeigt werden, dass das Instrument eine für verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Item-Schwierigkeit aufweist und eine Anpassung der Items zu teils unterschiedlichen Antwortmustern führt (Ladouceur et al. 2000). Vor dem Hintergrund dieser Befunde sollte man sich also vergegenwärtigen, dass über den Selbstbericht erhobene Daten immer eine gewisse Fehlervarianz mitbringen.

Читать дальше

Kap. 8) eingesetzt. Es wurde eine Lebenszeitprävalenz von 1,0 % ermittelt. Weitere 1,4 % erfüllten zumindest einige Kriterien der Störung, ohne jedoch den klinischen Grenzwert zu überschreiten. Eine gesonderte Betrachtung nur der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zeigte deutlich höhere Prävalenzraten von 1,5 % Betroffenen und 1,1 % problematisch Spielenden. Ein jüngeres Lebensalter scheint somit ein Risikofaktor für die Glücksspielstörung darzustellen.

Kap. 8) eingesetzt. Es wurde eine Lebenszeitprävalenz von 1,0 % ermittelt. Weitere 1,4 % erfüllten zumindest einige Kriterien der Störung, ohne jedoch den klinischen Grenzwert zu überschreiten. Eine gesonderte Betrachtung nur der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren zeigte deutlich höhere Prävalenzraten von 1,5 % Betroffenen und 1,1 % problematisch Spielenden. Ein jüngeres Lebensalter scheint somit ein Risikofaktor für die Glücksspielstörung darzustellen.