Siempre fuimos distantes, mi padre y yo. Me refiero al uno respecto del otro.

Hay una película norteamericana de los noventa, en la que Russell Crowe come tempura con Al Pacino, en un restaurante japonés.

–Mi padre fue ingeniero mecánico –dice Crowe–... el hombre más ingenioso que he conocido.

–Mi padre me dejó cuando tenía cinco años –le contesta con impaciencia Pacino tamborileando con los dedos sobre la mesa–… y no fue el hombre más ingenioso que he conocido. –De inmediato cambia de tema.

Bien: en ese diálogo, yo soy Pacino.

Estrictamente hablando, a mi padre le hubiese encantado ser ingeniero mecánico, pero no me abandonó. El peso de su propio padre lo llevó por otro camino, cuyo costado laboral desatendió durante toda su vida. Lo que hizo fue ir internándose en una fronda cada vez más intrincada, una red hermética de helechos, desde que tengo uso de razón, haya sucedido eso a mis cinco o a mis trece años.

Como casi todos, fui poniendo a punto mi “idea del padre” conforme el paso del tiempo. Podría decir que lo central consiste en que decidió asignar a su existencia un lugar adyacente en la vida de los otros, tan aledaño como imperturbable.

Cuando llegaba a un sitio, no parecía venir, sino ir a encontrarse consigo en otro lugar. La mayoría de los recuerdos que tengo de él lo ubican en los márgenes. Si ocupa el centro, se trata de algo provisorio o accidental. Y si no era así, de algo jocoso. Para él, lo furtivo no era ni ilegítimo ni redundante.

Si tuviera que exponer sobre el estado actual de mi propia conjetura diría que, entre aceptar ser lo que los otros querían que fuera, él resolvió no ser nadie. Viviría jornadas enteras, inclusive vertiginosas, pero sin tomar parte de sus propios gestos y decisiones.

En algún momento estableció que el sentido que el mundo le había asignado no le era accesible, por lo que se dedicaría a las orillas y a la farsa. Para lograrlo, hace falta un esfuerzo titánico.

Recuerdo sus ojos, uno turquesa y el otro zafiro, como de hielo, fijos en una tierra incógnita. Como no había encontrado ni la estabilidad ni la fiabilidad en la vida parroquial y sus aledaños, dejó de buscarla; por el contrario, erraba sin patria dentro de una constelación a la que se podía acceder, siempre y cuando no se tuvieran los pies en la tierra. Hacia allí se enfocaban sus ojos desiguales.

Un inválido, podría decir. U otra cosa, mucho más pétrea e indescifrable.

Ahora, que no es hora para nada, pienso que su genio era una especie de locura, aunque esa locura no tuviera nada de genial. Soñaba con el cerebro dormido y con el pensamiento despierto, y de ello resultaba una conducta oblicua, desolada, huidiza. Estrafalaria, al fin y al cabo. Las formas correctas embestían a su mundo real, como cuando se mezclan el agua dulce del Río de la Plata con la salada del Océano Atlántico en la Bahía de Samborombón, cielo y nubes flamencas, brisa de raso y rasgarse de lona. Y por todas partes los cangrejales, rojos y nerviosos.

Como vivió ensoñado, y los sueños son una manera de decir, su manera de ser y las decisiones que tomaba siempre fueron ininteligibles. Terminó por hacer de su sueño otra forma de pensamiento, que no tenía ningún respeto por la cronología y las unidades clásicas de tiempo y de lugar.

Verdaderas idioteces que expresaban o hacían los demás, a él les parecían excelentes e ingeniosas, y viceversa. Si los sueños son eso de lo que uno despierta, él resolvió no despertar nunca y, cuando murió, dejó a los demás perplejos y consternados a su respecto.

Era el mismo efecto que causó durante toda su vida, en particular respecto de aquellos que no tenían el sentido del humor necesario como para no tomárselo en serio. Que, precisamente, fue lo que siempre quiso y por lo que siempre luchó.

Trabajó muy duro, en particular durante la segunda mitad de su vida, para que a nadie se le ocurriese pensar que podía ser la persona indicada para cualquier cosa a la que no estuviera dispuesto. Y no estaba dispuesto a nada serio, según el concepto general que se tiene de ello.

Joven todavía, luego de intentar con un estudio jurídico de amigos, volvió al despacho de la casa familiar, donde lo compartió con su propio padre. Es difícil imaginar una pareja más despareja, el padre y el hijo. Enfrente de aquel caserón había una plaza, que daba comienzo al Parque Independencia de Rosario.

Al frente había una puerta doble de entrada, con un embasamiento apoyado sobre un zócalo de bronce –y un frontal defendido por una verja con barras terminadas en una lanza puntiaguda que cubría los vidrios–. Sobre la izquierda, a cincuenta pasos de distancia, construían el edificio destinado a los Tribunales Provinciales.

Tengo empapados aquellos años por la melodía de la película El tercer hombre, Harry Lime Theme, que mi tía, la hermana menor de mi padre, interpretaba tiesa frente a un piano vertical, con sus ojos desquiciados de color violeta, apagando una alegría que no sentía. También me anega el amarillo del sol derramándose dentro del salón comedor de los domingos, tanto en verano como en invierno, con las vidrieras que daban al este y siempre me hacía pensar en una estampa del transatlántico Normandie, cuyos interiores estaban decorados con muebles de Ruhlmann y paneles figurativos de Jean Dunard. Y me ensordece el rumor de las habitaciones interiores donde trajinaba el personal de servicio, en un movimiento continuo que me impulsaba a dejar mi sitio para sentarme junto a ellos y escucharlos narrar.

Mujeres que enarbolaban palmetas de mimbre para quitar el polvo de las alfombras. Muchachos con tijeras de cizalla para madera adulta y serruchos de corte transversal, con los que hacían la poda de limpieza y con la primavera la de acorte, en las estrellas federales de exuberantes brácteas rojas que goteaban su savia lechosa cuando eran intervenidas.

Hombres y mujeres que entraban y salían con provisiones, cordeles, sábanas de hilo de Holanda, sifones de soda, carnes rojas apoyadas en antebrazos sanguinolentos. Con mucho, ellos eran los habitantes más interesantes de aquella casa, en la que vivía el padre de mi padre cuando compartían el gabinete jurídico.

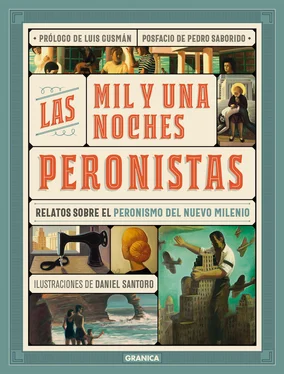

A veces, entre sombras prohibidas que yo oía entredecir y fulgurantes imágenes con las que trataba de representarme lo que ignoraba, como en una especie de misa bárbara, alguien hacía mención a los patrones y a lo distinto que era todo cuando estaban Evita y Perón. Los inocentes, como durante el reinado del Terror posterior a la Revolución Francesa, eran salvados a capa y espada invertidas por Merle Oberon y Leslie Howard. Yo ya era peronista, de plena contigüidad.

En los almuerzos dominicales, era litúrgico escuchar las largas parrafadas de mi abuelo contra el “régimen depuesto”. Tenía un antiperonismo cuantioso, ornamental y conservador de burgués solícito, apoyado en el derecho, la democracia y la república, a los que el “tirano prófugo” había aparentemente mancillado con sus “charlatanerías”.

Una vez mi padre, que pasaba socialmente por antiperonista y había participado de algunas refriegas durante la Revolución de septiembre del 55, le hizo notar a mi abuelo que en los albores de los años treinta, él mismo había sido funcionario político de Agustín Pedro Justo, elegido mediante fraude electoral y luego había suscrito el ruinoso pacto Roca-Runciman.

Mi abuelo le descerrajó una mirada insalubre, giró la cabeza hasta pasar revista a todos los comensales, y se rió sonoramente: “… pecados de juventud…” –dijo– “… era otro país…”. Y la emprendió “… con esos años en los que por todo el país había gente que sacaba credenciales de los bolsillos y se las refregaba a otros para demostrarles que había estado en algún lado o hecho algo que probaba su incuestionable lealtad”. Enseguida pasó a otro tema, escurriéndose como un cangrejo.

Читать дальше