La Recyclerie:

83 Bvd Ornano, 75018 Paris. +33 1 42 57 58 49 .

www.larecyclerie.com

Le Voltaire:

11 Rue Voltaire, 93400 Saint-Ouen. +33 1 40 12 29 44 .

La Chope des Puces:

122 Rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen. +33 1 40 11 28 80 .

www.lachopedespuces.fr

La Péricole:

16 Rue du Plaisir, 93400 Saint-Ouen. +33 1 40 12 44 80 .

La Petite Renaissance:

36 Bvd Ornano, 75018 Paris. +33 1 42 51 40 31 .

Olivers Stand Le Douxlogis:

Marché Vernaison, Allée 5, Stand 90, 99 Rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen. +33 6 63 10 59 37 .

www.facebook.com/ledouxlogis

Cédric O’Reilly:

Marché Biron, Stand 142-143-148 bis Allée 2. 85 Rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen. +33 6 34 50 19 68 .

www.marchebiron.com/les-antiquaires/

A Fleur de Peau:

116 Rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen. +33 6 12 41 44 72 .

www.fauteuils-club-chairs.com

Colonial Concept:

8 Rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen. +33 1 40 10 00 71 .

www.colonialconcept.com

Les Merveilles de Babellou:

10 Rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen. +33 6 80 63 26 89 .

www.lesmerveillesdebabellou.com

Bachelier Antiquités:

Marché Paul Bert, 18 Rue Paul-Bert Stand 17 Allée 1, 93400 Saint-Ouen. +33 1 40 11 89 98 .

www.bachelier-antiquites.com

Libraire de l’Avenue:

31 Rue Lécuyer, 93400 Saint-Ouen. +33 1 40 11 95 85 .

www.librairie-avenue.fr

| A |

Place de la Bataille de Stalingrad |

| B |

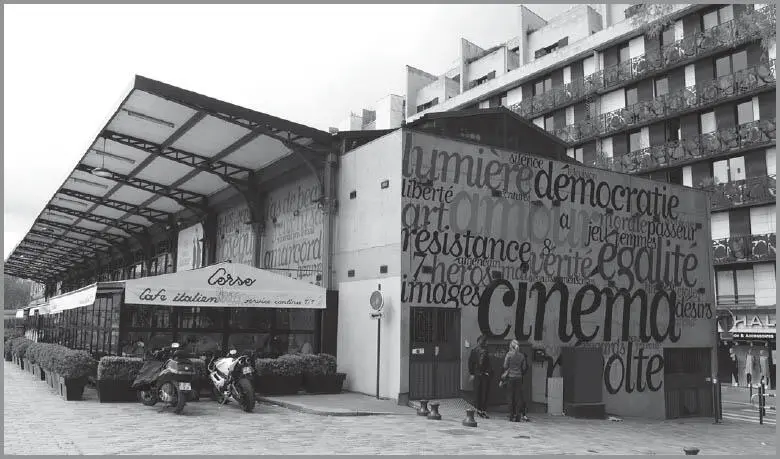

MK 2-Kino |

| C |

Le Centquatre |

| D |

Magasins généraux |

| E |

Librairie l’eau et les rêves |

| F |

Paname Brewing Company |

| G |

Russisch-orthodoxe Kirche |

| H |

Butte Bergeyre |

| I |

Les buveurs d’encre |

| J |

KP-Zentrale |

| K |

Hôpital Saint-Louis |

| L |

La Patache |

| M |

Place Sainte-Marthe |

| N |

Mon oncle le Vigneron |

Zu Besuch bei den alten Damen

„Ich heiße Alfons, kann nichts dafür“, lässt die franko-kanadische Sängerin Lynda Lemay eines ihrer Chansons beginnen. Für die Place de la Bataille-de-Stalingrad gilt Ähnliches: Man hüte sich vor Rückschlüssen von seinem schaurigen Namen auf die Qualität dieses Platzes. Vor 1945 hieß er schlicht Rond-Point de la Villette, doch auch das ist keine unblutige Bezeichnung: „La Villette“ war von den 1860er- bis zu den 1970er-Jahren ein Synonym für den zentralen Pariser Viehmarkt und den gleich daneben liegenden Schlachthof, die zeitgleich unter Baron Haussmann errichtet wurden und sich im Nordosten der Stadt über ein Terrain von 54 Hektar erstreckten. Etwa 4000 Rinder, 22 000 Schafe, 4000 Kälber und 7000 Schweine wurden dort um das Jahr 1900 täglich geschlachtet. Der Canal de l’Ourcq, eine im frühen neunzehnten Jahrhundert angelegte Wasserstraße, die vor allem die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt verbessern sollte, trennte die beiden Einrichtungen: Am östlichen Ufer befand sich der Viehmarkt, von dem heute noch die imposante Rinderhalle steht, am westlichen Ufer die Schlachthäuser, auf deren Gelände nach ihrer Schließung das sehenswerte Technikmuseum „Cité des Sciences et de l’Industrie“ sowie ein Imax-Kino errichtet wurden. Ein weitläufiger Park umgibt und verbindet die verschiedenen Komplexe, die früher einmal „Cité du sang“, Blut-City, genannt wurden. Boris Vian widmete den „fröhlichen Fleischern“ von la Villette einen Tango mit dem Kehrreim „Faut qu’ça saigne“ – „Blut muss fließen“.

Place Stalingrad

Irgendwie passt die Geschichte des Viertels zu meinem heutigen Spaziergang: Ich treffe hier am frühen Nachmittag Dominique Manotti, die Grande Dame des französischen Roman noir, die seit Jahrzehnten im neunzehnten Pariser Arrondissement lebt und sich bereit erklärt hat, mich durch ihr Viertel zu führen. Eine kleine Runde unternehme ich zuvor schon auf eigene Faust: Schließlich habe ich selbst zwei Jahre in unmittelbarer Nähe gewohnt und möchte mein altes Viertel, in dem sich ständig Neues tut, zunächst noch für mich selbst wiederentdecken.

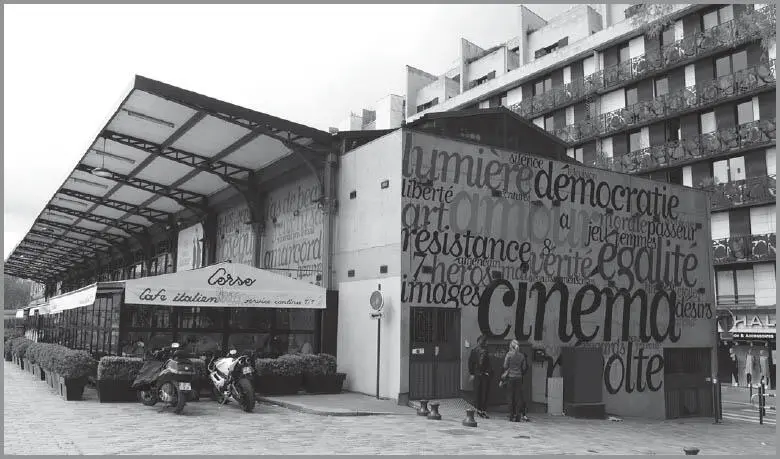

Place Stalingrad also. Das runde Gebäude zwischen den Métro-Stationen Stalingrad und Jaurès, bei dem ich meine Tour beginne, diente früher als Zoll-Hauptquartier. Entlang der heutigen Métro-Linie verlief einmal eine der stets weiter hinausgeschobenen Pariser Stadtgrenzen. Kurz vor der französischen Revolution wurde sie durch eine Mauer geschützt, die nicht so sehr der Verteidigung diente, sondern vielmehr den grassierenden Schmuggel unterbinden sollte. Die Pariser hassten die Mauer, die nicht lange stehen blieb. Heute ist die einstige Zoll-Rotunde ein Restaurant mit schönem Innenhof und noch schönerer Terrasse, die sich zu einem großzügigen Platz öffnet, den die Verkehrsberuhigung des Viertels vor zwanzig Jahren dem Boulevard abgetrotzt hat. Ich gehe links am gegenüberliegenden Brunnen vorbei und spaziere vor dem Kino Quai de Seine am Wasser entlang. Wie ein Spiegelbild sieht das Kino Quai de Loiré auf der anderen Seite aus – beide waren früher einmal Speichergebäude, als das Bassin de la Villette noch ein wichtiger Handelshafen war, geplant wurden sie vom Architekturbüro Gustave Eiffels. Besonders nett finde ich die Idee, dass man mit einer gültigen Kinokarte ein kleines Fährboot benützen darf, das regelmäßig zwischen Quai de Seine und Quai de Loire hin- und herfährt – man könnte natürlich auch zu Fuß gehen, aber das macht nur halb so viel Vergnügen. Die Kinos zeigen nicht nur Filme, sondern beherbergen auch gute Buchhandlungen und Cafés unter ihrem Dach. Kaum zu glauben, dass sich hier vor wenigen Jahren noch einer der wichtigsten und gefährlichsten Crack- und Heroinumschlagplätze der Stadt befand, ein Ort, dem man besser großräumig auswich.

Kino Quai de Seine

Statt Drogendealern und ihrer Kundschaft haben heute „ganz normale“ Pariser das Bassin de la Villette als Freizeitareal für sich erobert. Die Stimmung an beiden Ufern dieser größten künstlichen Wasserfläche der Stadt ist entspannt, man spielt Tischtennis und Boule, badet in einem der im Sommer 2017 eingeweihten Schwimmbäder ein paar Schritte Richtung stadtauswärts oder borgt sich ein Boot beim kleinen Bootsverleih Marin d’eau douce aus, an dem ich gerade vorbeigehe. Ein verlockender Gedanke, auch ohne entsprechenden Führerschein nach kurzer Einschulung für ein paar Stunden Kapitän zu spielen, auf dem Kanal aus der Stadt hinauszutuckern und irgendwo im Grünen zu picknicken …

Bei der Brücke, die ich nach wenigen Minuten erreiche, biege ich nach links ab, überquere dann die Rue de Flandre und stehe wenig später in der Rue Curial vor meinem ersten Ziel für heute: dem „Centquatre“. 120 Jahre gehörten die beiden Hallen aus Ziegeln, Gusseisen und Glas, die ich nun betrete, der Pariser Bestattung. Stallungen für dreihundert Pferde befanden sich im Untergeschoß, Dutzende Trauerkarossen, später über zweihundert motorisierte Leichenwägen waren eine Etage höher geparkt. Trauerzüge wurden in den Hallen zusammengestellt, in zahlreichen Geschäften gab es alles zu kaufen, was man dafür an Zubehör brauchte. In den 1990er-Jahren endete mit dem städtischen Begräbnismonopol auch die Aktivität der Betriebe in der Halle, die 2008 nach jahrelangen Umbauten als Kulturzentrum wiedereröffnet wurde. Während ich den großzügigen Raum auf mich wirken lasse, laufen zwei junge Menschen aus zwei gegenüberliegenden Ecken aufeinander zu und beginnen einander heftig abzuküssen. Ich bin unsicher, ob ich das nun rührend oder doch etwas übertrieben finden soll, da lösen sie sich plötzlich aus der Umarmung, wechseln ein paar recht nüchtern klingende Worte, gehen wieder zu ihren Ausgangspunkten zurück und wiederholen das gleiche Ritual. Als ich ihnen nachschaue, springen zwei andere, die gerade noch auf Liegestühlen mitten in der Halle gesessen sind, plötzlich auf und beflegeln sich heftig. Wie die beiden anderen brechen sie nach wenigen Sekunden ab und fangen wieder von vorne an. Endlich begreife ich: Hier machen Schauspielschüler ihre Hausaufgaben. Weiter im Inneren üben Zirkusschüler, zwei jonglieren mit Keulen, eine studiert eine Akrobatiknummer mit Hula-Hoop-Reifen ein. Die kommen fast jeden Tag, erklärt mir die Buchhändlerin, in deren Laden ich zwischendurch ein wenig stöbere. Die Schule befindet sich zwar nicht im Centquatre, aber die Schüler haben die Hallen als Proberaum für sich entdeckt. Ich durchquere den Komplex und verlasse ihn in Richtung des Parks Jardins d’Éole , der entlang der Rue d’Aubervilliers angelegt und gleichzeitig mit dem Centquatre eröffnet wurde. Der einladend blühende Park ist behindertengerecht und als ökologisches Vorzeigeprojekt gestaltet: Rampen machen die verschiedenen Niveaus auch für Rollstuhlfahrer zugänglich, die Wiesen werden per Sense gemäht. Der einst tristen Ausfallsstraße entlang eines nicht mehr genützten Betriebsgeländes der Eisenbahn, als die ich die Rue d’Aubervilliers in Erinnerung habe, hat der schöne Park ein völlig neues Gesicht verliehen. Noch dazu tun sich ungewohnte Blicke in Richtung Sacré-Cœur auf, das sich direkt hinter den Gleisen der Nordbahn zu erheben scheint. Ich spaziere im Park einige Schritte Richtung stadteinwärts und sehe mir dann die Graffiti auf der Brücke an, die über die Gleise führt – ein ehemaliger Un-Ort ist in ein gelungenes Stück öffentlicher Raum verwandelt worden. Zurück im Centquatre bleibe ich im Café Caché hängen, einem tatsächlich etwas versteckten, hübschen, kleinen Lokal rechts nach dem Eingang. Wahrscheinlich ist die Kellnerin daran schuld: Ich habe noch nie zuvor eine unter sechzigjährige Frau in einer Kleiderschürze aus Omas Mottenkiste gesehen und schon gar keine unter dreißigjährige, aber sie steht ihr.

Читать дальше