4- Con respecto al uso del concepto translocal, estoy consciente de que el término puede aludir a la teoría de la globalización en la que el concepto puede referirse tanto a “fuera de la localidad”, como a los procesos que la globalización impone en la trasformación de prácticas y rituales al insertarse en los flujos de la globalización; en este caso, solo será empleado para hacer referencia a las prácticas que se realizan fuera del territorio agrario de los wixáritaari, considerado como el espacio de “lo local”.

5- De acuerdo con María Lapuente: “Los sistemas hipermedia se basan, en la suma de las potencialidades hipertextuales y multimediáticas. Y se aplican, sobre todo, a un soporte abierto u on line, cuyo máximo exponente es la World Wide Web ya que permite interconectar e integrar, casi sin límites, conjuntos de información de diferentes materias expresivas: texto, imágenes, sonidos, vídeos, bases de datos, etc. La hipermedia se caracteriza por sus posibilidades interactivas y por las posibilidades que ofrece un nuevo medio de comunicación en red” (Lapuente, 2009).

6- De acuerdo con Gilberto Giménez: “La identidad puede definirse como un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo [...] la autoidentificación del sujeto del modo susodicho requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que exista social y públicamente” (2008, p.61).

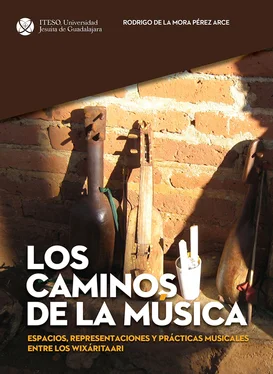

Este libro es fruto de una estrecha colaboración con diversos músicos y cantadores wixáritaari que, compartiendo mi interés por comprender la cultura wixárika a través de sus diferentes expresiones musicales, amablemente me acompañaron en diferentes momentos, tanto en el trabajo de campo como en el proceso de análisis, interpretación y escritura. Especialmente agradezco su apoyo a Rafael Carrillo Pizano, Pedro Carrillo Montoya y José Bautista, de Taateikíe San Andrés Cohamiata; a José López Robles, Pascual Pinedo y Rafael Cosío de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitlán, y a Jesús Carrillo, Martín Carrillo y Ceferino Carrillo, de San Sebastián Teponahuaxtlán, Wautia. En el ámbito académico, agradezco a los doctores, amigos y maestros Sergio Navarrete, Arturo Chamorro y especialmente a Alejandra Aguliar Ros y Paul Liffman por su orientación y acompañamiento durante el proceso de elaboración de la primera versión de esta obra. De igual forma, agradezco los comentarios de Regina Lira, Denis Lemaistre y Juan Negrín (q.e.p.d.) con relación al canto sagrado; de Héctor Medina en relación con la ceremonia de Cambio de Varas, y de Miguel Olmos, David Vargas, Francisco Guízar y Nolan Warden sobre diferentes aspectos del contenido. La aportación de Julio Xitákame Ramírez de la Cruz fue fundamental para la escritura de términos wixáritaari, así como el trabajo de César Chávez Martínez en la traducción de canciones tradicionales. Agradezco a Renata Leal Almaráz por su fino trabajo en la elaboración de la primera versión de los diferentes mapas que aparecen en este libro; a Eduardo Quijano por su cuidadosa lectura de la versión final de este documento, y a mis colegas del Programa Formal de Investigación del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, por el apoyo recibido durante el periodo de reescritura de esta obra.

Dedico este libro a Corina, mi madre; a Liliana, mi compañera, y a Imara y Álvar Esteban, mis pequeños colaboradores.

I. Música, espacio y relaciones sociales entre los wixáritaari

Cultura y espacio wixáritaari: territorio, mitología, ciclo ritual y sistemas de cargos

Con la intención de contextualizar la realidad social estudiada, en este primer capítulo expongo una aproximación a diferentes aspectos de la cultura wixárika, desde sus concepciones del territorio, su mitología y ciclo ritual hasta las formas de organización social, particularmente en los diferentes sistemas de cargos. El reconocimiento de estos elementos es un marco fundamental para la comprensión de los fenómenos que abordaré en la segunda parte del libro (capítulos 4, 5 y 6), que correlacionan los contextos socioculturales con las prácticas musicales y los espacios de interacción.

Según el censo del año 2015 (Inegi, 2015), el grupo étnico Huichol o Wixárika está compuesto por una población de 52,483 hablantes de la lengua huichol o wixárika, rama de la familia lingüística yuto azteca (Iturrioz et al., 2004, p.14), de los cuales gran parte habla también el español. (7) En cuanto a su organización social, los wixáritaari poseen sus propios sistemas de organización social, política y religiosa, y económicamente subsisten a través de la agricultura, la migración laboral, la producción y comercio de artesanía, y en menor medida de la ganadería, la pesca, la recolección y la caza.

Las formas de interacción espacial entre los wixáritaari son diversas: si bien su patrón básico y general de asentamiento es disperso, al mismo tiempo y desde mediados del siglo XX, gran cantidad de wixáritaari han establecido residencia alternativa en núcleos urbanos emergentes localizados en las cabeceras comunitarias, en ciertos poblados de la sierra Madre; asimismo, cuando por razones laborales migran a campos o ciudades aledañas o lejanas, se establecen temporal o permanentemente en núcleos urbanos en la región del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, en el centro y la costa de Nayarit, o el occidente mexicano, de manera más general. Esta gama de formas de ocupar el espacio implica a la vez una gama igualmente diversa de formas de interacción con los otros, ya sean indígenas o no indígenas.

Comprender a cabalidad la compleja trama que conforma la territorialidad huichol implica un minucioso proceso analítico, que lleva no pocas dificultades, como lo demuestran principalmente los trabajos de Paul Liffman (2000, 2005, 2012), Séverine Durin (2003, 2008) y Johannes Neurath (2002, 2003). En una primera aproximación, es importante destacar el carácter dual del territorio wixárika, en tanto que existe el llamado “territorio agrario”, reconocido históricamente como el territorio propio y “sin discusión” de los huicholes, y, por otra parte, existe el recientemente reconocido y llamado por los no huicholes como “territorio sagrado”, que corresponde a la categoría nativa kiekari, que significa “pueblo, comunidad, mundo, universo, cosmos” (Aceves, 2010, p.101; Liffman, 2012), y que es sin duda de origen muy antiguo.

El llamado territorio agrario responde a determinaciones contextuales propias de mediados del siglo XX, en que fueron reconocidos los derechos de posesión de la tierra por las distintas resoluciones presidenciales otorgadas respectivamente —más pronto o más tarde, con más o menos dificultades—, a cada una de las cuatro comunidades existentes en el territorio huichol (Rojas, 1993, pp. 182, 186): tres en Jalisco: San Andrés Cohamiata, Taateikíe; Santa Catarina Cuexcomatitlán, Tuapurie, y San Sebastián Teponahuaxtlán, Wautia, a la que está anexada Tuxpan de Bolaños, Tutispa; Bancos de Calítique, en Durango, y en Nayarit, Guadalupe Ocotán, Xatsitsarie, anteriormente anexa a San Andrés Cohamiata. Esto último quiere decir que el territorio agrario es el que fue reconocido como tal por las autoridades federales mexicanas, y que no necesariamente corresponde al territorio otorgado a los huicholes por el virreinato en el siglo XVII. De modo que este territorio agrario es considerablemente más pequeño que el territorio denominado virreinal. En suma, se habla de aproximadamente 5,000 kilómetros cuadrados que abarca este territorio, entre montañas, barrancos e importantes ríos, como es el Chapalagana y su afluente el Tenzompa, que circundan la sierra. Aguas abajo, el Chapalagana se une con el río Jesús María, para desembocar en el río Grande de Santiago, que es el eje principal del territorio agrario de los huicholes.

Читать дальше