De manera complementaria al apartado teórico, la primera parte concluye con la presentación del capítulo 3, “Entramado metodológico: aplicación de la teoría al diseño de investigación”, en la cual explico la manera en que se integraron los modelos teóricos mencionados dentro del diseño de investigación, así como también hago mención del tipo de trabajo de campo, sus alcances y limitaciones.

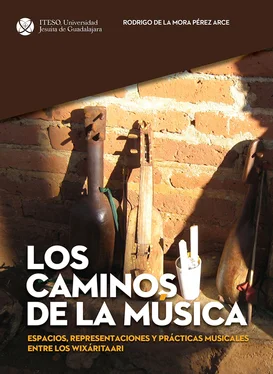

En la segunda parte, que he titulado “Géneros musicales wixáritaari, contextos y espacios para el performance”, abordo el contexto musical en sus dimensiones fundamentales y que corresponden a tres diferentes géneros musicales, estudiados en sus características formales y simbólicas; de este modo, en el capítulo 4, titulado “Jalar vida: canto sagrado y relaciones sociales”, realizo una recapitulación sobre los estudios relacionados al canto de mara’aakame; propongo una tipología de dicho canto y desarrollo una descripción general de las ocasiones en las que tiene lugar esta práctica ritual. Continúo con el capítulo 5, “Esperar el mensaje: música tradicional y relaciones sociales”, en el que expongo los elementos característicos de este género musical y los contextos en los que opera, para terminar la segunda parte del libro con el capítulo 6, “Mandar música: el género regional wixárika”, en el que abordo la música llamada regional o de mariachi tradicional en sus aspectos formales y contextuales.

En la tercera parte del libro, titulada “La música wixárika en las regiones de interacción cultural”, presento tres capítulos más, orientados cada uno a mostrar de qué maneras, las prácticas musicales confluyen con diferentes espacios en los que, desde de la cultura local hasta el espacio virtual de la Internet, se generan y articulan diferentes formas y estrategias de interacción social. Así, en el capítulo 7, titulado “Lo local: elementos performativos de la música en la ceremonia de Patsixa, Cambio de Varas”, presento la etnografía de una de las ceremonias wixáritaari en la que los tres tipos musicales estudiados, intervienen de manera significativa y particularmente ligada a las formas de ocupación y movilización por el espacio local, con un claro vínculo con el entorno regional.

Posteriormente, en el capítulo 8, titulado “Trayectos cruzados: peregrinación y migración en la canción wixárika”, desarrollo un análisis en el que contrasto dos formas en las que los wixáritaari interactúan con el espacio de manera móvil: analizo la correlación entre las prácticas migratorias y las de peregrinación, a través de las prácticas de enunciación discursiva de topónimos, en los repertorios de la canción del género tradicional (particularmente “de Wirikuta”) y de la canción correspondiente a la música regional wixárika.

En el último capítulo del libro, el 9, titulado “Lo transnacional y lo hipermediático: música regional y el caso ‘Cusinela’”, presento un estudio detallado de una composición del grupo regional El Venado Azul —el más importante intérprete del género regional wixárika. Alrededor de la pieza cumbia “Cusinela” analizo diferentes estrategias seguidas para la realización de cuatro versiones en video de la pieza, por parte de diferentes grupos musicales y productores audiovisuales, y distingo diversos matices presentes en los videoclips, que hacen evidentes variadas estrategias en el uso de la identidad étnica, (6) en la relación entre los wixáritaari y sujetos no indígenas, destacando entre juegos alrededor de los valores tradicionales, los intereses políticos y económicos de los músicos y sus productores frente a la sociedad nacional y transnacional.

Finalmente, concluyo el libro con en el apartado de “Consideraciones finales”, en el que expongo tanto una recapitulación de los principales elementos expuestos en los capítulos anteriores, así como una reflexión en la que íntegro y discuto las ideas finales que responden a las preguntas planteadas en la introducción.

La presentación del contenido de los capítulos incluye, como complemento documental, mapas, tablas, fotografías y ejemplos, tanto auditivos como en video que se presentan en enlaces de la Internet.

En cuanto a la escritura de los términos wixáritaari, empleo los criterios propuestos por el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara, que establecen el uso de la grafía “x” equivalente al fonema /rr/ del castellano, y /sh/ del inglés; el uso de la grafía “i” equivalente a la vocal /i/ (“herida”) —que se pronuncia como una combinación de la i con la u—; las grafías “ts” equivalentes al fonema /ch/ del castellano; la grafía “w” equivalente al fonema /w/ del inglés, y el uso de la grafía “ ’ ” que indica cierre glotal o saltillo. Las demás consonantes y vocales se pronuncian de manera similar que en el castellano. Los fonemas de la lengua son: a, u, i, i, e; y, w; ’, p, t, k; kw, ts, h; m, n; r, x. Dentro de textos en castellano, las palabras en wixárika aparecen en cursivas con excepción de los nombres propios. He respetado en su versión original las citas textuales en las que aparece una escritura del wixárika distinta a la que empleo.

1- En el sentido expuesto por John Connell y Chris Gibson: “las prácticas musicales incluyen constelaciones de usos sociales y significados, con complejos rituales y reglas, jerarquías y sistemas de credibilidad que pueden ser interpretados en muchos niveles” (2003, p.3).

2- En lo relativo al concepto estética, siguiendo a Jan Mukarovsky, asumo que: “1) Lo estético no es una característica real de las cosas, ni tampoco está relacionado de manera unívoca con ninguna característica de las cosas. 2) La función estética no está plenamente bajo el dominio del individuo, aunque desde el punto de vista puramente subjetivo cualquier cosa puede adquirir (o al contrario carecer de) una función estética, sin tener en cuenta el modo de su creación. 3) La estabilización de la función estética es un asunto de la colectividad, y la función estética es un componente de la relación entre la colectividad humana y el mundo [...] La manera como este conjunto social concibe la función estética, condiciona finalmente también la creación objetiva de las cosas, con el fin de conseguir un efecto estético y la actitud estética subjetiva respecto a las mismas” (1977, pp. 56–57). “La función estética significa, pues, mucho más que algo flotante en la superficie de las cosas y del mundo, como se suele considerar a veces. Interviene de manera importante en la vida de la sociedad y del individuo, tomando parte en la gestión de la relación —no sólo pasiva, sino también activa—, entre el individuo y la sociedad, por un lado, y la realidad en el centro de la cual están situados, por otro” (1977, p.59).

3- Stuart Hall afirma: “Con el término ‘articulación’ me refiero a una conexión o vínculo que no se da necesariamente en todos los casos, una ley o realidad de la vida, pero que requiere condiciones concretas de existencia para aparecer de alguna manera. Que tiene que estar positivamente sustentada por procesos específicos, que no es “eterna” sino que tiene que ser constantemente renovado. Que puede desaparecer o ser derrocada bajo determinadas circunstancias y que es importante para la desarticulación de las viejas conexiones y para la fragua de nuevas conexiones o re-articulaciones. También es importante que una articulación existente entre diferentes costumbres no signifique que éstas se volverán idénticas o que una se desvanecerá en la otra. Cada una de ellas conserva sus determinaciones distintivas y sus condiciones de existencia. De todas formas, una vez que se ha producido la articulación, las dos costumbres pueden actuar conjuntamente, no como una “identidad principal” [...] sino como “distinciones dentro de la unidad” (Hall, 1998, pp. 30–31)

Читать дальше