Schwefelsäure

Zitronenwasser

Mandelöl

Rosenwasser

Terpentinöl

Alaun

Weinalkohol

Salz von Weinstein

Stangenzucker

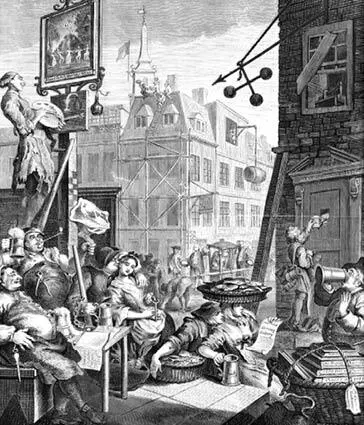

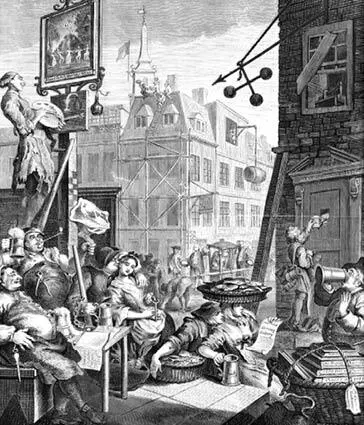

Der Quäker Mark Beaufoy, der um 1741 zum Partner der Firma wurde, fuhr in seinen frühen Jahren nach Holland, um die Essigbraumethoden im kontinentalen Europa zu studieren. Man sagt, er lehnte Gin-Destillation ab, nachdem er Hogarths «Gin Lane» sah und der verwendeten Substanzen gewahr wurde.

Gottlob gab es im Gegensatz zu diesen gewissenlosen Kreaturen, die todbringenden Alkohol verschacherten, auch respektable Destillateure, die eine Berufsehre und ein Gewissen hatten. Sie übten ihr Handwerk standesgemäß aus und stellten ausrektifizierten und vernünftig aromatisierten Gin bzw. Geneva her, den sich allerdings fast ausschließlich nur die Herrschaften der oberen Schichten leisten konnten. Wenn auch etwas spät, so legte Ambrose Cooper mit seinem Werk «The Complete Distiller» («Der ausgereifte Destillateur») von 1757, in dem er wie zuvor schon Beaufoy auch Methoden und Zutaten anprangert, doch Zeugnis für die Existenz aufrichtiger Destilliermeister ab.

«Beer Street» von William Hogarth, 1751

Ohne Zweifel nehmen sich die Sterbestatistiken aufgrund des maßlosen Alkoholkonsums während der «Gin Craze» katastrophal aus, dennoch muss das durch den Pöbel entstandene Image Londons im Gesamtkontext gesehen werden. Man kann getrost davon ausgehen, dass sich der Großteil der Londoner Bevölkerung zu benehmen wusste und sich überwiegend an Bier, Wein, Likören und verhältnismäßig gutem Gin labte. Diese Seite Londons wird sehr gut durch einen weiteren Stich von William Hogarth illustriert. Zeitgleich mit «Gin Lane» brachte er nämlich das Pendant «Beer Street» heraus. Dort sieht man die Leute glücklich, sorglos und geschäftig. Auch wenn diese Darstellung etwas idealisiert sein mag, so brachte sie doch eines ganz deutlich zum Ausdruck: Das Leben der «Beer Street» wollen wir haben, das der «Gin Lane» jedoch nicht.

Gin wird salonfähig

Als Englands Ernte 1757 ausfiel, wurde vom Parlament ein vorübergehendes Verbot für das Destillieren von Getreide erlassen. Das war der Anfang vom Ende der «Gin Craze», denn auch die darauffolgenden Jahre brachten Missernten.

Im Zuge der Gesetzesvorlage von 1760 über die Wiedereinführung des Destillierens aus Getreide wurden die Steuerabgaben für Branntweine auf ein solches Maß erhöht, dass Gin nicht mehr billig angeboten werden konnte. Das Ungeheuer «Trunksucht» war dadurch so gut wie gebannt und Firmen wie Gordon’s, Booth’s, Nicholson’s, Burnett’s und Boord’s standen an vorderster Front bei der Etablierung einer anständigen Destillierindustrie, die neue Standards setzte und Qualitäts-Gin produzierte. Im Handelsregister von 1794 werden in London etwa 40 Destillen, Mälzereien und Aromatiseure gezählt, die 90% des gesamten Gins in England produzieren.

Gleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird in Europa viel experimentiert und entwickelt, was eine erste Industrialisierung der Destillation auf den Weg bringen sollte. Unter anderem griff der Franzose Jean-Édouard Adam (1768 – 1807) das längst in Vergessenheit geratene Konzept der «Dampfdestillation» des deutschen Chemikers und Erfinders Johann Rudolph Glauber (1604 – 1670) – mehr bekannt durch sein «Glaubersalz» – neu auf und entwickelte es entscheidend weiter.

Durchaus von Jean-Édouard Adam inspiriert, ließ sich der deutsche Kaufmann Johann Heinrich Leberecht Pistorius (1777 – 1858) im März 1817 in Preußen seine Erfindung eines Doppelbrennapparats patentieren. Dieser «Pistoriussche Brennapparat» ermöglichte die Destillation von Alkohol aus einer Kartoffelmaische in nur einem einzigen Destillierdurchgang. Dem Iren Aeneas Coffey (1780 – 1852) wurde am 5. August 1830 in London ein Patent für seinen Brennapparat («Coffey Still») erteilt. Es war keine Neuerfindung Coffeys, sondern eine verbesserte Version des ein paar Jahre zuvor vom Schotten Robert Stein entwickelten kontinuierlichen Brennverfahrens, das wesentlich auf Pistorius’ Erfindung basiert. Dieses neue Brennverfahren kam anfangs in Whiskey-Destillen zur Anwendung, wurde aber schon bald darauf auch von Gin-Herstellern übernommen, weil mit dieser Methode die Basisspirituose gegenüber dem herkömmlichen «Pot Still»-Verfahren wesentlich kosteneffektiver produziert werden konnte. Das Ergebnis war ein hoch ausrektifizierter, reiner und geschmacksneutraler Getreidealkohol, der sich vorzüglich mit den herkömmlichen Aromaträgern zu Gin destillieren ließ und ohne Zuckerzugabe ein ganz neues Geschmacksbild ergab. Das brachte über die folgenden Jahrzehnte den uns heute bestens bekannten «London Dry Gin»-Stil hervor. Der Name ist schnell erklärt: «London», weil der Großteil der Gin-Hersteller in London seinen Produktionsstandort hatte; «Dry» nicht etwa, weil er «trocken» wäre, sondern weil er ohne die Zugabe von Zucker hergestellt wird, im Gegensatz zum gesüßten «Old Tom Gin».

Die Bezeichnung «London Dry Gin» wurde daher anfangs oftmals noch mit erklärenden Zusätzen wie «unsweetened» (ungesüßt) versehen, da der normale Konsument nichts mit der Bedeutung von «Dry» anfangen konnte.

Etwa zeitgleich mit Coffeys revolutionärem Brennapparat entstanden in London die ersten Trinkhallen unter der Bezeichnung «Gin Palace». Es waren von außen und innen aufwendig dekorierte, außergewöhnlich geschmackvoll eingerichtete und mit Stuck verzierte Großraumbars, die sogar Gaslampen als Beleuchtung zu bieten hatten und in denen aus geschliffenen Gläsern getrunken wurde. Charles Dickens beschreibt in «Sketches by Boz» (1836) einen solchen «Gin Palace» in der Drury Lane mit einem aufmerksamen Auge fürs Detail und ist sichtlich beeindruckt, denn er resümiert: «Das Gebäude […] ist einfach umwerfend, wenn man es im Kontrast mit der Düsterkeit und dem Dreck sieht, der gerade hinter uns liegt.»

Ebenfalls in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand über dem großen Teich in den USA der Begriff «Cocktail» (erstmals 1806 in der New Yorker Zeitung «The Balance and Columbian Repository» erwähnt und erläutert), der sich über die kommenden Jahrzehnte als Sammelbegriff für Mixturen von Gesellschaftsgetränken durchsetzte. Gleichzeitig entwickelte sich der Berufsstand «Bartender», denn es wurden stets neue Mixgetränke kreiert, die großen Anklang fanden. Große Namen wie Jerry Thomas, Harry Johnson und George J. Kappeler leisteten Pionierarbeit in einem weltweit neuen Genre namens «Barkultur». Diese meisterhaften Bartender brachten die ersten Bücher mit Cocktailrezepturen und Anleitungen für den Barmann heraus, wie z. B. «Bar-Tenders Guide – How To Mix Drinks» (1862), «Bartenders’ Manual» (1882) und «Modern American Drinks» (1895). Dieser Trend wurde auch in London aufgegriffen, obschon in kleinerem Stil. Die erste richtige American Cocktail Bar wurde um 1874 am Piccadilly Circus eröffnet, «The Criterion». Deren erster Barkeeper Leo Engel ließ es sich auch nicht nehmen, selbst ein Barbuch unter dem Titel «American & other Drinks» (1878) zu verfassen.

Hier ein kurzes Streiflicht, wie es zu jener Zeit um die koexistierenden Spirituosen Genever und Gin stand. Obwohl in England die Verbrauchssteuer für ins Ausland exportierten Gin schon seit 1850 aufgehoben war, lief der London Dry Gin im internationalem Maßstab noch seinem Konkurrenten Genever hinterher. Holland exportierte in den 1870ern jährlich über 50.000 Hektoliter Genever. Das Schiedamer Jahrbuch von 1878 vermeldet sage und schreibe 341 Brennereien und 64 Mälzereien in der Stadt. Die USA importierten 1880 sechsmal soviel Genever wie Gin.

Читать дальше