Freimütig gibt er die Autoren und Gelehrten an, deren Werke er studierte bzw. von denen er sich persönlich Rat und Hilfe holte. Im Vorwort und an weiteren Stellen im Text schreibt er, dass die meisten seiner Wässer in der Region wenig bekannt sind, weshalb man denken könnte, es seien einfache Branntweine und keine Wässer. In diesem Zusammenhang warnt er ausdrücklich vor Branntweinen, die aus den verschiedensten Getreidearten, schalem Bier und nicht mehr trinkbarem Wein destilliert werden. Diese Sorte sähe nur aus wie richtiger Branntwein, ist es aber nicht; trotzdem werden die Leute dafür zur Kasse gebeten, als wäre es welcher. Wahren Branntwein («aqua vitae») könne man nur aus gutem Rheinwein oder anderen guten Weinen machen, aber nicht aus Getreide. Der Leser solle selbst entscheiden, ob man aus einer unreinen, ungesunden Basis ein gutes, gesundes Getränk bereiten könne. Im Kapitel «Observationen» weist er auf die Bedeutung der eigenen Erfahrung hin. Seit 14 Jahren hätte er einen sehr schlechten Magen und probiere eine Unmenge an Medizin und Ratschlägen aus, aber nichts half. Seine Frau war sechs Jahre lang derart krank, dass es stadtbekannt war. Doch dank der Heilkraft seiner Wässer seien sie beide jetzt bei bester Gesundheit und er möchte mit seinem Buch ausführen, wie man diese Wässer mittels Destillation herstellt. Unter der Kapitelüberschrift «Aqua Iuniperi: Weecholter, ofte Genever water» («Aqua Juniperi: Wacholder- oder auch Genever-Wasser») beschreibt er die Wirkungsweise dieses Wacholderbranntweins und fortführend die des «edlen, sehr kostbaren Wacholderöls – Oleum Juniperi».

Das Bemerkenswerte an Caspar Coolhaes ist, dass er die Nutzung von Kornbranntwein nicht aus agrarökonomischen Gründen anprangert, sondern aus einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein heraus. Er war auch derjenige, der als Erster seine Wässer aktiv in Druckform vermarktete, und konnte auf diese Weise überregionale Klientel für seine Qualitätsprodukte erreichen, was ihm am Ladentisch allein nur schwerlich möglich gewesen wäre. Des Weiteren erbrachte er wohl als Erster in der Fachliteratur einen ausführlichen Quellennachweis und sein Buch ist die erste uns bekannte Publikation überhaupt, die die Bezeichnung «Genever» für einen Wacholderbrand wiedergibt (vgl. dazu das Kapitel «Genever»).

Nimmt man sein propagiertes Qualitätsbewusstsein, die aktive Produktvermarktung durch sein Buch und seinen nicht zu unterschätzenden Bekanntheitsgrad zusammen, so könnte man Caspar Coolhaes durchaus als den Pionier für die Verbreitung des Begriffs «Genever» für einen mit Wacholder aromatisierten Branntwein bezeichnen.

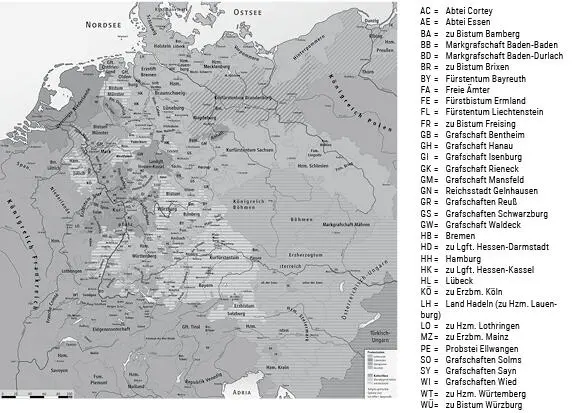

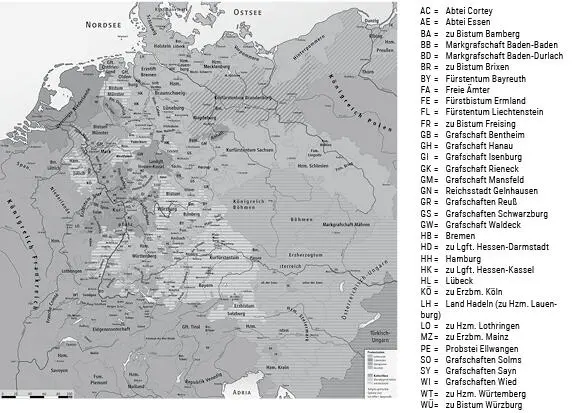

Mitteleuropa um 1618

Das Korndestillat setzt sich durch

Im Laufe der 80er-Jahre des 16. Jahrhunderts wurde in den Niederlanden die Korndestillation immer stärker betrieben und überwog bald deutlich die Weindestillation, die auch weiterhin anzutreffen war. Einer der gewichtigen Gründe dafür war der Nebeneffekt, dass die Rückstände aus der Korndestillation als nahrhaftes Viehfutter verwendet werden konnten.

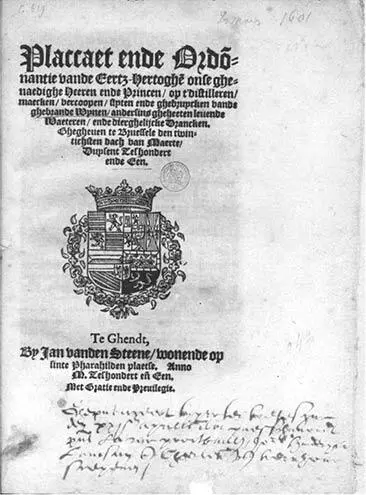

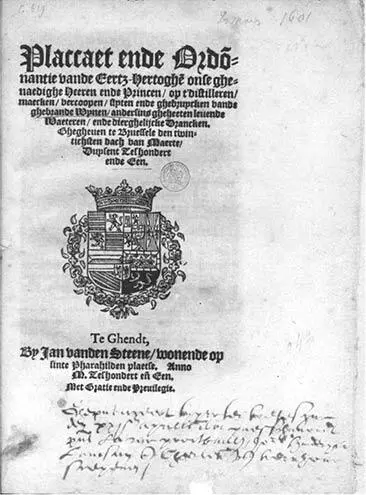

Ab 1598 wurden die südlichen Niederlande von Erzherzog Albrecht VII. von Österreich und Erzherzogin Isabella Clara Eugenia von Spanien regiert, die sich um Frieden und Erholung von den Folgen des jahrelangen Krieges bemühten. Aufgrund schlechter Ernten wurde 1601 ein Edikt verfasst, das die Herstellung, den Verkauf und den Konsum von Branntwein aus Korn verbot.

Edikt zum Destillierverbot 1601

Wer von den Destillateuren nicht schon vorher aus religiösen Gründen geflohen war, der packte jetzt seine Sachen und zog vornehmlich in die nördlichen Niederlande um, wo dieses Verbot nicht galt. Diejenigen, die trotzdem blieben, destillierten Getreide illegal weiter, sodass dieser Erlass 18 Mal wiederholt werden musste.

Dass sich der Genever offensichtlich zunehmender Beliebtheit erfreute, wird durch ein niederländisches Staatsdekret von 1606 untermauert, das Steuern auf destillierte Anis-, Wacholder- und Fenchelwässer erhob, die als alkoholische Getränke verkauft wurden. Im Unterschied dazu enthielt die 1583er-Version dieses Dekrets noch keine Besteuerung jener Wässer. Das lässt den Schluss zu, dass diese ab 1606 nicht länger einzig als Medizin oder Heilmittel, sondern als mehr oder weniger stark konsumiertes Genussmittel angesehen wurden.

Richtigstellung

In vorherigen Abschnitten wurde ausführlich darüber berichtet, wer alles auf verschiedenste Weise Einfluss auf die Entwicklung des Genevers hatte. An dieser Stelle möchten wir auf zwei Namen eingehen, denen fälschlicherweise bis in die jüngste Vergangenheit hinein die Erfindung des Genevers zugeschrieben wurde.

Franciscus de le Boë (Franciscus Sylvius)

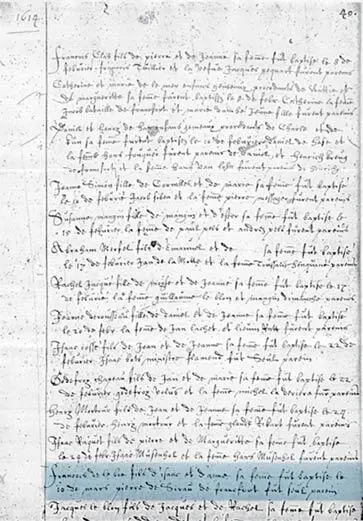

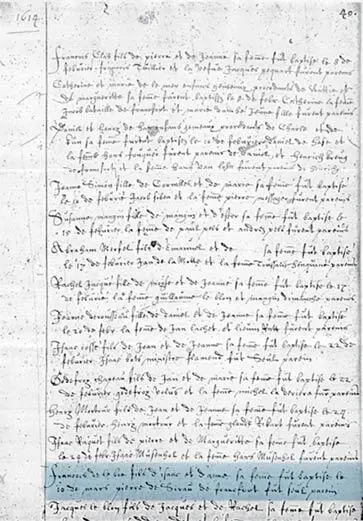

Franciscus de le Boë wurde 1614 in Hanau (bei Frankfurt/M.) als Sohn von Isaac de le Boë und Anne Vignet geboren. Als sein Geburtsdatum wird gemeinhin der 15. März angegeben, was jedoch inkorrekt ist, da sein Eintrag im Taufbuch der französisch-reformierten Gemeinde von Hanau vom 10. März datiert (siehe Abb. S. 24). Seine wohlhabende Familie war schon vor seiner Geburt aus religiösen Gründen aus der niederländischen Provinz Cambrai (Nordfrankreich) in die Gegend von Köln geflohen.

Franciscus de le Boë

Taufeintrag (markiert), Franciscus de le Boë, Hanau, 10. März 1614

Seine erste schulische Bildung erhielt er an der Akademie von Sedan, studierte anschließend an der Universität in Leiden Medizin und nach weiteren Zwischenstationen in Jena und Wittenberg promovierte er 1637 an der Universität Basel zum Doktor. Er bewarb sich um eine Stelle als Professor an der Uni Leiden, bekam jedoch keine und ging daraufhin nach Amsterdam, wo er eine lukrative Arztpraxis eröffnete.

1658 wurde er doch noch an den Lehrstuhl der Uni Leiden als Medizinprofessor berufen, wo er bis zu seinem Tode 1672 blieb. Die Ideen und Forschungsergebnisse von Paracelsus und van Helmont aufgreifend, schuf Franciscus Sylvius die Lehre der Iatrochemie und erzielte ebenfalls große Anerkennung auf dem Gebiet der Neuroanatomie.

Die Bedeutung seiner Erfolge in der Forschung ist unbestritten und es ist auch nicht so abwegig, davon auszugehen, dass Franciscus de le Boë während seiner Zeit als Arzt in Amsterdam Mixturen durch Destillation herstellte und dabei unter anderem auch mit Wacholder arbeitete, aber er kann definitiv nicht den Genever erfunden haben, da dieser schon ein populäres Gesellschaftsgetränk war, als er geboren wurde.

Sylvius de Bouve

Dieser Name tauchte vor etwas mehr als einem Jahrzehnt auf und war jüngst immer häufiger in Veröffentlichungen aller Art (zumeist im Internet) zu finden. Sylvius de Bouve wird unisono als ein «bekannter Professor an der Uni Leiden» beschrieben und sei Pharmazeut und Chemiker gewesen, der 1595 einen Wacholdertrunk namens «Genova» erfand, aus dessen rasch ansteigender Popularität das Getränk «Genever» wurde.

Dass der Begriff «Genever» schon früher von Caspar Coolhaes verwendet und gepriesen wurde, wissen wir bereits. Viel gravierender ist jedoch die Tatsache, dass ein Sylvius de Bouve weder im Leidener Professorenregister «Album Scolasticum Academiae Lugduno Batavae 1575 – 1940» (Leiden 1941) noch im Leidener Studentenregister «Album Studiosorum Academia Lugduno Batavae 1575 – 1875» (Den Haag 1875) aufgeführt ist. Ebenso wenig findet de Bouve im «Biographischen Index holländischer Apotheker bis 1867» (Rotterdam 1992) Erwähnung und auch im Buch «Leidens weg op 1576 – 1603» (Wervik 1992), das die Herkunft von Zuwanderern aus den südlichen Niederlanden studiert, ist er nicht verzeichnet. Zu guter Letzt gibt es noch die Leidener Bürgerregister («Poorterboeken») der Jahre 1532 – 1603, doch auch da sucht man ihn vergeblich.

Читать дальше