An welcher Idee der Organisationsentwicklung arbeitest Du aktuell?

JW:Wir wollen Organisationen und Führungskräfte darin unterstützen, dass sie die Entwicklung der einzelnen Person als ein Teil ihres Geschäftes sehen. Meine persönliche Entwicklung und die Entwicklung der Organisation sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir haben skalierbare Lernprogramme entwickelt, die genau diesen Punkt angehen. Unsere Vision ist, dass alle gerne zur Arbeit gehen, weil wir unsere Arbeit als etwas Sinnvolles erleben. Wir werden persönlich herausgefordert und unsere Firma hilft uns dabei, ein besserer Mensch zu sein. Das würde einen riesigen Unterschied machen. Unsere bisherigen Erfahrungen damit sind sehr ermutigend. Da gibt es neue Lernformate, die das in gute Formen bringen. Bei uns heißt das Programm Change Pod. Menschen in Organisationen lernen zusammen und unterstützen sich gegenseitig. Die erste Evaluationsstudie mit einer Fachhochschule in der Schweiz dazu ist gerade in Arbeit und sieht sehr vielversprechend aus.

Wir haben das Jahr 2025 und Deine kühnsten Vorstellungen sind erfolgreich geworden. Was hat sich in der Entwicklung gegenüber heute verändert?

JW:Uns ist in der Corona-Krise deutlich geworden, dass wir als eine Menschheit auf diesem Planeten Erde leben und uns dennoch verhalten wie Lemminge, die dabei sind, sich von der Klippe zu stürzen. Wir haben gelernt, dass wir den heutigen komplexen Herausforderungen nur durch gemeinsame co-kreative Führung gerecht werden können. Verschiedene Unternehmen arbeiten an bestimmten Entwicklungen wie Impfstoffen gemeinsam und können dadurch mehr für alle erreichen. Wachstum verstehen wir nicht mehr nur als „mehr“, sondern als „in der Qualität gewachsen“. Mehr Unternehmen haben erkannt, dass sie das qualitative Wachstum ihrer Mitarbeiter fördern müssen, um erfolgreich zu sein. Diese Unternehmen sind heute schon überaus erfolgreich − doch in der Zukunft werden mehr Unternehmen das verstanden haben.

Gibt es etwas, dass Du schon immer einmal sagen wolltest?

JW:Wenn wir als Berater weniger mit einem Ansatz von Konkurrenz arbeiten würden, könnten wir einen besseren Job machen für diese neue Welt, und mehr voneinander lernen. Etwas Neues entsteht ja nicht aus unserem Wissen − sondern aus dem Mut, etwas Neues zu wagen!

Vielen Dank, Johannes!

Positive Psychologie

Wozu?

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Depression 2020 die weltweit zweithäufigste Volkskrankheit. Das sind besorgniserregende Zahlen für sowohl die Betroffenen als auch für die Wirtschaft. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Probleme mehr als verdreifacht. Für Unternehmen werden glückliche und psychisch gesunde Mitarbeiter immer seltener. Der fortschreitende Fachkräftemangel erhöht zudem den Druck, die Arbeitsfähigkeit von qualifiziertem Personal zu gewährleisten. Aus diesen Gründen hat sich die Wirtschaft der letzten Jahre deutlich mehr mit Themenfeldern wie Glück, Moral und Arbeitszufriedenheit beschäftigt. Einen Anteil daran hat die Positive Psychologie.

Methoden der Positiven Psychologie fördern das Engagement der Menschen in Organisationen. Daraus resultiert eine höhere Innovationskraft, welche im Zuge des globalen Wettbewerbs einen wichtigeren Stellenwert hat als jemals zuvor. Glücklichere Menschen arbeiten energetischer und motivierter zusammen, wodurch gerade Organisationsmodelle mit dem Fokus auf Selbstorganisation profitieren. Ebenso begünstigt der Einsatz der Positiven Psychologie die Mitarbeiterbindung, wodurch ein weiterer, elementar wichtiger Wettbewerbsvorteil entsteht. Dass Kunden ebenfalls zufriedener werden, ergibt sich automatisch aus diesen Entwicklungen, werden sie doch inspiriert und versorgt von hoch motiviertem Personal.

Aus der humanistischen Psychologie entstanden, befasst sich die positive Psychologie seit den 90er Jahren mit dem Ziel, das zu erforschen und zu kultivieren, was das Leben lebenswerter macht. Im Gegenzug zur klassischen Psychologie, welche sich der Verminderung von innerlichen Defiziten verschrieben hat, blickt die Positive Psychologie auf unsere Potenziale und versucht uns durch diese Aufmerksamkeitslenkung generell zufriedener zu machen. Von „unglückliche Menschen weniger unglücklich machen“ (klassisch) hin zu „Menschen glücklicher machen“ (positiv humanistisch). Anstatt nur psychisch Kranke zu untersuchen, forscht sie an glücklichen und lebensbejahenden Menschen, um deren Strategien und Herangehensweisen für alle nutzbar zu machen.

Positive Leadership.Positive Leadership ist eine Ansammlung von Konzepten und Methoden unterschiedlichster Autoren, Beratern und Coaches, welche sich an den Ergebnissen der Positiven Psychologie orientieren. Wir gehen in diesem Kapitel nur auf die Positive Psychologie an sich ein. Viele der folgenden Bausteine finden sich bei Positive Leadership wieder.

Bedürfnispyramide.Ursprünglich geprägt wurde der Begriff Positive Psychologie von Abraham Maslow, einem US-amerikanischen Psychologen. Seine Bedürfnispyramide stellt eine Rangfolge von Bedürfnissen dar, welche die Menschen durchlaufen. Sind tiefere Wünsche unerfüllt, fühlen wir uns unglücklich und behindern die Erfüllung höherer Bedürfnisse. Das Modell ist die Grundlage für viele psychologische, soziale und wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen.

Stärken für das gute Leben (VIA).Mit Fokus auf die Stärken der Menschen erweiterten Christopher Peterson und Martin Seligman (2015) die humanistische Psychologie um menschliche Tugenden (virtues).

Diese Tugenden bzw. Stärken sind, laut Peterson und Seligman, das Fundament für das gute Leben. Daraus entstanden ist die VIA-Klassifikation (Values in Action Classification of Strengths). Nach einer kostenfreien Anmeldung können Sie auf der Website charakterstaerken.org von der Universität Zürich den zugehörigen Test zur Messung der persönlichen VIA-Charakterstärken durchführen. Seligman und Peterson haben in verschiedenen Studien Korrelationen zwischen ihren Tugenden und der Lebenszufriedenheit festgestellt und ebenso bestätigt, dass durch stärkenorientierte Interventionen Menschen insgesamt zufriedener werden.

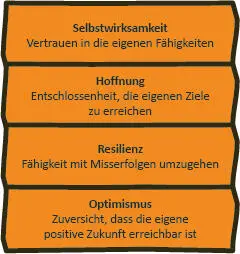

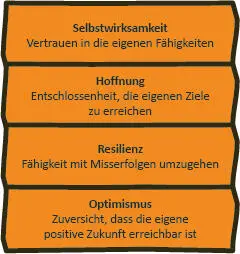

Psychologisches Kapital.Der Management-Wissenschaftler Fred Luthans (2007) erschuf mit dem Psychologischen Kapital (PsyCap) einen weiteren Bereich der Positiven Psychologie. Er beschäftigte sich mit der Frage, welche Faktoren einen hohen Einfluss auf die individuelle Leistung haben. Heraus kamen vier Wesenszüge: Selbstwirksamkeit, Hoffnung, Resilienz und Optimismus.

Wird ein hohes Niveau dieser Wesenszüge erreicht, dann hat dies positive Auswirkungen auf Arbeitszufriedenheit, Gesundheit, Eigeninitiative, Durchhaltevermögen, Mitarbeiterbindung, Flow-Empfinden, Produktivität und Kreativität. Interventionen des Positive Leadership wollen die Entwicklung dieser Wesenszüge unterstützen. Hauptsächlich gilt es dabei, Wege zu finden, wie diese Faktoren in Organisationen begünstigt werden können.

Im Flow sein.Den allgegenwärtigen Flow hat wohl schon jeder erlebt und vielleicht auch schon reflektiert. Der Glücksforscher Mihály Csíkszentmihályi (2017) prägte in den 1970ern diesen Begriff. Flow ist der Zustand, nachdem sich Menschen erfüllt, ausgeglichen und glücklich fühlen − auch die optimale Erfahrung genannt. Der Prozess, in dem wir uns voll und ganz auf eine gewisse Herausforderung konzentrieren, daran wachsen und dieses Wachstum uns im Nachhinein glücklich und zufrieden stimmt. Csíkszentmihályi hat verschiedene typische Eigenschaften der Flow-Erfahrung durch jahrelange Befragungen identifiziert.

Читать дальше