Su padre lo llevaba de vez en cuando a bordo del show boat que navegaba entre Nueva Orleans y San Luis. Truman observaba a los bailarines ebrios, los besos furtivos, y sobre todo a los artistas de paso: entre ellos, vio un trompetista, “un Buda de piel oscura, robusto, grueso, agresivo, feliz” al que recordaría toda su vida: Louis Armstrong.

[…] para mí, la dulce furia de la trompeta de Armstrong, la ronca exuberancia de sus gestos, son en cierto modo como la magdalena de Proust: hacen que vuelvan a levantarse las lunas del Misisipi, evocan las luces fangosas de las ciudades ribereñas y el sonido de las sirenas en el río, que se parece al bostezo de un caimán. Oigo la embestida del agua mulata contra los flancos del barco. Sigo oyendo el compás marcado con el pie por ese Buda burlón al tocar The Sunny Side of the Street , para acompañar sus rugidos […]. (“Siluetas”, en Los perros ladran ).

El joven Armstrong, a quien apodaban Satch, observó y apreció el talento del niño, que hizo un número de tap, y le regaló un sombrero de paja con una cinta verde y un bastón de bambú. Todas las noches lo presentaba ante el público. Luego, Truman pasaba entre los pasajeros que habían presenciado el espectáculo y recogía las monedas en su sombrero, compartiendo el éxito y los aplausos de la fiesta. Ya era un niño prodigio, un bufón en ciernes.

Truman vivía a veces con su madre y otras con su padre, en Nueva Orleans, en San Luis, sobre el Misisipi, casi siempre en Monroeville, donde Lillie Mae lo dejaba al cuidado de sus parientes, sus padres o sus primas, para volver a partir de inmediato. Llegaron las vacaciones del verano de 1930, Truman aún no tenía seis años, su padre estaba paseando en alguna parte y su madre visitaba a unos amigos en Colorado. Esta vez ambos lo habían abandonado: eso era lo que él temía más que nada en el mundo. Y toda su vida estaría marcada por la falta de figuras confiables y tutelares. Como su madre, jugó al eterno niño, impulsivo y encantador, siempre en busca de fantasía y fiestas. Como su padre, fue un viajero infatigable en busca de máscaras y sorpresas.

¿Cómo no imaginar la angustia del niño ante esos viajes caprichosos, esas sucesivas partidas, al leer el breve relato autobiográfico I remember Grandpa ? Escrito en primera persona, relata el dolor de un niño de cinco años, Bobby, que abandona la casa de su infancia, al amanecer, en un paisaje nevado: “Mis ojos le rogaban, le imploraban, que hiciera algo. Mi rostro estaba inundado de lágrimas pero nadie me prestaba atención. Yo podía perfectamente no haber estado allí”.

Quedarse con sus padres, no estar separado de ellos: esa era la obsesión de su personaje, un niño desesperado, un niño que sabía escribir y rápidamente le escribió una carta a su abuelo, con grandes letras que desbordaban las líneas. Ese Bobby, que no era otro que Truman, soñaba con tener una familia, una verdadera familia. Y como los niños de sus libros, el “pequeño T.” tenía la mente absolutamente clara, como un aparato fotográfico que espera su tema y evalúa la situación.

Proscripto hasta en su propio hogar, Truman se sentía rechazado. La única estabilidad que conoció fue su vida con sus “tías abuelas”, Mary Ida y las solteronas Faulk de Monroeville, Callie, Jennie y Sook. Desde que era un bebé, había sido su eterno invitado –uno de sus relatos se titula “El invitado del Día de Acción de Gracias”– y conservó el recuerdo imborrable de los pequeños momentos intimistas que había pasado con ellas. Aquí con Sook: “Mi amiga Miss Faulk está cosiendo un trozo de tela acolchada con un estampado que combina rosas y uvas. Ahora lo lleva hacia su mentón. Hay una lámpara de petróleo cerca de la cama. Me desea un feliz cumpleaños. Sopla la lámpara” ( Autorretrato ).

Mary Ida, la bonita hermana menor de su madre, se había casado con Jennings Carter, un hombre apuesto y reservado, que tocaba el piano y recibió generosamente al niño en la “granja Carter”, como la llamó Truman en sus escritos. Sus protectoras, las hermanas solteras, también lo querían mucho, sobre todo Jennie, que lo escuchaba y realmente tenía una debilidad por ese hermoso niño rubio de espíritu vivaz. Las tres lo recibieron de inmediato en su gran casa de la avenida de Alabama, que tenía muchas habitaciones y un vestíbulo central. Alabama, entre Misisipi, Georgia y Florida: el Sur, por supuesto. El niño dormía siempre solo, porque ellas sabían que no le gustaba compartir la cama, y cuando hacía frío, se arropaba con los edredones apilados. Allí estaba de buen humor y, por lo tanto, siempre era bienvenido. Leía mucho, hasta muy tarde en la noche, acurrucado o sentado en el piso con su libro, cerca de una lámpara. Por eso, a la mañana siguiente se despertaba tarde, a las ocho. Jennie y Sook le llevaban el café a la cama, mientras que sus primos ya habían salido al campo al amanecer. La propiedad era espaciosa, con un jardín en el que criaban gallinas y pavos, y para el invierno mataban dos cerdos criados en el campo cercano a la ciudad que, en esa época, había alcanzado orgullosamente la cifra de 1355 habitantes. A los siete años, Truman estaba muy cerca de su “tía” Sook, una mujer de cabello blanco de más de sesenta años, que tenía los hombros deformados por una enfermedad contraída en su infancia, y estaba a cargo de la cocina y la administración de la casa. En Navidad, ella hacía pasteles de frutas, limones y cerezas, jengibre y vainilla, uvas y nueces, cortezas de naranja y ananás de Hawái. Cuando Jennie regresaba a la noche, se dirigía rápidamente hacia un placard en el fondo de la casa, ingería sus medicamentos de un trago y luego dejaba sobre una mesita el ingreso diario de su tienda, que había colocado dentro de una bolsita de tela. Jennie guardaba todos los billetes grandes, y una vez por semana, los sábados, Sook introducía su mano en la bolsita para tomar unos pocos dólares y las monedas de su dinero de bolsillo, que acomodaba en una bolsa de color perla y escondía en un lugar secreto. Un poco más tarde, compartiría ese tesoro con Truman.

Sin ser tímida, Sook mantenía su privacidad y no hacía las compras en la ciudad ni iba a misa, aunque creía en un dios omnipresente en el campo. No le gustaba el cine: prefería los relatos de los libros.

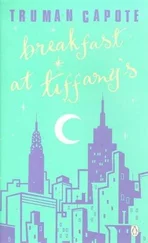

Es pequeña y combativa, pero como consecuencia de una larga enfermedad de su juventud, sus hombros están penosamente encorvados. Su extraño rostro se parece un poco al de Lincoln, igualmente surcado de arrugas, igualmente curtido por el sol y el viento. Pero es delicado, con una fina estructura, y sus ojos son del color del jerez y tímidos. (“Un recuerdo navideño”, en Desayuno en Tiffany’s ).

Sook vivía en su pequeño mundo, contaba historias de fantasmas, domesticaba colibríes y conocía las recetas mágicas de los indios para curar. Aspiraba tabaco, preferentemente el Brown Mule, y solía dar paseos por los bosques, a los que llevaba a Truman con la perrita Queenie, una cazadora de ratas de pelo duro, naranja y blanco. ¿Su mayor hazaña? Matar con una pala una serpiente de cascabel de dieciséis anillos. Usaban una vieja carreta para llevar flores y espárragos silvestres, cazaban mariposas y volvían a soltarlas, recogían hongos enormes. Sook llamaba “Buddy” al niño. Estaban casi siempre juntos: eran dos solitarios que compartían una amistad inhabitual, hasta el punto de que Capote murió pensando en ella y repitiendo la palabra “Buddy”. Conversaban, jugaban a las cartas, competían en habilidad remontando sus cometas, recortaban imágenes y plantaban helechos silvestres en las vasijas que estaban en el porche. Por su parte, Jennie, apasionada por el jardín y sus canteros de flores exóticas, llevaba allí al niño, que se extasiaba. En una palabra: las hermanas Faulk de Monroeville adoraban a su pequeño pensionista y disfrutaban al cuidarlo y educarlo.

Читать дальше