Im Unterschied zu einer rein geometrischen Linie oder geologischen Barriere ist eine historische Grenze eine politische Erfindung. Sie hat zur Voraussetzung, dass es irgendeine Art von Beziehung zwischen den beiden angrenzenden Ländern gibt. Im Fall der US-mexikanischen war die Herausbildung einer überaus komplexen Grenzbeziehung auf 3144 Kilometer Länge keineswegs so zwingend wie es heute im Rückblick erscheint. Denn die gemeinsame Grenze, die von ihrem Ausgangspunkt am Golf von Mexiko quer über den Kontinent durch Wasser, Schluchten, endlose Plains und ausgetrocknetes Land bis zum Pazifik verläuft, hätte beide Länder räumlich ebenso gut voneinander trennen können. Eine Möglichkeit, die von Sebastián Lerdo de Tejada – Präsident Mexikos von 1872 bis 1876 – als Argument gegen eine transnationale Eisenbahnverbindung ernsthaft in Betracht gezogen wurde. Er schlug vor, die Wüste so zu belassen wie sie war, um einen möglichst großen Abstand zum starken Nachbarn im Norden zu schaffen. Mexiko sollte in Ruhe seinen Entwicklungsrückstand zu ihm aufholen können.

Lerdo de Tejadas Überlegung, die Wüste als Puffer zwischen Stärke und Schwäche einzusetzen, geistert als oft zitiertes Aperçu durch die Geschichte. Denn tatsächlich hatten sich beide Länder zu dem Zeitpunkt schon längst auf ihre gemeinsame Grenze zubewegt. So machte der US-amerikanische Historiker Frederick Jackson Turner Ende des 19. Jahrhunderts in der Expansion Richtung frontier sogar den Wesenskern der amerikanischen Identität aus. Und für den mexikanischen Historiker Justo Sierra – ein Zeitgenosse Turners – waren die Erfahrungen mit eben dieser Grenze entscheidende Faktoren für die Herausbildung eines mexikanischen Nationalgefühls. Schon immer war die gemeinsame Grenze für beide Länder eine Projektionsfläche, auf der sich gleichermaßen symbiotische Beziehungen und mentalitätsgeschichtliche Verschiedenheiten sowie traditionelle Ängste spiegelten. Immer wieder wird vor allem das Trennende und Problematische beschworen, in Gestalt von Arbeitsmarkt- und Sicherheitsproblemen durch unkontrollierte Einwanderung sowie Drogenschmuggel und Gewalt. Mexiko und die USA haben sich dabei des Öfteren schon die Argumente des jeweils anderen zu eigen gemacht. Mexiko zum Beispiel das von dem allzu mächtigen Nachbarn, an dessen Seite man selbst zu schwach sei, um von ihm unabhängig existieren zu können. Mit genau diesem Argument hatte im mexikanisch-amerikanischen Krieg ein Teil der US-amerikanischen Öffentlichkeit die Annektierung von ›ganz Mexiko‹ gefordert. 2Und umgekehrt hatten die USA die Annektierung der einstmals nur dünn besiedelten Gebiete Kaliforniens, Arizonas und New Mexicos damit begründet, dass Mexiko das Land nicht zum Nutzen der Menschheit bewirtschaften könne.

Vor 170 Jahren hatte Mexiko tatsächlich Probleme damit, seine abgelegenen Grenzprovinzen für Siedler dauerhaft attraktiv zu machen. Inzwischen gehört die mexikanischstämmige Bevölkerung nördlich der Grenze jedoch zur am schnellsten wachsenden Minderheit der Vereinigten Staaten und gilt nun gerade deshalb als gesellschaftliches Entwicklungshemmnis. Mit dem Ruf nach einer unüberwindbaren Mauer wird von US-amerikanischer Seite also nicht nur auf eine Bedrohung von außen reagiert, sondern auch auf das als nicht minder bedrohlich empfundene erstarkte Selbstbewusstsein jener Grenzregion, die einst zu Mexiko gehörte und heute die nationale politische Hegemonie zu gefährden scheint. In Mexiko verlief der Prozess historisch genau umgekehrt: Hier entstand zuerst ein Bewusstsein für die historische Gefährdung der Nationalstaatlichkeit durch Kriegsniederlage und Landverlust, bevor daraus eine Selbstwahrnehmung als Nation erwuchs. Was heute für Spannung sorgt, ist also mitnichten das Ergebnis einer Entfremdung. Es steckt im Kern dieser Verbindung. Ob man der Grenze von Ost nach West oder von West nach Ost folgt, ob man sie von den Ufern des Rio Grande oder des Rio Bravo aus betrachtet: Sie entstand durch einen Schnitt, der einen Organismus in zwei Hälften trennte. Es ist deshalb kein bloß geografischer Perspektivenwechsel, ob man die Geschichte der Grenze mit Blick auf den Rio Bravo oder den Rio Grande erzählt, selbst wenn es sich dabei um ein und denselben Fluss und um die gleiche Geschichte handelt. Die Grenze ist die Narbe eines Konflikts, der zwar historisch ist, aber nicht bewältigt wurde. Je nachdem also, aus welcher Perspektive man auf die Grenze blickt, ist sie la frontera oder the Border – mit den damit verbundenen politischen, geschichtlichen und kulturellen Unterschieden. Die Geschichte der Grenzbeziehung zeigt aber zugleich auch, dass sich in der Betonung des Trennenden in Wirklichkeit schon immer das Wissen um die Unauflösbarkeit dieser Beziehung offenbart hat.

I.

Texas – Mexiko. Wie alles begann

Mexico will poison us .

(Ralph Waldo Emerson: Journals 1845–1848)

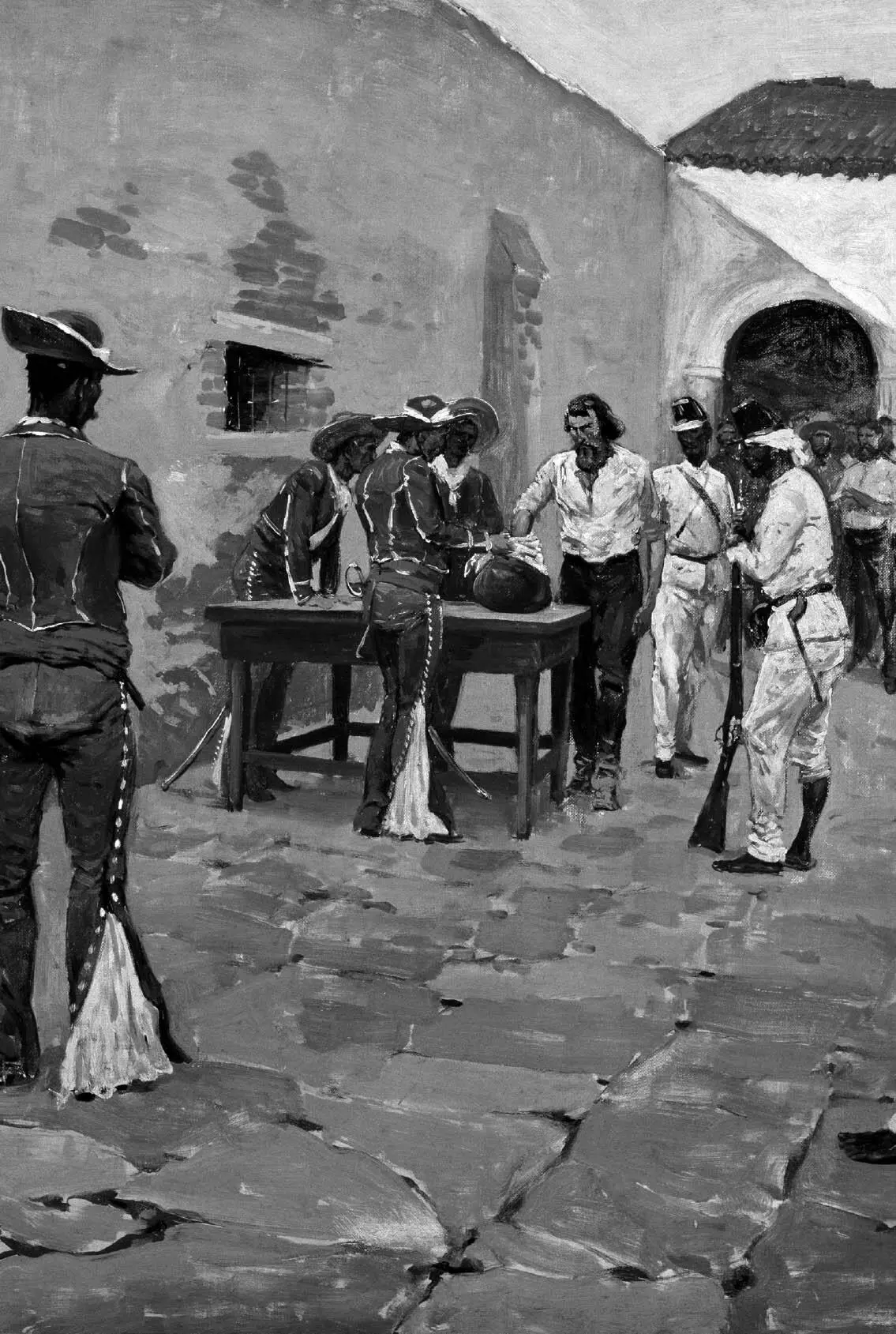

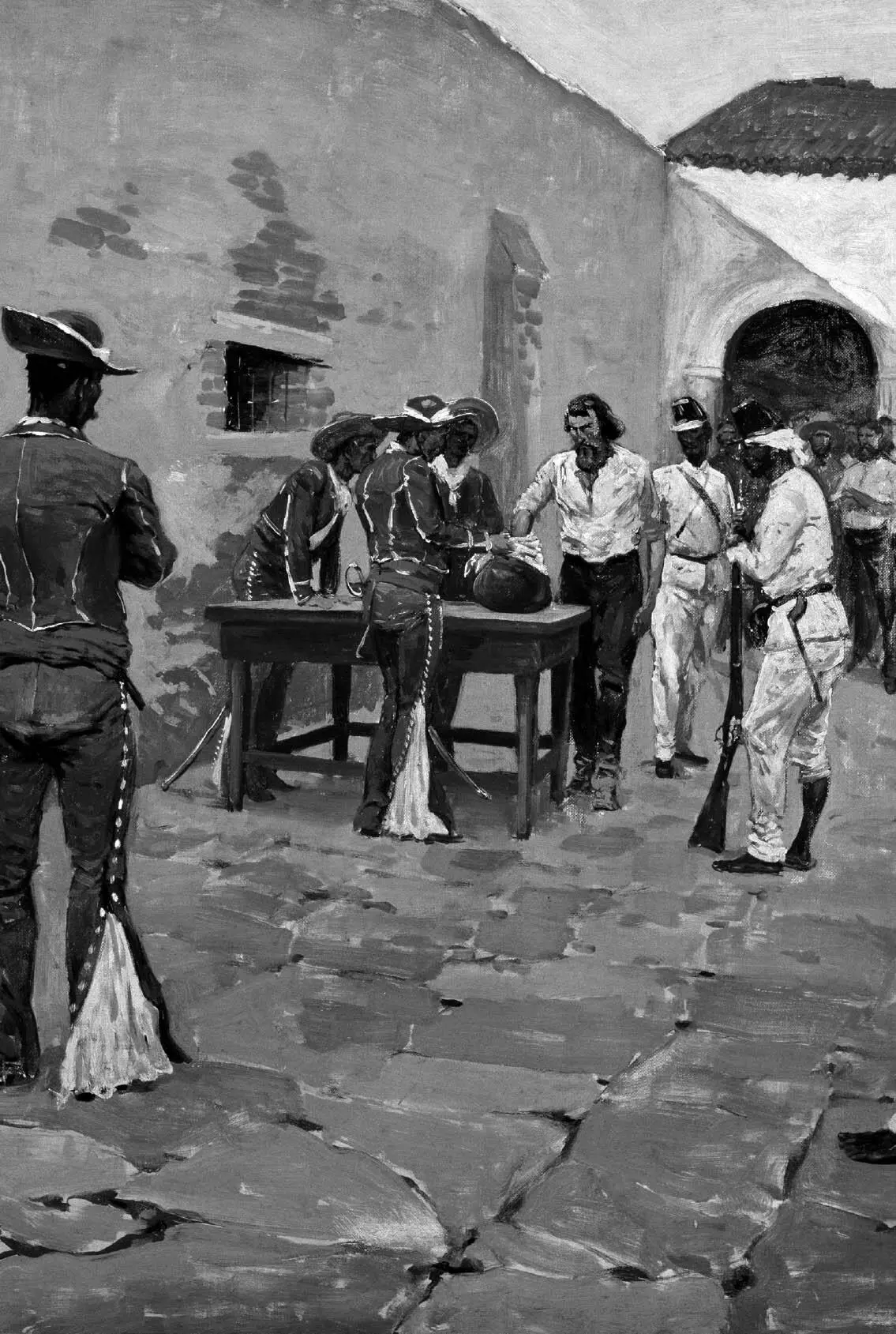

Mexikanische Siedler im Wilden Norden

Hundert Jahre bevor in den USA die ersten Siedlertrecks gen Westen zogen, hatten sich in der neu-spanischen Provinz Nuevo León ganze Familienverbände mit ihren Planwagen Richtung Norden in Bewegung gesetzt. Sie waren unterwegs zum Rio Bravo. Unter der Bedingung, dass sie sich dort mit ihren Familien dauerhaft niederließen, hatte die Real Audiencia jedem dieser Siedler eigenes Land in Aussicht gestellt. Entgegen den sonst üblichen langwierigen Verfahren erfolgten diese Landschenkungen relativ unbürokratisch. Zum einen lag das an den bourbonischen Reformen; einem Bündel kolonialpolitischer Maßnahmen, mit denen Mitte des 18. Jahrhunderts die Verwaltung im neuspanischen Vizekönigreich wirtschaftlich effizienter gestaltet werden sollte; zum anderen aber war das Siedlungsprojekt José de Escandón zu verdanken, der 1746 zum Gouverneur der neu gegründeten Provinz Nuevo Santander ernannt worden war. Als solcher verantwortete er die Erschließung der bisher in ihrer ursprünglichen Wildheit belassenen nordöstlichen Außengrenze des neuspanischen Vizekönigreichs. Die neue Provinz erstreckte sich im Norden bis hoch zum Sabina-Fluss und umfasste den Teil des ›mexikanischen Busens‹ am Golf von Mexiko, in den der Rio Grande mündete, der damals noch den Zusatz ›del Norte‹ trug. Da sich der Rio Grande del Norte, bevor ihm im 20. Jahrhundert durch den Bau der Falcon- und Amistad-Staudämme die Wassermassen entzogen wurden, in Regenperioden regelmäßig in einen wilden, reißenden Fluss verwandelte, wurde er in der Korrespondenz mit der Audiencia auch als Rio Bravo bezeichnet.

Die Erschließung des Rio-Grande-Tals, an dessen nördlichem Ufer das heutige Texas beginnt, schien Mitte des 18. Jahrhunderts aus Sicht der spanischen Krone aus mindestens zwei Gründen notwendig geworden zu sein: das Rio-Grande-Delta am Golf von Mexiko hatte sich in ein Rückzugsgebiet nomadisierender Indianerstämme entwickelt. Außerdem drangen die Franzosen vom angrenzenden Louisiana immer häufiger in spanisches Territorium ein. Es schien also ratsam, das Gebiet durch gezielte Besiedelung als Eigentum der spanischen Krone zu markieren. Bis 1747 hatten die Kartographen 120.000 Quadratmeilen Land vermessen, eine Fläche, die von der Stadt Laredo im Westen bis zur Küste am Golf von Mexiko reichte und sich von Monclova im Süden bis nach San Antonio de Bexar im Norden erstreckte. 3

Auf die künftigen Siedler wartete ein hartes Leben in extremer Abgeschiedenheit. Der Boden war nur in Uferzonen für die Landwirtschaft geeignet. In Regenperioden bildeten sich an manchen Stellen des Rio Grande ganze Seen. Wenn sich das Wasser wieder zurückzog, hinterließ es fruchtbares Land. Doch jenseits dieser grünen Oasen breiteten sich Ebenen aus, auf denen nur Büsche und Gras wuchsen. Chaparral ist der gängige Name für diesen Vegetationstyp. Die harten Lebensbedingungen und die sengende Hitze der Sommermonate wurden von den Neu-Siedlern in Kauf genommen, da ihre Situation trotz allem eine Verbesserung erfuhr. Sie stiegen von Soldaten, Handwerkern und Landpächtern zu Landbesitzern auf – mochte das Land noch so knochentrocken, das Klima noch so heiß und das Leben noch so anstrengend sein. Bereits die erste Generation konnte große Flächen urbar machen. Im Gegensatz zu den traditionellen Latifundien-Kasten – Kirche und Adel – hatten sich diese Siedler ihre Verdienste als einfache Soldaten im Heer der spanischen Krone erworben. José de Escandón hatte die Audiencia davon überzeugt, diesen neuen Typ Siedler zu fördern; der Einzige, der wirklich bereit war, sich auf die Mühen des Pionierdaseins einzulassen. Um den Preis, dass sie sich im Falle eines Indianerangriffs selbst verteidigen mussten. Denn presidios , befestigte Garnisonen, waren aus Gründen der Sparsamkeit ebenso wenig vorgesehen wie kirchlicher Gemeinschaftsbesitz.

Читать дальше