Die Sportsucht besitzt keinen anerkannten, eigenständigen Eintrag in den gängigen Klassifikationssystemen für psychische Störungen (ICD-10 Dilling 2010 oder DSM-5 American Psychiatric Association 2013). Auch in der vorläufigen Fassung der ICD-11 (WHO 2019) ist Sportsucht nicht als eigenständiges Krankheitsbild aufgenommen. Allerdings wurde bereits 1979 für Sportsucht eine Symptom-Trias aus sozialen/beruflichen Konflikten, Entzugssymptomen und Zwanghaftigkeit vorgeschlagen (Morgan 1979). In den folgenden Jahren bezogen sich die meisten Autorengruppen in der Beschreibung der Suchtkomponenten von Sportsucht auf die generellen Merkmale bzw. Kriterien für Sucht (Davison et al. 2007; De Coverley Veale 1987; Hausenblas und Symons Downs 2002a). Mit dieser Entwicklung wird die Sportsucht als klassische Verhaltenssucht charakterisiert (Thalemann 2009; vgl. auch die Übersichtsarbeiten von Adams und Kirkby 2002; Adams et al. 2003; Allegre et al. 2006).

Die derzeit neueste Systematik zur Bestimmung von Süchten und Verhaltenssüchten ist das »Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders« in seiner fünften Fassung (DSM-5; American Psychiatric Association 2013). Der DSM-5 dient der Systematisierung und Klassifizierung von psychischen Störungen inklusive der Festlegung verschiedener Schweregrade. In Hinsicht auf Süchte wurden im DSM-5 grundlegende Veränderungen vorgenommen. Beispielsweise wurde die frühere Kategorie »substanzbezogene Störungen« in »Sucht und verwandte Störungen« umbenannt, was die strikte Trennung von substanzbezogenen Süchten (z. B. Alkohol, Drogen) und verhaltensbezogenen Süchten (z. B. Kaufsucht, Spielsucht) zumindest teilweise auflöst. Weiterhin wurden die zuvor getrennten Diagnosen von »Missbrauch« und »Abhängigkeit« zusammengeführt.

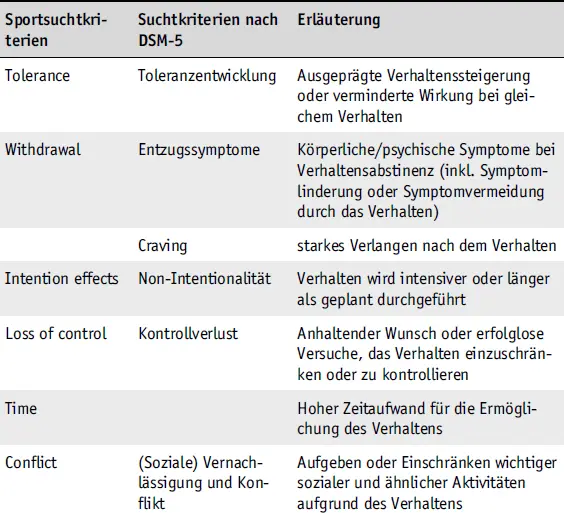

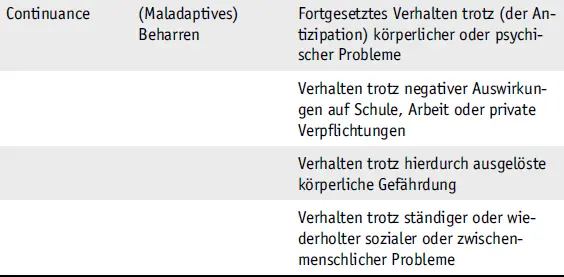

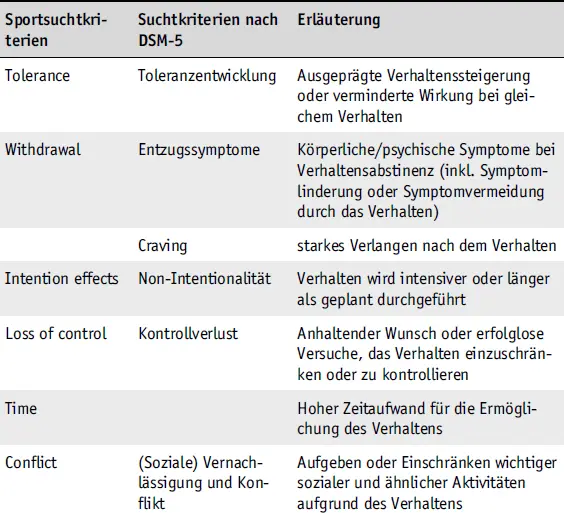

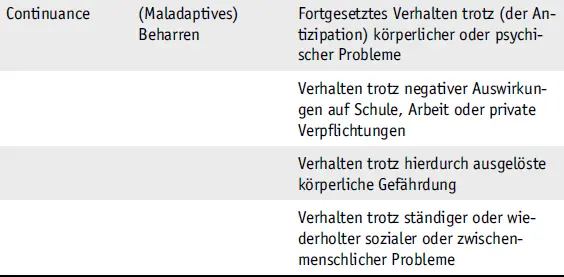

Unverändert im DSM-5 ist jedoch, dass die Sportsucht keine eigenständige Beschreibung oder Definition erfährt. Stattdessen muss oder sollte sich die Sportsucht in ihren Bestimmungsmerkmalen an den übergeordneten, das heißt grundsätzlichen Kriterien von suchtartigem Verhalten orientieren. Diese Kriterien sind dem DSM-5 nach in elf Facetten beschreibbar. Von diesen elf Facetten sind sieben im Vergleich zur bisherigen Literatur zur Sportsucht (Adams und Kirkby 2002; Allegre et al. 2006; Hausenblas und Symons Downs 2002a) konstant geblieben (  Tab. 2.1). Diese sieben sind die Kriterien Toleranz, Entzugssymptome, Non-Intentionalität, Kontrollverlust, Zeitaufwand, (Sozialer) Konflikt und Beharren/Zwang.

Tab. 2.1). Diese sieben sind die Kriterien Toleranz, Entzugssymptome, Non-Intentionalität, Kontrollverlust, Zeitaufwand, (Sozialer) Konflikt und Beharren/Zwang.

Tab. 2.1: Gegenüberstellung üblicherweise genannter Sportsuchtkriterien (linke Spalte; z. B. Hausenblas und Symons Downs 2002a) und Abhängigkeitskriterien nach DSM-5 (mittlere Spalte).

Anmerkungen: Nach Hausenblas und Symons Downs (2002a) muss bei Vorliegen von drei oder mehr der in der linken Spalte genannten Kriterien eine Sportsucht angenommen werden; in der Neufassung des DSM-5 wird eine Einteilung der Symptomatik in »mild« (2–3 Kriterien), »moderat« (4–5 Kriterien) und »schwer« (mindestens 6 Kriterien) vorgenommen.

2.2.1 Toleranzentwicklung

Im Zusammenhang mit Sportsucht wird Toleranzentwicklung damit beschrieben, dass ein zunehmender Umfang an Sport notwendig wird, um gewünschte Effekte zu erreichen oder dass bei gleichbleibendem Umfang Effekte niedriger ausfallen (Hausenblas und Symons Downs 2002a). Der hiermit beschriebene suchtrelevante Mechanismus der »Toleranzentwicklung« ist jedoch bezogen auf den Sport ein normaler Prozess der Leistungsentwicklung. Mit anderen Worten: Ohne eine stetige Steigerung von Trainingsumfängen ist im Sport (insbesondere im Wettkampf- und Leistungssport) eine Steigerung von konditionellen Komponenten (z. B. Kraft, Ausdauerleistung, Beweglichkeit) oder von technisch-taktischen Kompetenzen nicht möglich. Die Steigerung von Trainingsumfängen und/oder Trainingsintensitäten ist daher in normaler und notwendiger Prozess, um neue Trainingsreize zu schaffen und hierdurch Anpassungsprozesse auszulösen (Hottenrott und Neumann 2017). Das Kriterium »Toleranzentwicklung« besitzt daher im Falle der Sportsucht einen zweifelhaften, doppeldeutigen Wert.

Allerdings wäre das Suchtkriterium »Toleranzentwicklung« dann angebracht, wenn der Effekt einer Dosissteigerung (mehr oder intensiverer Sport) nicht an einem Trainings- oder Leistungsziel ausgerichtet ist, sondern auf die Affektregulation (d. h. die Regulation von Spannungszuständen oder einer emotionalen Balance). Das bedeutet, eine suchtrelevante Toleranzentwicklung besteht nur dann, wenn Intensitäten und Umfänge ausschließlich aus Gründen der Psychoregulation gesteigert werden. Toleranzentwicklung dürfte demnach nicht allein an der Steigerung des zeitlichen Aufwands für Sport gemessen werden, sondern an der hiermit verbunden Zwecksetzung.

Unter Berücksichtigung des Zusatzkriteriums »Zwecksetzung« können jedoch Veränderungen von Sportumfängen durchaus wichtige Anzeichen für ein problematisches, vielleicht klinisch relevantes Verhalten sein. Allerdings müssen solche Beobachtungen fachgerecht (d. h. sportwissenschaftlich) interpretiert werden und in den psychosozialen Gesamtkontext des Betroffenen eingeordnet werden. Die fachgerechte Beurteilung betrifft gleichermaßen die Trainingssituation (z. B. extreme muskuläre Veränderungen bei exzessivem Bodybuilding oder extreme Verlängerung von Laufstrecken) als auch die hiermit verknüpften Einstellungs- und Motivstrukturen der Betroffenen (vgl. Bamber et al. 2003).

Entzugssymptome werden in allen Übersichtsarbeiten zur Sportsucht als wichtiges Kriterium beschrieben (Hausenblas und Symons Downs 2002a). Sie treten üblicherweise in sportfreien Intervallen auf (z. B. nach 1–2 Tagen; Sachs und Pargman 1984). Formen von Entzugssymptomen sind psychischer Natur (z. B. Unruhe), körperlicher Art (z. B. Veränderung des Ruhepulses) und können auch das Verhalten betreffen (z. B. vermehrte Aggressivität).

Im Vordergrund und für den Betroffenen am meisten belastend sind psychische Entzugssymptome. Die Patienten fühlen sich ruhelos, angespannt, gereizt, nervös, erschöpft oder ängstlich. Neben diesen affektiv-emotionalen Symptomen sind auch Aufmerksamkeitsprobleme oder Konzentrationsschwäche (d. h. kognitive Symptome) denkbar, aber angesichts der fehlenden Nennung in der Literatur offensichtlich selten.

In körperlicher Hinsicht werden im Zusammenhang mit Sportsucht ein erhöhter Hautwiderstand, Anzeichen muskulärer Erschöpfung oder Magen-Darm-Störungen berichtet (Pierce 1994). Auch Schlafstörungen treten bei Sportentzug auf, vermutlich als Zeichen einer neurovegetativen Störung (vgl. Grüsser-Sinopoli et al. 2006). Besonders sollte beachtet werden, wenn Sport primär dazu eingesetzt wird, Entzugssymptome zu lindern (d. h. relief craving), da in diesen Fällen eine Sportsucht besonders naheliegt, denn: Je stärker Entzugssymptome und Toleranzentwicklung ausgeprägt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem Verhalten (auch) eine körperliche Abhängigkeit zu Grunde liegt (Hausenblas und Symons Downs 2002a), was den Suchtprozess intensiviert. Grundsätzlich sollten bei starken körperlichen Symptomen Alternativerklärungen differentialdignostisch abgeklärt werden (  Kap. 6.2).

Kap. 6.2).

Читать дальше

Tab. 2.1). Diese sieben sind die Kriterien Toleranz, Entzugssymptome, Non-Intentionalität, Kontrollverlust, Zeitaufwand, (Sozialer) Konflikt und Beharren/Zwang.

Tab. 2.1). Diese sieben sind die Kriterien Toleranz, Entzugssymptome, Non-Intentionalität, Kontrollverlust, Zeitaufwand, (Sozialer) Konflikt und Beharren/Zwang.