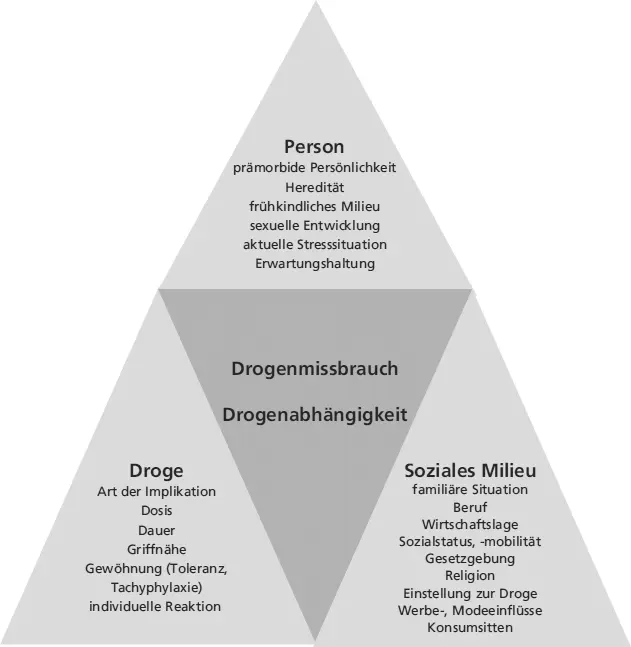

Das Modell fand außerordentlich große Resonanz. In der Praxis wurde es immer wieder herangezogen, um mit den Klienten und Klientinnen der Suchthilfe zu den Ursachen der Suchtentstehung ins Gespräch zu kommen; aber auch in weiteren Forschungsarbeiten hat man sich immer wieder darauf bezogen. Heute gilt es als allgemeiner Konsens, dass es sich bei einer Abhängigkeitsentwicklung um ein multifaktorielles Geschehen handelt, auch wenn einzelne theoretische Richtungen einzelne Faktoren besonders hervorheben und andere dementsprechend in den Hintergrund stellen (s. u.).

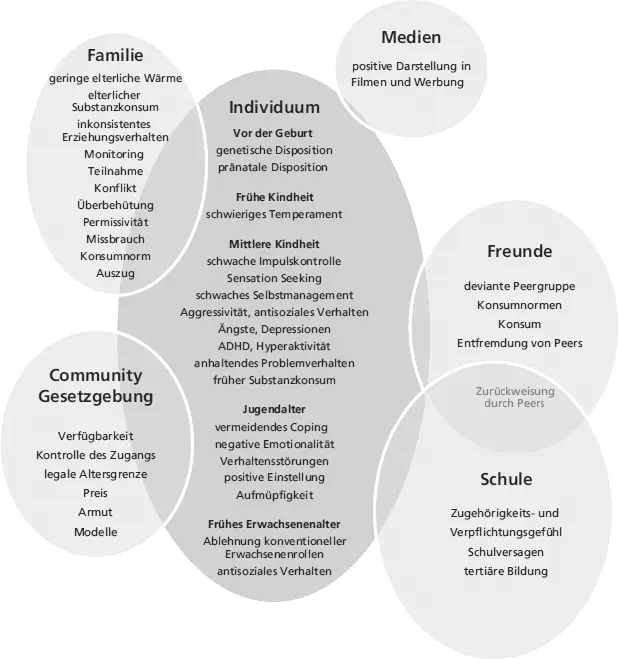

Seit der Einführung des multifaktoriellen Modells von Kielholz und Ladewig im Jahr 1973 wurde eine fast unüberschaubare Vielzahl von Forschungsarbeiten vorgelegt, um weitere Risiko- und Schutzfaktoren zu identifizieren bzw. bereits vorhandene Befunde zu untermauern oder zu widerlegen. Aufgrund dieser Fülle von Einzelstudien wurden diese nun wieder in Übersichtsarbeiten zusammengefasst und systematisiert. Dabei dominieren vor allem Arbeiten aus den USA. Die National Academy of Sciences hat im Jahr 2009 aus den verfügbaren Übersichtsarbeiten diejenigen Faktoren zusammengestellt und herausgehoben, deren Einfluss

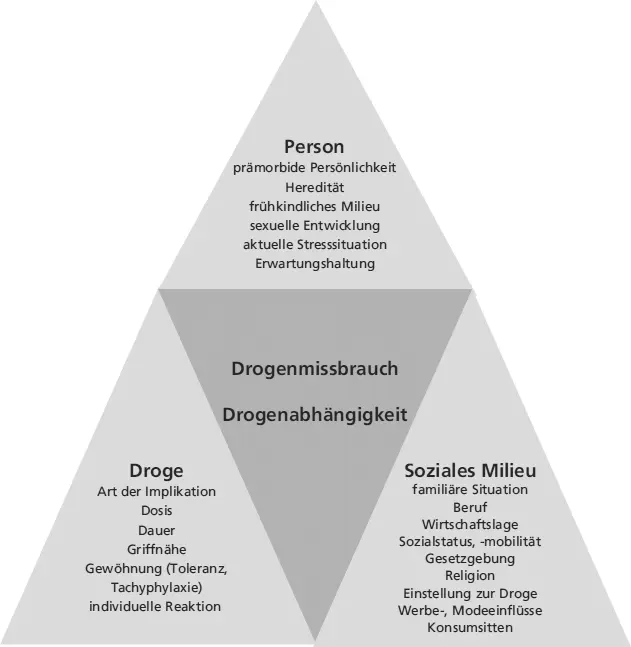

Abb. 1: Trias der Suchtentwicklung (eigene Darstellung)

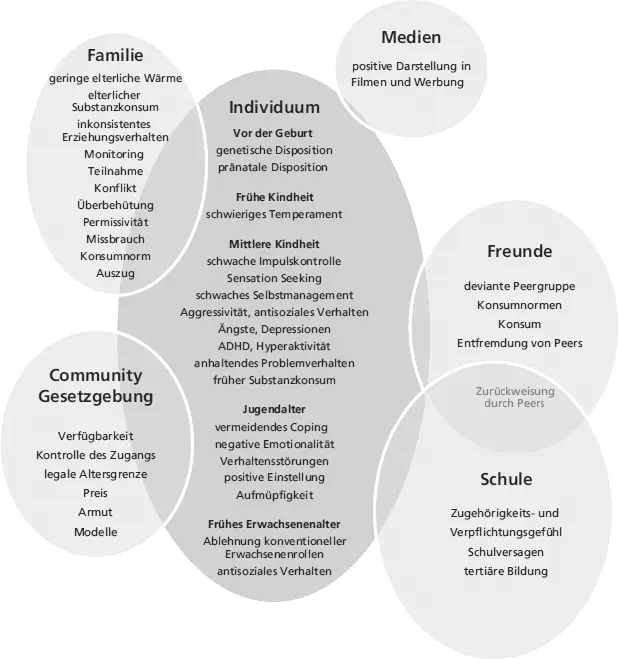

auf die Entwicklung eines Substanzmissbrauchs wiederholt und belastbar nachgewiesen werden konnte. Bühler und Bühringer (2016: 59) haben auf der Basis dieser Zusammenschau eine Grafik erstellt, die einen Überblick über das zurzeit vorhandene Wissen zu Risiko- und Schutzfaktoren vermittelt und zugleich – im Gegensatz zu der Systematik von Kielholz und Ladewig – die Einflussfaktoren nach Lebenswelten ordnet (

Abb. 2 Abb. 1: Trias der Suchtentwicklung (eigene Darstellung) auf die Entwicklung eines Substanzmissbrauchs wiederholt und belastbar nachgewiesen werden konnte. Bühler und Bühringer (2016: 59) haben auf der Basis dieser Zusammenschau eine Grafik erstellt, die einen Überblick über das zurzeit vorhandene Wissen zu Risiko- und Schutzfaktoren vermittelt und zugleich – im Gegensatz zu der Systematik von Kielholz und Ladewig – die Einflussfaktoren nach Lebenswelten ordnet ( Abb. 2 ). Dabei können Einflussfaktoren spezifisch sein, also ›nur‹ für ein bestimmtes Verhalten gelten (z. B. der Preis der Substanz) oder unspezifisch für mehrere Problemverhaltensweisen bedeutsam sein (z. B. Erziehungsverhalten). Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass einzelne Faktoren unabhängigen Einfluss ausüben. Vielmehr stehen viele der Faktoren miteinander in Beziehung, so hängt z. B. die Stärke des Einflusses der Freundesgruppe auch mit der familiären Situation zusammen. Die Ursachenlage ist immer komplex (Bühler und Bühringer 2016: 58ff). Für die Begründung von Präventionsmaßnahmen hat Abb. 2: Risiko- und Schutzfaktoren des Substanzkonsums (modifiziert nach Bühler und Bühringer 2016: 59) sich das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren als außerordentlich bedeutsam erwiesen: Präventionsmaßnahmen haben das Ziel, den Einfluss der bekannten Risikofaktoren zu vermindern und die Wirkung der Schutzfaktoren zu stärken.

). Dabei können Einflussfaktoren spezifisch sein, also ›nur‹ für ein bestimmtes Verhalten gelten (z. B. der Preis der Substanz) oder unspezifisch für mehrere Problemverhaltensweisen bedeutsam sein (z. B. Erziehungsverhalten).

Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass einzelne Faktoren unabhängigen Einfluss ausüben. Vielmehr stehen viele der Faktoren miteinander in Beziehung, so hängt z. B. die Stärke des Einflusses der Freundesgruppe auch mit der familiären Situation zusammen. Die Ursachenlage ist immer komplex (Bühler und Bühringer 2016: 58ff). Für die Begründung von Präventionsmaßnahmen hat

Abb. 2: Risiko- und Schutzfaktoren des Substanzkonsums (modifiziert nach Bühler und Bühringer 2016: 59)

sich das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren als außerordentlich bedeutsam erwiesen: Präventionsmaßnahmen haben das Ziel, den Einfluss der bekannten Risikofaktoren zu vermindern und die Wirkung der Schutzfaktoren zu stärken.

2.3 Die entwicklungspsychologische Perspektive

Da der Konsum psychoaktiver Substanzen fast immer in der Jugendphase aufgenommen, erprobt und teilweise habitualisiert wird, wurden der jugendliche Substanzkonsum und damit eventuell verbundene riskante und abhängige Entwicklungen wesentlich intensiver in den Fokus von Forschung genommen als der Substanzkonsum in anderen Phasen des Lebenslaufs.

Mit dem Fokus auf Jugendliche haben das Konzept der Entwicklungsaufgaben bzw. die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie besondere Bedeutsamkeit erlangt. Die Entwicklung im Jugendalter wird in der entwicklungspsychologischen Perspektive als ein aktiver Prozess verstanden, in dem sich Individuen Entwicklungsziele setzen und diese aktiv verfolgen. Die in der Jugendphase zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben ergeben sich hierbei aus einem Wechselspiel von biologischen Entwicklungsprozessen (z. B. hormonelle Veränderungen), sozialen Anforderungen (z. B. soziale Erwartungen, wann berufliche Weichenstellungen erfolgen sollten) und individuellen Zielen (z. B. bestimmte Hobbys zu entwickeln) (Pinquart und Silbereisen 2002).

Die Entwicklungsphase Jugend stellt an das Individuum besondere Herausforderungen: Kriterien für den Erwachsenenstatus werden zunehmend unklarer, Entwicklungsaufgaben können gesellschaftlich erschwert oder gar verbaut sein (z. B. Vorbereitung auf einen Beruf bei hoher Jugendarbeitslosigkeit) oder sich auch im Widerspruch zueinander befinden (z. B. Kontakte zu Peers vs. Berufsvorbereitung).

Substanzmittelkonsum wird in dieser Perspektive in das Spektrum der »gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen« eingeordnet. Die Grundannahme ist hierbei, dass die meisten gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen funktional im Sinne der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben sind und dass sich gesundheitsbezogene Risikoverhaltensweisen aus Schwierigkeiten bei der Bewältigung dieser Aufgaben erklären lassen. Der Substanzkonsum kann dabei unterschiedliche Funktionen in den genannten Entwicklungsaufgaben übernehmen.

Die typischen Entwicklungsaufgaben des Jugendalters sind in einer Übersicht in der Tabelle 1 dargestellt, ebenso wie die darauf bezogenen Gesundheitsverhaltensweisen. Die in der dritten Spalte aufgeführten »Funktionen des Substanzkonsums im Kontext der Entwicklungsaufgaben« sind abgeleitet aus der Zusammenfassung von einer Vielzahl von empirischen Studien zu den Motiven und Funktionen des Substanzkonsums bei Jugendlichen, die Pinquart und Silbereisen (2002) in einer Übersichtsarbeit zusammengestellt haben. Sie zeigen zusammenfassend, dass die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben ein wichtiges Motiv für den Substanzkonsum sein kann (Pinquart und Silbereisen 2002). Zugleich kann aber auch positives Gesundheitsverhalten durch anstehende Entwicklungsaufgaben angetrieben sein, jedoch steht diese Dynamik hier nicht im Zentrum des Erkenntnisinteresses (

Tab. 1 EntwicklungsaufgabeFunktionen des GesundheitsverhaltensFunktionen des Substanzkonsums im Kontext der Entwicklungsaufgaben, Beispiele Eigene Darstellung geklärt werden, wie ein »Umschlagpunkt« des entwicklungsgerechten Risikoverhaltens zum (intervenierungsbedürftigen) Missbrauch zu definieren ist. Sicher ist aber, dass hierbei eine Vielzahl von konsumbezogenen, individuellen und lebensweltlichen Faktoren berücksichtigt werden muss (Laging 2005: 375–383). Ein großer Teil der Jugendlichen stellt nach Abschluss der Jugendphase den riskanten Konsum psychoaktiver Substanzen – wie auch das Praktizieren anderer riskanter Gesundheitsverhaltensweisen – wieder ein. Andere tragen die Konsequenzen riskanten Gesundheitsverhaltens für ihre weitere Entwicklung. Negative gesundheitsbezogene und soziale Verhaltenskonsequenzen sind hier der Preis jugendlicher Problembewältigung. Jene Jugendlichen, die ein multiples gesundheitliches Risikoverhalten zeigen und die bereits in der Kindheit auffällig waren, weisen auch ein höheres Risiko auf, ihr problematisches Verhalten im Erwachsenenalter fortzusetzen (Pinquart und Silbereisen 2002). Desgleichen ist zu beobachten, inwieweit der Substanzkonsum noch tatsächlich funktional – im Sinne der Entwicklungsaufgaben – ist. Probleme oder ein Scheitern bei der Bewältigung der multiplen Entwicklungsaufgaben können zu einer Zunahme bzw. Verfestigung des Substanzkonsums führen. Dies steigert das Risiko eines schädlichen Gebrauchs oder Suchtverhaltens. Aus dieser Perspektive lässt sich für die Prävention die Notwendigkeit ableiten, mit spezifischen und unspezifischen Ansätzen Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben zu unterstützen.

).

Читать дальше