Bald nach seinem Eintritt ins Priesterseminar kaufte sich Angelo ein Notizbuch mit 64 karierten Seiten und steifem schwarzen Einband, auf dessen Innenseite der Vierzehnjährige schrieb: »Lebensregeln für junge Männer, wenn sie im religiösen Leben Fortschritte machen wollen.« Das war die erste Eintragung in einem »Giornale dell’ anima« , dem geistlichen Tagebuch, wie es Roncalli bis an sein Lebensende weiterführen wird – und dessen Veröffentlichung sechzig Jahre später, ein Jahr nach seinem Tod, weltweite Verbreitung finden wird. Offenkundig hatte sich Angelo während der drei ersten Jahre im Konvikt einen so guten Ruf erworben, dass er zu den wenigen Auserwählten zählte, denen der Spiritual die sogenannte Kleine Regel überreichte. Angelo erweiterte sie zu seiner individuellen Lebensregel und ging so auch auf erkannte Schwächen und Neigungen ein. »Er schrieb sie mit der Hand in kleiner Schrift ab, bewahrte sie immer bei sich auf und befolgte sie, auch noch als Papst«, berichtet sein ehemaliger Sekretär Capovilla.

Gleich nach der Überschrift findet sich ein Satz, der den schwatzsüchtigen Kleriker Roncalli, zumindest in seiner Selbsteinschätzung, ein Leben lang zu schaffen machte: »Leeres Geschwätz aus dem Munde von Weltmenschen ist nur Geschwätz, aus dem Munde von Priestern aber ist es Gotteslästerung. – Nugae quae in ore saecularium nugae sunt, in ore sacerdotum blasphemiae.«

Dann folgt ein Zitat aus dem Tridentiner Dekret über den »vorbildlichen Priester«, der überall einen »ernsten, maßvollen und gottesfürchtigen Eindruck« zu hinterlassen habe. Unverzichtbar auf »dem Weg der Frömmigkeit und der Studien« ist für den angehenden Priester, sich aus den vorbildlichsten und klügsten Männern einen geistlichen Führer zu wählen, dem er sich wirklich uneingeschränkt anvertrauen kann.

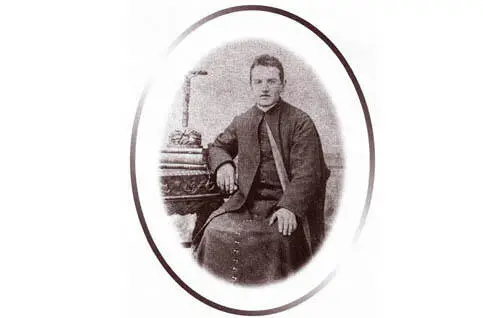

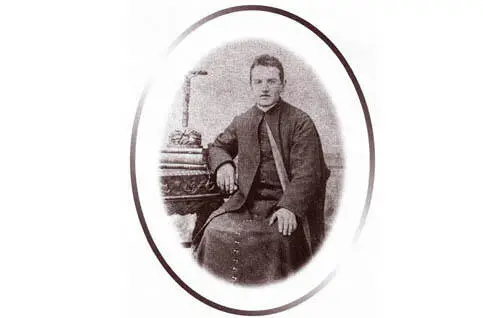

Angelo Roncalli, Stipendiat am Seminario Pontificio S. Apollinare, Rom 1901

Dann folgte die »geistliche Checkliste«. Sie enthält (1) zwölf Punkte für jeden Tag: geistliche Lesung, mehrere Male Gewissenserforschung, Besuch des Allerheiligsten, Gebete, wenigsten drei Akte der Selbstverleugnung; (2) sieben Punkte für jede Woche: beichten und kommunizieren, Freitag und Samstag fasten, jeden Samstag »ein Tugendbeispiel oder Wunder der Muttergottes erzählen«; (3) fünf Punkte für jeden Monat: Einkehr und Selbstprüfung, einen Studienkollegen um Kritik bitten, den geistlichen Vater zwecks Bekenntnis der Verfehlungen aufsuchen, monatlich einen besonderen Schutzpatron wählen; (4) vier Punkte für jedes Jahr: Exerzitien, Jahresbeichte, Verhaltensregeln für die Ferien erbitten; (5) und schließlich neun Punkte für jede Zeit: sich vor »schlechten Kameraden« hüten, mit Frauen auch die kleinste Vertraulichkeit meiden, Frauen »nicht ins Gesicht starren«, auf Karten- und Würfelspiele verzichten, sich nicht duzen oder mit den Händen anfassen, außerhalb der Mahlzeiten nicht essen oder trinken, oft darüber nachdenken, dass in unserer Seele Unwissenheit und Sünde herrschen, Beleidigungen ertragen, immer schicklich und mit dem geistlichen Gewand bekleidet sein.

Insgesamt also dreiundfünfzig Verhaltensregeln, die einzuhalten sich der Vierzehnjährige fest vorgenommen hatte. Wen wundert es da, dass in den folgenden Eintragungen über Jahre hinweg Selbstbezichtigungen der Untreue, der Unfähigkeit und der Unwürdigkeit den Ton angeben: »Mein Gott, ich schäme mich, Du hast mir so viele Gnaden geschenkt, dass ich ein Heiliger sein müsste, statt dessen bin ich ein großer Sünder.«

Und dann die Angst! Es kann allerdings auch sein, dass das Erschrecken vor dem Zorn Gottes, ja die Angst vor der Hölle, die sich in den frühen Tagebucheintragungen finden, nicht sosehr der eigenen Erfahrung entstammen, als dass sie viel eher dem Stil und dem Wortschatz der geistlichen Literatur der Jahrhundertwende nachempfunden sind. Denn andere Lektüre als aszetische und erbauliche Schriften ist den Alumnen um die Jahrhundertwende ja kaum unter die Augen gekommen, fiel doch auch das Lesen der Tageszeitung unter das Verdikt der dreiundfünfzig Regeln. Wenn Angelo in den Ferien doch einmal Zeit mit Zeitunglesen »vertrödelte«, nahm er es reumütig in das Sündenregister für die wöchentliche Beichte auf. Was hat er da nicht alles aufgelistet, wovon er, zumindest in der kleinlich übertriebenen Tagebuchführung, überzeugt war, dass es einmal »vor das Gericht kommt«: Zerstreuung im Gebet, geistreiche und selbstgefällige Bemerkungen, Tagträume, Luftschlösser und Kartenhäuser, während des Stillschweigens gesprochene Worte, Eitelkeiten, Hochmut und dergleichen. Die alterstypischen Versuchungen der erwachenden Sexualität scheint er erfolgreich bekämpft zu haben. Mit sechzehn Jahren widmet er ein ganzes Kapitel des Tagebuchs »der heiligen Reinheit.« Er berichtet einmal, wie er sie zu bewahren gedachte: »Abends vor dem Einschlafen will ich den Rosenkranz der heiligen Jungfrau um meinen Hals legen, die Arme auf der Brust kreuzen und versuchen, in der gleichen Haltung am Morgen aufzuwachen.« Er fasst auch den Vorsatz, niemals Plakate oder Schaufenster zu betrachten, »wenn sie schamlose Dinge darbieten«, selbst in den Kirchen will er »nie Kunstwerke betrachten, vor allem keine Malereien«, die als anstößig empfunden werden könnten. Beim Weintrinken will sich Angelo auch zurückhalten, »denn im Wein liegt die gleiche Gefahr wie in den Frauen« – offenbar wurde an die Seminaristen zum Essen auch Wein ausgeschenkt.

Viele Jahrzehnte später, in einer Predigt an seinem achtzigsten Geburtstag, blickt der Papst dankbar zurück auf diese »Jahre der Unschuld« im Seminar und verweist damit auch all die skrupelhaften frühen Selbstbezichtigungen in den Rang der Nichtigkeit. Vieles davon darf man wohl als Imitation jener geistlichen Sprachattitüde ansehen, die sich sogar ein wenig gefiel in ihrem Hang zur Selbsterniedrigung. Doch im Laufe der Jahre tauchen Begriffe wie Strafe, Gericht, Buße in den Schriften immer seltener auf, das Wort Hölle kommt später so gut wie überhaupt nicht mehr vor. Zu Recht nennt der Roncalli-Biograph Peter Hebblethwaite das Geistliche Tagebuch einen »Bericht des Wachsens«. So rücken an die Stelle von Pflicht und Leistung, Strenge und Disziplin zusehends Vertrauen und Ergebung, Barmherzigkeit und Güte, Geduld und Liebe. »Gott weiß ja«, schreibt er im dritten Seminarjahr, »dass ich ihn auch in meiner Armseligkeit liebe. Er möge mich segnen und nicht verstoßen. ›Herr, du weißt, dass ich dich liebe.‹« Dieses Wort des Petrus aus dem Johannesevangelium (Joh 21,17) wird sich auch später in den Aufzeichnungen des Papstes immer wieder finden.

Einmal bekennt er geradeheraus, er wolle seinem Namen Ehre machen und »wirklich wie ein Engel werden«. Vorbilder waren ihm dafür die drei »engelgleichen« Jesuitenjünglinge Aloisius von Gonzaga, Stanislaus Kostka und Johannes Berchmans. Sie werden bei allen möglichen Gelegenheiten angerufen und zu ihrer größeren Ehre werden die alltäglichen Demütigungen ertragen. Angelo rief den heiligen Aloisius öfter auch an »als Zeugen von Versprechen« wie etwa den Hochmut zu bändigen oder »die Zeremonien besser zu studieren«. Inzwischen ist er ja bereits zum Ostiarier (früher ein Dienst als Türhüter oder Glöckner) und zum Lektor geweiht worden. Die Heiligen, denen sich die Seminaristen gerne anvertrauten, waren in der Darstellung des 19. Jahrhunderts süßliche, blutarme Gipsfiguren, die als Vorbilder hingestellt waren. Im geistlichen Reifungsprozess des Angelo Roncalli sollte es aber noch einige Zeit dauern, bis er den Mut fand, den Gips der leeren Konvention zu zerschlagen und die wahre Substanz dessen zu entdecken, was diese Heiligen wirklich ausmacht.

Читать дальше