Die Australasian Triage Scale (ATS),

Die Australasian Triage Scale (ATS),

Die Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS),

Die Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS),

Der Emergency Severity Index (ESI) aus den USA und

Der Emergency Severity Index (ESI) aus den USA und

Das Manchester Triage System (MTS) aus dem Vereinigten Königreich.

Das Manchester Triage System (MTS) aus dem Vereinigten Königreich.

Einen Überblick über alle Systeme bietet Krey in einer Übersichtsarbeit (Krey 2016). In Deutschland sind ESI und MTS die am weitesten verbreiteten Systeme.

Emergency Severity Index (ESI)

Der ESI wurde in Boston in den USA in den Jahren 1998 und 1999 entwickelt und mehrfach überarbeitet. Neben der Identifizierung vital bedrohter Patienten schätzt der ESI auch den Bedarf an Ressourcen ab, die der Patient im Rahmen der Versorgung benötigt. Bei Patienten, die nicht unmittelbar behandelt werden müssen und somit nicht den ersten beiden Dringlichkeitsstufen zuzuordnen sind, erfolgt bei hohem Ressourcenbedarf eine Messung der Vitalparameter (Puls, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung). Hiervon ist abhängig, ob eine Zuordnung zu Stufe 2 oder 3 erfolgt.

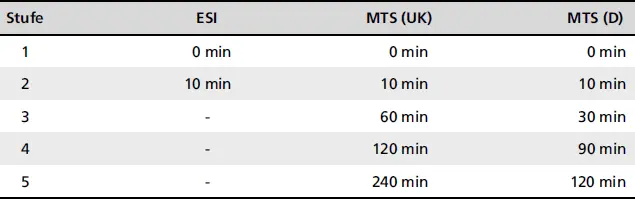

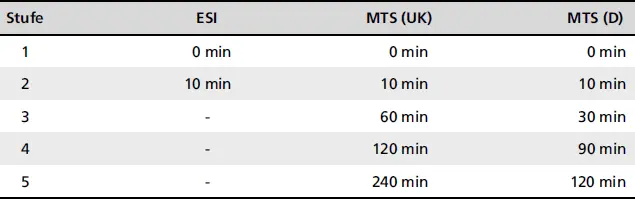

Für Patienten der Stufe eins ist eine unmittelbare Behandlung erforderlich, Patienten der Stufe zwei in etwa 10 Minuten, für Patienten der Stufen drei, vier und fünf sind keine Wartezeiten definiert (  Tab. 1.1).

Tab. 1.1).

Manchester Triage System (MTS)

Das MTS hat seinen Ursprung, wie im Namen enthalten, in Manchester in England. Aus der Unzufriedenheit, dass jedes Krankenhaus in Manchester eine unterschiedliche Ersteinschätzung durchführte, wurde ein gemeinsames Vorgehen entwickelt. Das System orientiert sich an den vom Patienten geäußerten Beschwerden und Symptomen und legt dann eine von fünf Stufen potenzieller Gefährdung fest (  Abb. 1.1). Gleichzeitig ist es möglich, eine räumliche Zuweisung in Anpassung an lokale Gegebenheiten festzulegen (z. B. Schockraum, interner Behandlungsraum, Wartezimmer, KV-Bereitschaftsdienstpraxis).

Abb. 1.1). Gleichzeitig ist es möglich, eine räumliche Zuweisung in Anpassung an lokale Gegebenheiten festzulegen (z. B. Schockraum, interner Behandlungsraum, Wartezimmer, KV-Bereitschaftsdienstpraxis).

Abb. 1.1: Manchester Triage System (MTS)-Diagramm »Generelle Indikatoren« (Mackaway-Jones et al. 2018, S. 218, mit freundlicher Genehmigung des Hogrefe Verlages Bern)

Das Ergebnis der Ersteinschätzung nach MTS legt auch die maximal vertretbaren Zeiten bis zum ärztlichen Behandlungsbeginn fest: Stufe eins erfordert einen unmittelbaren Behandlungsbeginn, Stufe zwei nach spätestens 10 Minuten. In Stufe drei beträgt die Zeit 30, in Stufe vier 90 und in Stufe fünf 120 Minuten. Bei den Zeiten handelt es sich um die vom deutschen Netzwerk Ersteinschätzung festgelegten Intervalle, die Zeiten weichen von der britischen Version ab, die in den Stufen drei bis fünf längere Intervalle zulässt.

Tab. 1.1: Maximal empfohlene Wartezeit bis zum Arztkontakt (Klinger & Dormann 2019, Mackaway-Jones et al. 2018)

1.5 Interdisziplinarität und Interprofessionalität

Der klinische Bereich Notaufnahme ist von einem kooperativen Miteinander unterschiedlichster Professionen geprägt. Dieser Umstand resultiert aus einer allgemeinen Entwicklung, fachspezifische Notaufnahmen zu zentralen oder auch interdisziplinären Notaufnahmen zusammen zu fassen, wobei beide Begriffe oft synonym verwendet werden (Niehues 2012), aber unterschiedliche Dinge bedeuten können. Aus einer Interdisziplinarität resultiert eine Interprofessionalität. Hier agieren Notfall- und Rettungssanitäter zusammen mit Notärzten auf einer Ebene mit dem Pflegepersonal und den Klinikärzten. Nicht selten ist auch die Polizei vor Ort. Innerhalb der Klinik haben dann die verschiedenen Fachdisziplinen den gemeinsamen Auftrag, einen Behandlungspfad für den Patienten zu finden. Dabei kommen andere Professionen, wie Medizinisch-technische Assistenten, Laboranten, Reinigungs-/Transportkräfte und weitere hinzu. Diese fachliche und professionelle Vielfalt bietet Chancen des gegenseitigen Verständnisses und des Lernens voneinander. Aber gleichzeitig stellt es auch eine große Herausforderung dar, die nicht immer reibungslos verläuft. Dennoch ist sie in Zeiten der Zusammenführung von fachspezifischen Notaufnahmen zu zentralen Notaufnahmen alternativlos und muss von allen bewältigt und gestaltet werden.

Andere Fachbereiche, in denen Interdisziplinarität vorherrscht, z. B. auf den Intensivstationen, haben gezeigt, dass das Miteinander der Professionen sehr wohl funktionieren kann und für alle, letztlich auch für die Patienten von Vorteil ist. Damit alle Akteure tatsächlich miteinander und nicht nur nebeneinander agieren, können gemeinsame Konzepte oder teambildende Maßnahmen in Erwägung gezogen werden. Letztlich ist ein Konsens der Leitungsebenen für alle Instanzen richtungsweisend und kann eine Vorbildfunktion darstellen.

1.6 Das Besondere der Notfallpflege

Neben der zuvor beschriebenen Vielfalt der Berufe, mit denen sie in Kontakt tritt, weist die Notfallpflege einige weitere Besonderheiten gegenüber anderen Pflegebereichen auf. Wie im Rettungsdienst auch, sind pflegerische Prozesse in der Notaufnahme nur bedingt planbar. Keiner kann vorhersagen, wann wie viele Patienten mit welchen Symptomen oder Erkrankungen in der Notaufnahme erscheinen werden. Lediglich eine generelle Vorbereitung auf alle Eventualitäten ist leistbar. Dazu gehören natürlich das Vorhalten einer auf Erfahrung beruhenden Anzahl von Pflegekräften, entsprechende Raumressourcen und -strukturen und Notfallkonzepte, z. B. für Großschadenslagen (Kumle & Steinecke 2017).

Kommen die Patienten dann in die Notaufnahme, handelt es sich i. d. R. um akute Erkrankungen oder Verletzungen. Oftmals gibt es keine eindeutige Diagnose, selbst wenn sich die Patienten mit Einweisung eines niedergelassenen Arztes vorstellen oder vom Rettungsdienst gebracht werden. Symptomorientiertes Handeln steht dann im Vordergrund, parallel dazu findet die erforderliche Diagnostik statt. Ist diese dann abgeschlossen und eine Diagnose gefunden, erfolgen, wenn erforderlich, therapeutische Interventionen, z. B. eine Operation. Dazu, wie auch in allen anderen Fällen, muss der Patient die Notaufnahme wieder verlassen. Er wird also in andere Therapie- oder Pflegeeinheiten verlegt, sofern entsprechende Kapazitäten vorhanden sind. Patienten, die in der Notaufnahme verbleiben müssen, weil auf den peripheren Stationen Bettenkapazitäten fehlen, sind ein großes organisatorisches Problem. Zum einen belegen diese Patienten Ressourcen für eventuell eintreffende Notfälle, zum anderen sind die Notaufnahmebereiche primär nicht dafür ausgelegt, Patienten über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Verzögerte Verlegung auf periphere Stationen (Access block) bindet Pflegekräfte der Notaufnahmen in allgemeinen Tätigkeiten (z. B. Grund- und Körperpflege, Ernährungsmanagement), die für ihren Bereich eigentlich nicht vorgesehen sind und reduziert die Zeitressourcen für die Notfallversorgung weiterer Patienten.

Читать дальше

Die Australasian Triage Scale (ATS),

Die Australasian Triage Scale (ATS), Tab. 1.1).

Tab. 1.1).