Hay que destacar que, después de los ingresos por los conceptos de aduana y tabaco, las salinas fueron el tercer renglón de rentas del Estado, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Una vez estuvo en condiciones de monopolio estatal, la sal ocupó el segundo renglón, después de los ingresos por aduanas, durante la segunda mitad del siglo XIX. Esto sin desconocer la discusión en torno al papel monopolista del Estado y el potencial de los conflictos entre los estados federados, que por esta época se dirimían. Este papel siempre fue discutido por los intentos de regulación del mercado y las consideraciones críticas del entorno local, que terminaron en una dicotomía extrema entre los que estaban a favor de la administración y los que no, considerados inmorales o criminales. En palabras de Rosenthal, “el discurso de la primacía del Estado fue en sí mismo un intento fallido de construcción del Estado”, que en la práctica se usaba para la compra del producto y para aumentar su precio oficial en el mercado regional.

Hay que señalar que La Salina ocupaba el tercer renglón regional en ventas de sal, después de Zipaquirá y Nemocón. El producto de esta localidad era de los más requeridos y, en consecuencia, también lo eran su fabricación y venta ilegal. No por otra razón, en este libro se ofrece el estudio de un contexto en el que converge la ya mencionada monopolización en la producción y el comercio del Estado, la especulación inflacionaria de los comerciantes, y el contrabando con un producto a menor precio, contra los cuales el Estado se muestra ineficiente.

Rosenthal ubica a La Salina en el contexto de la historia política colombiana, partiendo de la Gran Colombia, la República Temprana y la Guerra de los Supremos, o Guerra de los Conventos (1839-1841), en la que estuvieron involucrados boyacenses y casanareños, y, por ende, los pobladores de La Salina. Esa guerra implicó actualizar los planes de la administración directa, en un escenario en el que los contratistas de sal fueron figuras y políticos notables, según los cambios políticos y las rebeliones de mediados y de la segunda mitad del siglo XIX.

La importancia fiscal y el monopolio de la sal, desde el nivel central, aclara el porqué de las contradicciones bipartidistas, los cambios político-administrativos, las revueltas regionales, el liberalismo radical, la Regeneración y la Guerra de los Mil días (1898-1902), eventos que se van a ver reflejados en el ámbito local. Este libro es un esfuerzo de su autor por colocar el ámbito local en el contexto de lo nacional, pero, en especial, en los grandes hitos de la historiografía decimonónica colombiana. Recordemos que en los albores del siglo XX el papel del Estado, a través del Ministerio de Finanzas, comienza a decaer y su importancia se opaca. Las redes de influencia y contratación encuentran nuevos canales y, por ende, su acervo documental decrece, a la luz crítica del historiador.

Rosenthal finaliza su monografía resaltando la innegable importancia de La Salina de Chita en la historia nacional y regional, a partir del papel liderado por el Estado y su intencionalidad monopolista evidenciada a lo largo del siglo XIX. Lo anterior, a modo de síntesis y conclusión. Es evidente que la decadencia de la sal estaría relacionada con otros fenómenos de modernización y tecnologización provenientes de EE. UU. o Europa, lo cual transformaría el mercado, al tiempo que su sobrevivencia se daría en el vaivén de la adaptación de los modos de su producción y comercialización.

El autor se apoya en un buen y valioso acervo documental primario proveniente del Archivo General de la Nación, además de reportes y memorias oficiales del Ministerio de Hacienda y Fomento, relatos de viajeros y periódicos, y de investigaciones previas, como las de Anuar Hernán Peña Díaz, Martín Javier Plazas Pérez y José de Jesús Fuentes Cómbita, entre otros autores y fuentes secundarias clásicas que le permiten reconstruir el contexto histórico nacional.

RENZO RAMÍREZ BACCA

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

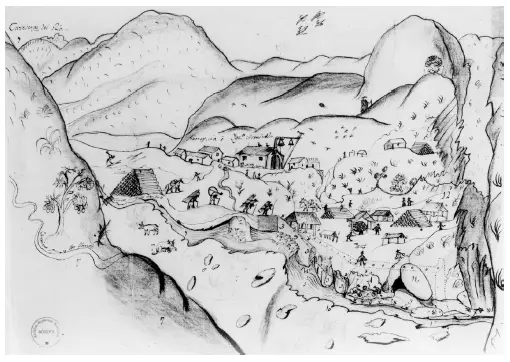

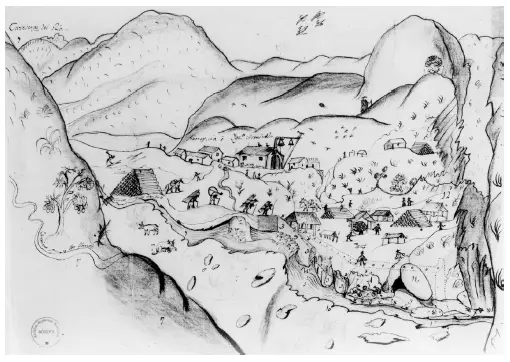

Figura 1. Salina de Chita, 1806

Fuente: Ignacio Caicedo. AGN, Mapas y Planos, Mapoteca n.o 4, ref. 130 A.

1La versión en inglés se titula Salt and the Colombian State: Local Society and Regional Monopoly in Boyaca, 1821-1900 y fue publicada por la University of Pittsburgh Press en 2012.

La sal y el Estado colombiano

En 1806, cuando Ignacio Caicedo dibujó un boceto de La Salina de Chita, ubicada en el occidente de Colombia, no se preocupó por representar a este pueblo, pues eso no era de su interés. En su calidad de administrador que supervisaba la venta de sal, controlada por el monopolio real, a Caicedo le preocupaba, sobre todo, documentar la producción de la sal, más que describir cualquier otro aspecto relacionado con la vida local. Actualmente conservado en la Mapoteca del Archivo General de la Nación (AGN), su boceto refleja algo de la topografía del valle circundante, que antes había sido cortado por las aguas torrenciales del río Casanare al crear un paisaje que iba desde las tierras altas de Boyacá hasta las llanuras del Casanare. Caicedo ubicó a la iglesia en ruinas y otros edificios en el trasfondo, y resaltó los elementos relacionados con la producción de la sal en el centro. Aquí y allá, dibujó a las mulas a veces cargadas y jaladas por los muleros, o pastando con libertad. Había pilas de maderos más altas que una persona, y hombres cortando y cargando madera. Bajo el refugio de un cobertizo abierto, una figura se inclinaba hacia un horno en donde la salmuera se cocinaba lentamente en las tortas de sal características de la región. En otro punto, la gente se agachaba sobre un pozo alimentado por una vertiente, siendo esta la razón inicial por la que los primeros pobladores se establecieron en este lugar aislado. Algunas vertientes similares salpican el altiplano cundiboyacense que se extiende al nordeste de Bogotá. Muchas de ellas fueron usadas para producir sal antes de que los españoles llegaran a América, pero pocas eran tan naturalmente ricas como La Salina de Chita o aquellas cercanas a la vereda de Córdoba. Para Caicedo y sus sucesores republicanos, esta abundancia natural era al mismo tiempo estimulante y frustrante. Cuando Caicedo observó la producción de sal en La Salina, imaginó más lo que debería ser que lo que era en realidad. 1

Alexander von Humboldt había visitado las grandes salinas de Zipaquirá en 1801 y luego publicó una descripción de los trabajos, complementada con recomendaciones para realizar mejoras. Esto generó un esfuerzo concertado para aumentar la eficiencia y la rentabilidad de la producción de sal en la Nueva Granada. El informe de Caicedo dirigido al virrey tenía un tono similar. En él, Caicedo elaboró varias propuestas para mejorar los trabajos, pero la más ambiciosa era aquella dibujada con líneas punteadas: un muro más alto que una persona y lo suficientemente ancho como para caminar sobre él sería construido en las orillas del río Casanare. La adición propuesta protegería a las vertientes de la creciente del río durante los cuatro meses de la estación lluviosa, cuando el Casanare desbordado arrasa con los brotes de la estación seca, lo que dificultaba o incluso hacía imposible la producción de sal. Un muro resolvería este problema y permitiría la continuidad de su producción a lo largo del año, lo que generaría más ingresos para el tesoro real. De esta manera, Caicedo proponía que el Estado incrementara su presencia material en este lugar apartado.

En las décadas siguientes, los sucesores de Caicedo en el Ministerio de Hacienda republicano hicieron propuestas similares hasta que, algunos años más tarde, su visión a futuro se cumplió. En 1836, el Ministerio supervisó la construcción de un muro como el que Caicedo había proyectado. Inclusive, el Ministerio costeó las mejoras en las carreteras locales, la construcción de un almacén y nuevos hornos para cocinar la sal. La meta era crear una industria rentable que funcionara todo el año. En 1837, un funcionario entusiasta escribió que “en la parroquia de La Salina de Chita del Canton del Cocuy hay una mina de Sal de la propiedad del Estado la que sin duda alguna vale un millón de pesos”. 2En sentido estricto, su cálculo era correcto. En esa época, La Salina enviaba más de un millón de pesos al Ministerio, pero tomaba mucho más tiempo del que cualquiera hubiera previsto. Además, los funcionarios del Ministerio estimaban que una suma que excedía con creces el millón de pesos había sido usada para financiar la producción de sal o para sostener las tareas administrativas relacionadas con esta.

Читать дальше