Und nun laufen wir atemlos dem Tempo unserer Maschinen nach. Technischer Fortschritt, Mobilität und Dynamik halten uns ständig auf Trab. Am Rand unseres Alltags steht alle Augenblicke ein Termin wie ein ungeduldiger Verkehrspolizist und winkt uns zu: „Weiter, weiter …!“ Der Langsamere ist ein Störenfried, ein untüchtiger Träumer, ein Sicherheitsrisiko. In diesem Karussell des Lebens kommen wir kaum mehr an die Nabe der Zeit, an die innerste Achse, wo man langsamer kreisen könnte – nein, wir werden an die Peripherie hinausgeschleudert, wo alles in rasendem Tanz vorbeihuscht. Die Ereignisse blitzen nur kurz auf wie die Randsteinreflektoren bei schneller Nachtfahrt. Verhaltensforscher haben vom „Momentanismus“ des modernen Menschen gesprochen. Wir sind Menschen des Augenblicks geworden, bedacht auf seinen Nutzen und Vorteil, fasziniert von seiner Lust, bestimmt von seiner Mode, mit wenig Sinn für den Blick auf große Ziele und wenig Verbundenheit mit dem kostbaren Erbe von gestern, einem verminderten Gespür für das zeitlos Gültige und einem tiefen Misstrauen gegenüber der Zukunft.

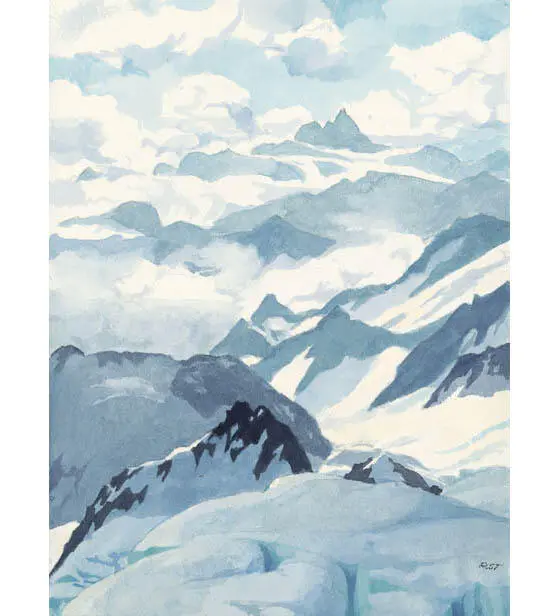

Die Berge aber ruhen über dieser unstet treibenden Welt. Ihre Konturen sind immer dieselben geblieben – für den Steinzeitjäger, den römischen Legionär, den Pilger des Hochmittelalters und Herrn Schultze mit Familie auf dem Campingplatz.

Zuckerhütl, Ortler und Glockner grüßen mich heute noch so, wie sie mich als Kind gegrüßt haben. Und wenn sie die zehnte Generation nach uns grüßen werden, wird vieles anders sein, aber die Berge werden keine Miene verzogen haben. Die Uhren der Versteinerungen in ihrem Innern ticken nicht in Sekunden, sondern in Jahrtausenden. Die Blumen der Bergkristalle brauchen Weltzeitalter zum Erblühen.

„Was willst du, aufgeregter, wichtigtuerischer Mensch des 20. Jahrhunderts?“ fragt der Berg. „Der Bach, an dem du vorbeigehst, hat seine Schlucht in Jahrmillionen gegraben. Der Stein, über den du stolperst, hat Eiszeiten und Kreidemeere gesehen. Die Wand, die über dir aufragt, ist tausendmal älter als die Menschheit …“

Der Berg holt in die Ruhe. Vielleicht schon damit, dass er uns ein wenig in die natürlichen Rhythmen des Lebens zurückzwingt. Das gilt zunächst von jenem Lebensvorgang, der einen so tiefen Bezug zum Seelischen hat, dass er in manchen alten Kultursprachen mit „Seele“ gleichgesetzt wurde – dem Atem. Wir sind doch kurzatmig geworden wie hechelnde Jagdhunde. Bergsteiger kehren zur natürlichen Tiefenatmung zurück.

Der Berg holt in die Ruhe. Beim Wandern am Berg tauchen die Umrisse langsam auf, verschieben sich allmählich Kulissen und Horizonte, ganz anders als beim Blick aus dem Auto oder dem Schnellzug. Der Berg zwingt uns zum Gesetz der bedächtigen Schritte, der geduldigen Serpentinen, des Überlegens von Griff und Tritt. Bei ihm gilt wieder der vergessene Rhythmus von Tag und Nacht, Sonne und Mond und wanderndem Sternbild. Ein wenig erlöst er uns aus der Diktatur der Motoren und Gashebel, der Elektronik und der Terminkalender und der vielen anderen unheimlichen Einpeitscher und Beschleuniger unseres Daseins.

Am Berg verstehen wir den alten Indianer, der bei seiner ersten Autofahrt nach einer Stunde aussteigen wollte und sich an den Straßenrand setzte: „Was willst du“, fragten ihn die anderen, „ist dir schlecht?“ – „Nein“, hat er gesagt, „ich muss nur warten, bis mein Herz nachkommt …“

Auf den Bergen kann das Herz nachkommen. Dort, wo der Hochwald zum erstenmal den Blick freigibt, bei der Rast am Bergsee, beim Blick auf die ziehenden Talnebel oder die Spiele der Wolken. Ein kleines Stück vom zeitlos souveränen Gehabe der Berge kann auf uns übergehen. Bei ihnen lernen die Kinder der Hast die kostbare Kunst des Verweilens …

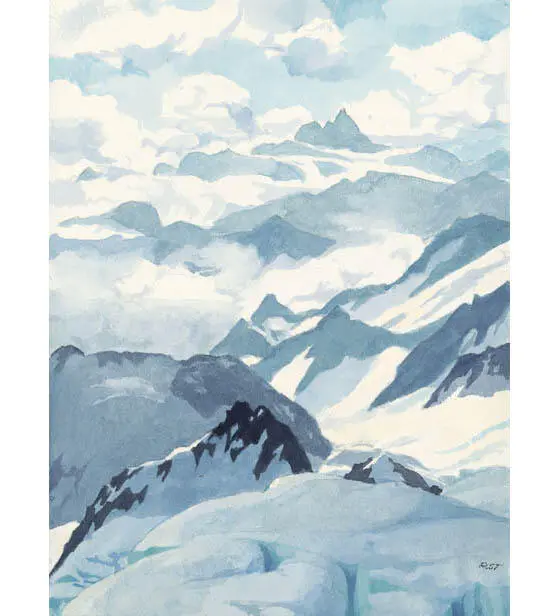

Vor dem Großglockner

Schon als Kinder empfanden wir es als faszinierend, in die Felswände hineinzurufen und auf das Echo zu warten. Und auch heute noch ist für den Bergwanderer der Widerhall wie ein majestätischer musikalischer Gruß der Höhen, wenn ein Donner oder ein Steinschlag, eine Staublawine oder der Ruf eines Menschen von Wandflucht zu Wandflucht rollt, über die Kare quert und sich im Talkessel vervielfacht. Wir sind ja die Welt des Widerhalls nicht gewöhnt.

Unsere zivilisierte Welt ist weitgehend echolos. Echos erzeugt man höchstens künstlich in den Tonstudios der Rundfunkstationen. Aber unsere Straßenschluchten und Häuserblocks haben fast kein Echo. In diesen Bereichen wird alles vom undefinierbaren, sich überschlagenden Lärm verschluckt. Zwischen Einkaufszentren und Hochhäusern, Parkplätzen und Fabrikshallen gibt es keinen Ton, dem man nachhorchen und nachlauschen könnte.

Es ist aber nicht nur unsere äußere Welt stumpf und resonanzarm geworden, es gilt das auch in gewisser Hinsicht für die Landschaft unserer Seele. Bei dem Lebensstil, dem wir unterworfen sind, kann vieles nicht mehr ausschwingen, nachhallen, wiederkommen. Die Erlebnisse werden von den sich überstürzenden Eindrücken geschluckt und verdrängt. Vieles muss an der Oberfläche der Seele abgleiten – zum Eindringen bleibt gar keine Zeit. Und die Erlebnispsychologie weiß schon lang, dass tiefes Erleben den Faktor T, Tempus, Zeit, braucht. Wir multiplizieren zwar unsere Erlebnisse, weil Technik und Wohlstand uns die Multiplikation gestatten oder aufzwingen. Aber die Überfülle der Reize und Sensationen verhindert die Tiefe des Eindrucks, macht das Echo-Erlebnis in der Seele unmöglich. Es hat eben keiner noch am Wasserfall seine Feldflasche gefüllt, sondern nur am kleineren, sanfter rieselnden Quell. Und so kann es sein, dass gerade jene Epoche der Menschheit, in der man sich am meisten Genüsse, Sensationen und Erlebnismöglichkeiten schuf, wahrscheinlich die meisten erlebnisimpotenten Menschen hervorgebracht hat. Wir leiden nicht nur an der Umweltzerstörung, sondern noch tiefgründiger an der Innenweltverarmung.

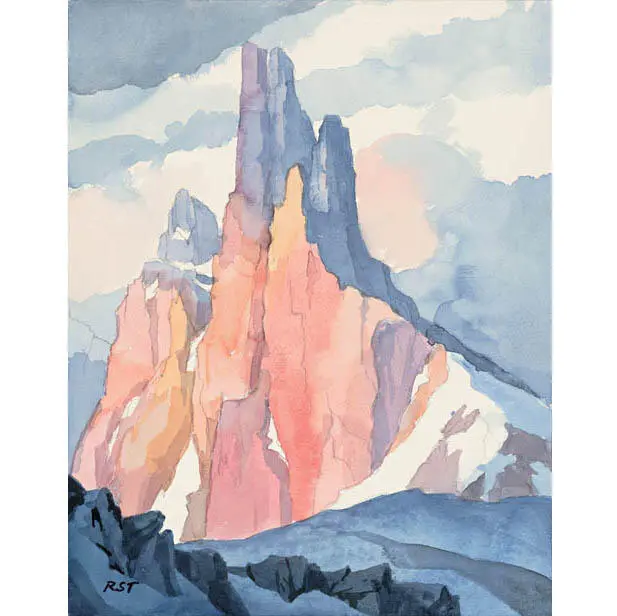

Die Berge sind eine Schule gesunden Erlebens. Sie schenken Erfahrungen mit Widerhall, Eindrücke, die nicht vorbeihuschen in rasenden Bildfolgen, sondern in ruhigen Rhythmen auf uns zukommen wie sich weitende Blicke, aufsteigende Sonnen und verdämmernde Abende, stundenlange Spannung und Erwartung und eine ruhig auskostende Freude.

Und diese Erlebnisse beginnen in der Seele auszuschwingen wie ein großes Echo. Mancher Bergwanderer weiß, dass solches Echo über Jahre hallen kann bis hinein in die Erinnerungen, die das Alter erfreuen.

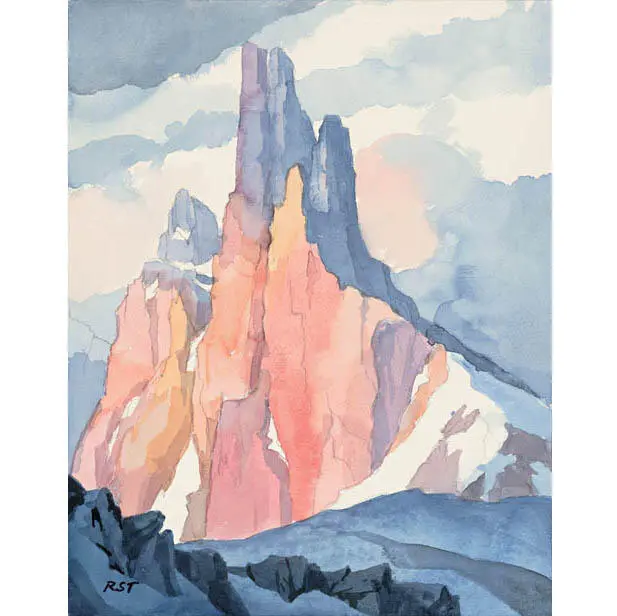

Die Vajolet-Türme (Rosengarten, Dolomiten)

In der Menschheit gab es immer schon eine unterschwellige, manchmal elementar hervorbrechende Sehnsucht nach dem rauschhaften Erlebnis, nach dem Hinreißenden, nach einem ekstatischen Außer-sich-Sein. Diese Sehnsucht des Menschen reicht von den Trommeln der Schamanen bis zu den tanzenden Derwischen, vom Karneval in Rio bis zum hinreißenden Konzert des großen Orchesters. Es mag nach Völkern und Kulturen etwas verschieden sein, vielleicht auch nach dem Lebensalter. Der junge Mensch ist auf eine erlebnisintensive Begegnung mit dem Dasein mehr angewiesen als der Erwachsene, der sein Leben schon stärker aus den festgefügten Bahnen der Überzeugungen, Pflichten und nüchternen Notwendigkeiten lebt.

Unsere Welt bietet neben gesunden rauschhaften Erlebnissen für den jungen Menschen eine ganze Reihe zweifelhafter Ekstasen: den Rausch der aufheulenden Motoren und die Jagd über Landstraßen; den Rausch der Lichter und Töne in irgendeinem Schuppen, in dem Gefühle hochgepumpt werden; den Rausch der heißen Rhythmen und der grellen Farbblitze, der gekeuchten und gestöhnten Texte, die niemand mehr versteht; den Rausch der Gewalt und die Faszination der Macht in irgendeiner angsteinflößenden Lederwestenschlagringbande; den Rausch der Menge im brüllenden Stadion; den Rausch des Alkohols und der Droge …

Читать дальше