1 ...6 7 8 10 11 12 ...39

Figura 1:Par de brazaletes de plata hallados en una tumba femenina de la necrópolis de Gronowo (Polonia), una de las más características de la llamada cultura de Wielbark, que cuenta con un importante conjunto de importaciones romanas. El ajuar de la tumba se fecha en el siglo III.

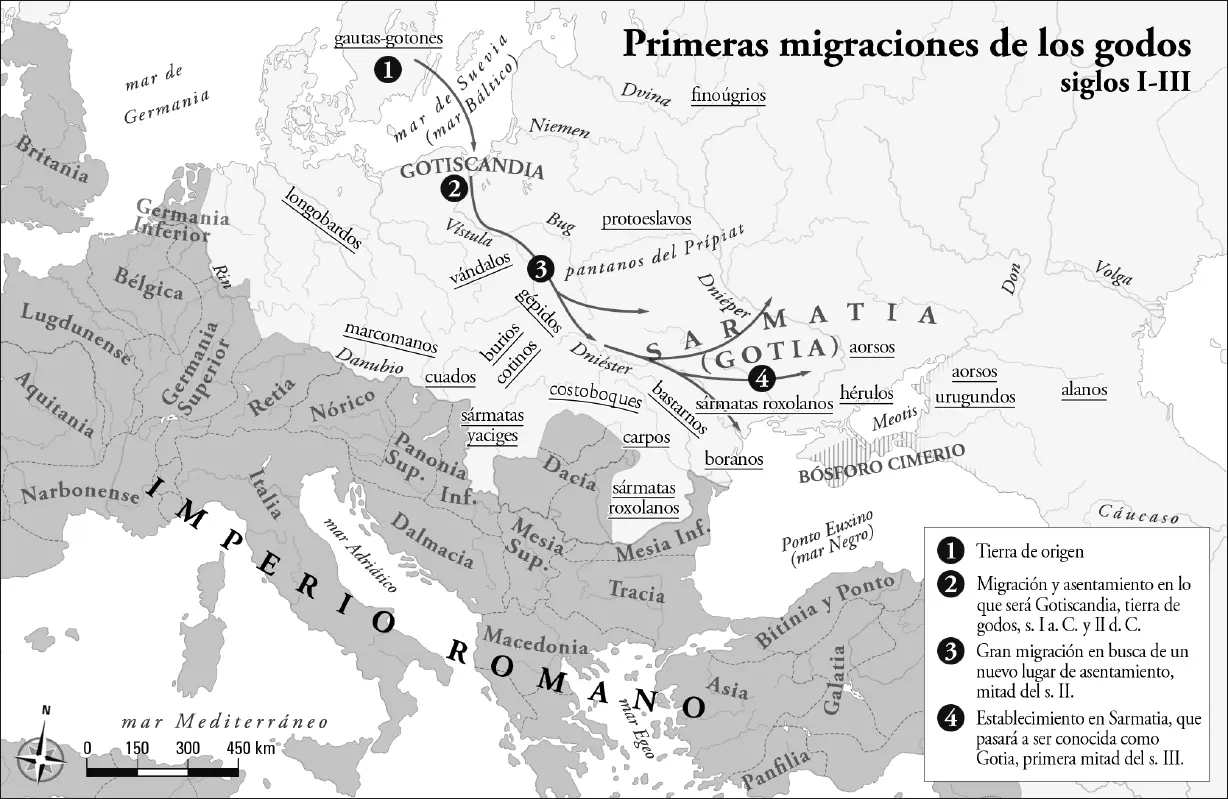

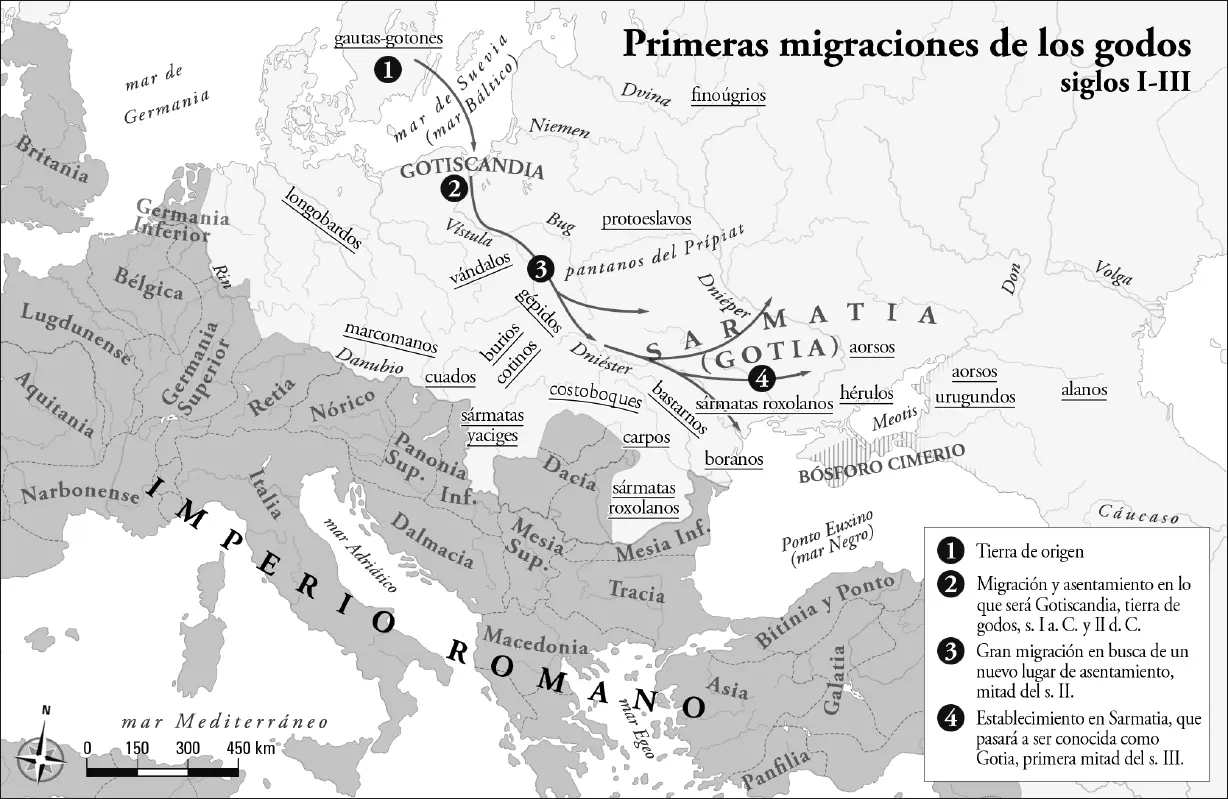

Del mismo modo, mediante la detección en la lengua gótica de palabras procedentes de otros idiomas no germánicos, como las procedentes de lenguas bálticas, finoúgrias, dacotracias e indoiranias, la filología constata que los godos, en su migración, atravesaron tierras pobladas por tribus hablantes de esas lenguas o se relacionaron largamente con ellas y que por lo tanto progresaron desde el Báltico central hacia el sur y el este, Vístula arriba y luego Dniéster, Bug, Prípiat y Dniéper abajo, hasta alcanzar los Cárpatos y el mar Negro. De hecho, es tal el número de palabras de raíz o procedencia indoirania y dacotracia en el gótico que algunos filólogos apuntan a que las denominaciones que los autores romanos daban a los godos, getas, saurómatas y escitas, quizá no sean solo arcaicismos eruditos, sino la constatación de que, cuando los godos aparecieron frente a las fronteras romanas, no se trataría ya de un grupo étnico germano homogéneo, sino de una entremezclada aglomeración de gentes de muy diversa procedencia entre las que habría muchos sármatas, costoboques y carpos junto a godos propiamente dichos. 15

Así que podemos concluir que en torno al año 100 a. C. hubo grupos de gutones/godos que comenzaron a abandonar Escandinavia para instalarse al otro lado del Báltico y que hacia el 20 a. C., tras haber sometido a las gentes del lugar o haberse mezclado con ellas, estaban sólidamente asentados en las tierras que se extendían alrededor de la desembocadura del río Vístula. Ya hemos visto que allí los sitúa Estrabón, quien los denomina gutoni y su testimonio lo corrobora Plinio, quien los llama gutones , y Tácito y Ptolomeo que los denominan, respectivamente, gotones y guti . Tácito, en su Germania , escrita hacia 98 d. C. nos dice sobre ellos:

Tras los ligios están los gotones; con régimen monárquico, con una sujeción algo mayor que la de los restantes pueblos germanos, aunque no tanto como para suprimir su libertad. A continuación, nos encontramos, por la parte del Océano, a los rugios y lemovios. Típicos de todos estos pueblos son los escudos redondos, las espadas cortas y la sumisión a sus reyes. 16

Volveremos sobre la descripción que Tácito hace de los primitivos godos, pero se habrá advertido que, de los testimonios de los autores clásicos, de Estrabón a Ptolomeo, se deduce que los godos permanecieron en sus tierras en torno a la desembocadura y el curso medio del Vístula durante unos doscientos años. Esto lo ha corroborado la arqueología, la cual no detecta en la región cambios significativos durante ese periodo, además del hecho de que Marco Aurelio y Cómodo, durante los más de veinte años de guerras marcomanas y sármatas (165-189), no tuvieran que lidiar con los gotones/godos, a los que tampoco se menciona como aliados o enemigos de las tribus contra las que sí tuvieron que combatir sin cesar en los limes danubiano y dácico: marcomanos, cuados, sármatas yaciges y roxolanos, naristios, longobardos, vándalos silingos, asdingos y lacringos, vinctumalos, costoboques, hermunduros, cotinos, burios, carpos, etc. 17 Nótese que sí aparecen pueblos que Tácito y Plinio, menos de cien años antes, habían colocado junto a los gotones/godos, los longobardos y vándalos. Y como Jordanes señala que los godos, en la época en que iban a iniciar su migración hacia el sur y el este, arrollaron a los vándalos, 18 se ha establecido, con bastante buena y simple lógica, cierta relación entre la migración de los godos hacia el sur y el este y los desplazamientos hacia el oeste y el sur de otros pueblos de la Germania oriental, longobardos, vándalos y burgundios y, por ende, con el desencadenamiento de las feroces guerras marcomanas del 165-189. 19 De ser esto cierto, los godos deberían de haber comenzado su lento migrar desde el Báltico hacia los Cárpatos y el mar Negro alrededor del año 160 aunque no alcanzarían sus nuevos asentamientos en el Bajo Danubio, los Cárpatos orientales y las estepas del mar Negro, hasta el 215-230. Su migración y conquista de sus nuevas tierras abarcaría, pues, unos setenta años.

Ahora bien, establecidos el punto de origen y destino de la migración de los primitivos godos y las fechas aproximadas de su inicio y fin, habrá que preguntarse el por qué y el cómo.

Cuando Tácito describió Germania hacia el año 98 de nuestra era, el mundo, la sociedad que describía, estaba cambiando a un ritmo acelerado y en una dirección que desmentía la idealizada descripción del historiador romano. Germania estaba cambiando y lo hacía creciendo.

En efecto, cuando Cayo Julio César se enfrentó a los germanos en el curso de su conquista de las Galias (58 a 51 a. C.), Germania era una tierra pobre poblada por pequeñas agrupaciones tribales. Los bosques y pantanos, así lo demuestran no solo las descripciones de los autores grecorromanos, sino también los estudios polínicos más recientes, cubrían enormes extensiones de territorios en los que los asentamientos humanos, pequeños, dispersos y efímeros, eran como islas aisladas en un mar verde. La economía de esta inmensa región, la Germania Libera, esto es, la Germania libre o no sometida por los romanos, que se extendía entre el Rin y el Vístula, era harto primitiva. La arqueología muestra un mundo de pequeñas aldeas cuyos habitantes llevaban una vida pobre limitada por el uso de técnicas agrícolas deficientes en las que se usaba un arado sin reja de hierro incapaz de profundizar el surco y de voltear la tierra, por lo que no llegaban a arrancar las hierbas y raíces, ni a mezclarlas con la tierra para enriquecer a esta última oxigenando y amalgamando nutrientes y minerales. Como se tendía al monocultivo y no se empleaba más abono que el de la ceniza, obtenida por la quema de rastrojos, tenían que recurrir a labrar campos que, una vez recogida la cosecha, debían dejarse en barbecho por un mínimo de dos años para que recuperasen la fertilidad. Esto, claro está, limitaba la extensión y la producción de la tierra disponible y, además, no evitaba que en el curso de un par de generaciones los campos se agotaran y que la aldea al completo tuviera que emigrar para buscar un nuevo asentamiento en el que roturar el bosque y recomenzar el ciclo de subsistencia que acabamos de exponer y que basaba su penosa economía en el cultivo de alguna de las variedades existentes de cereal y, en particular, de la cebada y del trigo.

Figura 2:Reconstrucción moderna de una vivienda de los siglos II-III en Masłomęcz (Polonia). Se fundamenta en los vestigios hallados en yacimientos de la cultura de Wielbark, en la cuenca del Vístula.

Figura 3:Esqueleto de uro, Bos primigenius , mamífero de la familia de los bóvidos, ya extinto pero que durante la Antigüedad pobló buena parte de la Europa septentrional. Museo Nacional de Dinamarca, Copenhague.

Читать дальше