Jervens Filmgeschichte der Fliegerei

Der Zuschuss der Reichskanzlei von 10 000 RM hatte unter anderem dazu gedient, Jervens Archiv um dokumentarische Filme zur Luftfahrt-Geschichte zu ergänzen. Mit ihr wollte das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda die Überlegenheit der deutschen Luftfahrt demonstrieren. Als erstes Ergebnis schnitt Jerven einen Kurzfilm von 352 m Länge, der sich mit dem Zeppelin beschäftigte, vom Prototyp bis zum letzten Luftgefährt LZ 129 dieser Art. LZ 129 war das Schwesterschiff der «Hindenburg» und vor dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb genommen worden. Den Streifen nannte Jerven VON ZEPPELIN 1 BIS LZ130. Nach der jugendfreien Zulassung Ende Oktober 1937 wurde der Kurzfilm am 17. November 1937 uraufgeführt ( FK Nr. 268 vom 18. November 1937). Dies war der Vorbote eines ungleich größeren Projektes, das Ende März 1940 angekündigt wurde: «Die Tobis-Degeto bringt unter dem Titel HIMMELSTÜRMER einen abendfüllenden Kulturfilm heraus, dessen Regie Walter Jerven hatte. Der Film umfasst die gesamte Entwicklung der Fliegerei von Otto Lilienthal bis zur Gegenwart und bringt ausschließlich Originalaufnahmen. Die Musik zu diesem Film schrieb Hans-Horst Sieber.» ( FK Nr. 75 vom 28. März 1940). Zum Zeitpunkt der Meldung scheint der Film aber noch nicht fertig gestellt gewesen zu sein. Ende Januar 1941 meldete der FK , der Film sei «mit Unterstützung des Reichsfilmarchivs beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda aus über einer Million Meter Originalaufnahmen aufgebaut [worden], die [Jerven] aus aller Welt zusammengebracht hat. Außer einem kurzen historischen Vorspann von 200 Metern, der nach Modellen gestaltet ist, wurden nur dokumentarische Streifen von der Zeit selbst verwandt.» Aber erst am 19. September 1941 durchlief das 2 730 m lange Werk HIMMELSTÜRMER. GEBURT UND GESCHICHTE DES FLIEGENS die Filmzensur und durfte danach auch Jugendlichen gezeigt werden. Daraufhin folgte die Premiere Ende September 1941 anlässlich der Münchner Kulturfilmwoche in der bayerischen Hauptstadt ( FK Nr. 225 vom 25. September 1941). Und weil es sich aus ministerieller Sicht eben nicht nur um einen Kulturfilm handelte, wurde HIMMELSTÜRMER den hohen Offizieren des Wiener Luftgaukommandos XVII im November des Jahres in einer Sondervorführung gezeigt. Sie verfolgten es mit großem Interesse ( FK Nr. 265 vom 11. November 1941).

HIMMELSTÜRMER bedeutete Rückenwind für Jerven. Zunächst baute er GLANZ UND ELEND DER FLIMMERKISTE erheblich aus. Nun gab es zwei Teile, die 1 452 und 892 m lang waren. Für beide hatte er ein Vortragsmanuskript bei der FPS eingereicht. Im ersten Teil präsentierte Jerven Wochenschauen und Dokumentarfilme, im zweiten Dramen, über die das Publikum, angefeuert durch die Kommentare, lachen mussten. Damit war er im November 1941 wieder einmal in der Berliner Kurbel zu Gast. Es gelang ihm einmal mehr, den Bogen von guter Unterhaltung zu zeitgeschichtlicher Betrachtung zu schlagen ( FK Nr. 278 vom 26. November 1941). Ende 1942/Anfang 1943 veranstaltete Jerven sogar eine ganze FILMHISTORISCHE WOCHE mit Streifen in einer Gesamtlänge von 18 166 m oder rund elf Stunden. Dazu hatte er ein Manuskript mit Kommentaren verfasst, das die FPS am 11. Dezember 1942 jugendfrei zugelassen hatte. Im Auftrag der Deutschen Wochenschau GmbH in Berlin schnitt er außerdem unter dem Obertitel DIE WELT VON EINST 1943 und 1944 zusammen zwölf kurze Streifen zwischen 169 und 283 m Länge. Darunter befanden sich EINE GROSSE KÜNSTLERIN (über Asta Nielsen), TRAGÖDIEN MIT VIEL VERGNÜGEN, wieder einmal die CHAMPAGNER-ELSE, KOMISCHE SZENEN – und DER ERSTE FILMKOMIKER DER WELT, MAX LINDER. Bis auf TRAGÖDIEN MIT VIEL VERGNÜGEN ist keine dieser Zensurkarten überliefert, sodass sich über den Inhalt des Linder-Films nichts sagen lässt.

Als letzter Beitrag der Reihe von Wochenschaufilmen durchliefen DAS HUHN MIT DEN GOLDENEN EIERN und KLEOPATRA DIE HERRIN DES NILS Anfang und Ende November 1944 die Zensur. Jerven hatte also zu den Filmemachern gehört, die noch produzierten, während das Dritte Reich um sie herum zusammenbrach. Am 3. Februar 1945 kam er beim Bombenangriff der US Airforce auf Berlin ums Leben, und mit ihm ging sein Filmarchiv in Flammen auf.

Die Zensurentscheidungen zu Jervens Programmen von 1929 bis 1944 sind im Anhang 6 zusammengefasst.

Aufbruch nach dem Zusammenbruch

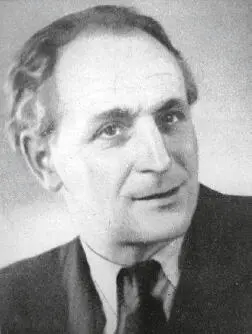

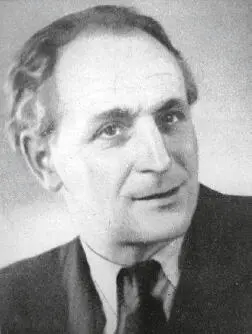

Friedrich Martin

Nach Jervens Tod schien die Epoche filmhistorischer Rückschauen mit Film-Erklärern zum Erliegen gekommen zu sein. Friedrich Martin hatte jedoch ein Jerven-Programm nach seiner Darstellung «durch glückliche Umstände», über die nichts näher bekannt ist, retten können. Es war gut 70 Minuten lang. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bereiste der in Oldenburg/Holstein wohnende Martin damit ab Anfang 1946 die Kinos der britischen Zone in Deutschland mit Genehmigung der dortigen Militärregierung. Im März des Jahres pries er in einem kleinformatigen vierseitigen Heftchen das Programm unter dem Titel RARITÄTEN AUS DER FLIMMERKISTE an. Er behauptete, es gemeinsam mit Jerven zusammengestellt zu haben, dessen letztes Projekt vor seinem Tod es gewesen sei. Mit RARITÄTEN AUS DER FLIMMERKISTE waren Jerven und Martin allerdings nicht aufgetreten. 1933 gastierte Jerven mit dem 917 m langen Programm AUS MEINEM RARITÄTEN-KABINETT in den Kinos. Die früheste feststellbare Zusammenarbeit der beiden datiert aus dem Jahr 1937, und sie betraf GLANZ UND ELEND DER FLIMMERKISTE. Davon hatte allerdings zumindest nach außen stets Jerven verantwortlich gezeichnet. Abgesehen von der FILMHISTORISCHEN WOCHE (1942/43) und den Streifen für die Deutsche Wochenschau (1943/44) gehörten die erweiterten Teile von GLANZ UND ELEND DER FLIMMERKISTE aus dem Jahr 1941 durchaus in den letzten Teil von Jervens Filmprojekten. In seinem Programm-Heftchen nennt Martin auch Filmstars, dokumentarische Filme, Dramen und Max Linders Groteske MAX ALS BOXER, die auf dem Handzettel für GLANZ UND ELEND DER FLIMMERKISTE aus dem Jahr 1937 aufgeführt sind.

Martin hatte das Programm für seine RARITÄTEN AUS DER FLIMMERKISTE anders strukturiert und präsentierte es in drei Teilen. Im ersten Teil stellte er Filmstars vor, während der zweite Teil den dokumentarischen Filmen vorbehalten blieb. Für den abschließenden dritten Teil hatte er eine bunte Mischung aus Tanz- und Sittenfilmen, Dramen wie DER AVIATIKER UND DIE FRAU DES JOURNALISTEN mit Valdemar Psilander und eben den Linder-Streifen aufgespart. Im Heftchen hob er Jervens Pionierleistung hervor. Er versprach, dass das Publikum Tränen lachen werde über solche Kuriositäten wie Männer, die im Stehkragen Sport treiben, und Mädchen, die in langen Strümpfen und von Kopf bis Fuß in Stoffe eingehüllt ins Seebad steigen. 1948 war Martin unter dem Motto «Die bunte Bühne» in der gesamten Trizone unterwegs und konnte auf ausgezeichnete Kritiken zum Beispiel aus Frankfurt a. M., Karlsruhe und München verweisen.

Friedrich Martin, 1946

Später war Martin nach Frankfurt a. M. umgezogen und hatte unter dem Titel RARITÄTEN AUS DER FLIMMERKISTE eine neue Folge von Stummfilm-Ausschnitten zusammengestellt. Entweder hatte er aus Jervens Archiv doch mehr Streifen als GLANZ UND ELEND DER FLIMMERKISTE gerettet, oder aber er hatte sein eigenes Archiv nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch Neuerwerbungen erweitern können. Über die neue Fassung «in zeitgerechter Aufmachung», mit der Martin durch Westdeutschland reiste, berichteten weder die Film-Branchenblätter noch der katholische Film-Dienst ( FD ). Der Evangelische Film-Beobachter ( EFB ) hingegen meldete 1953 (Folge 42 vom 15. Oktober 1953, Nr. 687): «Während es auf der Leinwand regnet und flimmert und sich die Personen ruckartig fortbewegen, gibt ein Erklärer mit öliger Jahrmarktstimme seinen Kommentar wie anno dazumal, und das ‹Pianoforte› untermalt die ‹unvergleichlichen Eindrücke der Cinematographenindustrie› melodramatisch. Man erlebt Chaplin, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Hans Albers, Rudolf Forster und andere in ihren Jugendjahren. Ihre Gefühle vermitteln sie durch maßlose Übertreibungen. Man sieht dokumentarische Bilder und ‹diverse nervenzerfetzende Kriminaldramen› von rührender Einfalt. Das herzliche Gelächter über diese unfreiwillige und geistreich kommentierte Komik kann jedem empfohlen werden. Und hinterher möge man ein bisschen darüber nachdenken, was wir heute, 50 Jahre später, im Film eigentlich gewonnen – oder verloren haben.»

Читать дальше