Die biologische Funktion des menschlichen Geruchssinns ähnelt der des Schmeckens. Auch Gerüche weisen uns einerseits auf wertvolle Stoffe hin, etwa wenn der Duft eines Gerichts uns nicht nur sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, und warnen uns andererseits vor Gefahren. Faulige oder fäkalartige Gerüche kann der Mensch schon bei äußerst geringer Konzentration wahrnehmen, denn diese deuten auf Gifte hin.

Allerdings spielen hier Menge und Zusammensetzung eine entscheidende Rolle, wie ein Beispiel aus der Parfümherstellung verdeutlicht: Das Aroma SKATOL, das bei der Verdauung von Aminosäuren entsteht, stinkt für sich allein kräftig nach Kot. Fehlen winzigste Spuren dieses Stinkstoffs aber in einem Parfüm, so ist es nur eine halbe Sache. SKATOList auch in Rohmilchprodukten enthalten und ruft zusammen mit der 4-ETHYLOCTANSÄUREden „Stallgeruch“ von Rohmilchkäsen hervor. Obwohl SKATOLnicht direkt beim Riechen am Flakon oder im Käse wahrgenommen wird, gehört es unbedingt in das harmonische Zusammenspiel von vielen weiteren Duftstoffen. Ein winziger Hauch eines Krauts oder Gewürzes ergibt neue Aromen, obwohl die Einzelkomponente nicht mehr wahrnehmbar ist. So wundert es nicht, dass Schokolade, Kaffee oder Rostbraten schweißige Duftnoten enthalten.

In der Küche lassen sich ähnlich wie in der Parfümerie Düfte und Duftkompositionen gezielt einsetzen, um Assoziationen und Emotionen zu wecken oder andere Gerüche zu überdecken. Immer jedoch haben sie das Ziel, wohltuend auf die Umgebung zu wirken.

RIECHEN MIT DER NASE

Was genau passiert beim Riechen, wenn bestimmte Moleküle in uns Emotionen auslösen, wie es bei Kräutern und Gewürzen wohlbekannt ist? Die Vorgänge sind im Prinzip mit denen beim Schmecken zu vergleichen: Ein als Duftmolekül erkanntes Teilchen kann nur an einem einzelnen, speziell für seine Wahrnehmung bestimmten Detektor andocken, woraufhin ein Signal an das Gehirn geleitet wird, in dem die Sinneswahrnehmung als Duft interpretiert wird.

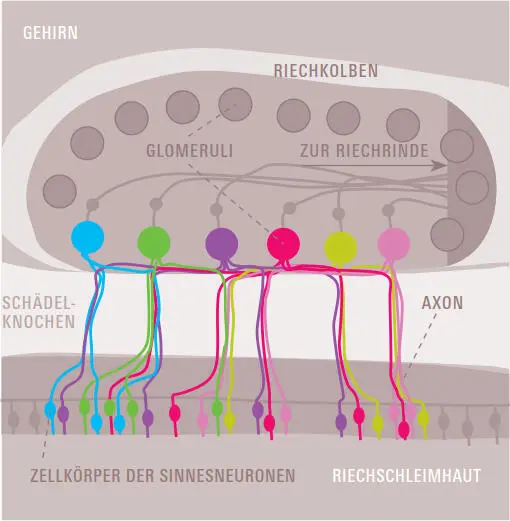

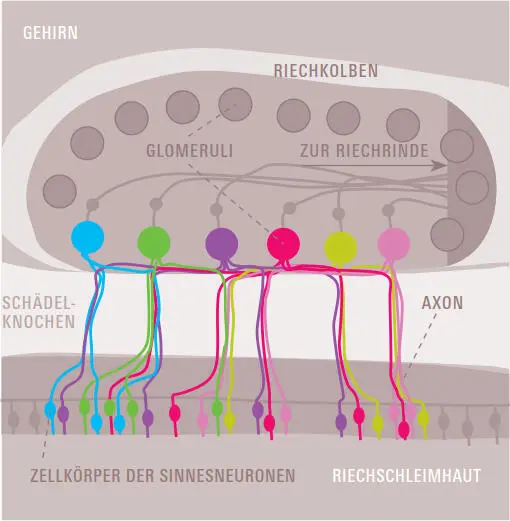

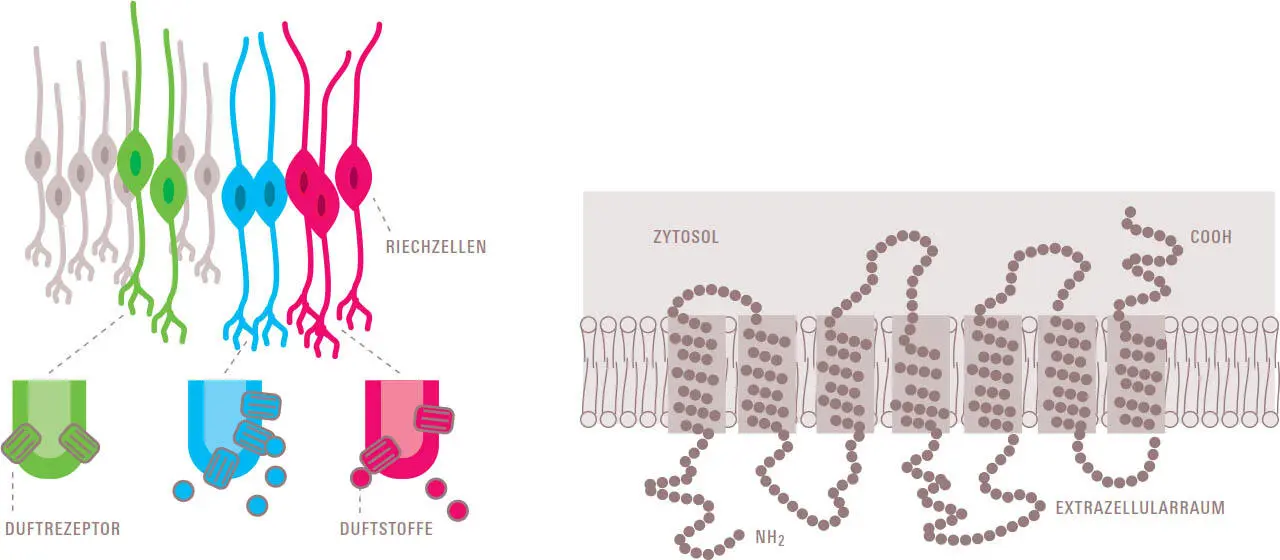

Die Verschaltung der Riechzellen mit den Glomeruli des Gehirns. Dabei wird deutlich, dass jede Riechzelle des gleichen Typus (angedeutet durch die gleiche Farbe) in dem dafür typischen Glomeruli endet. Somit ist das Riechen kombinatorisch, es werden Muster erkannt.

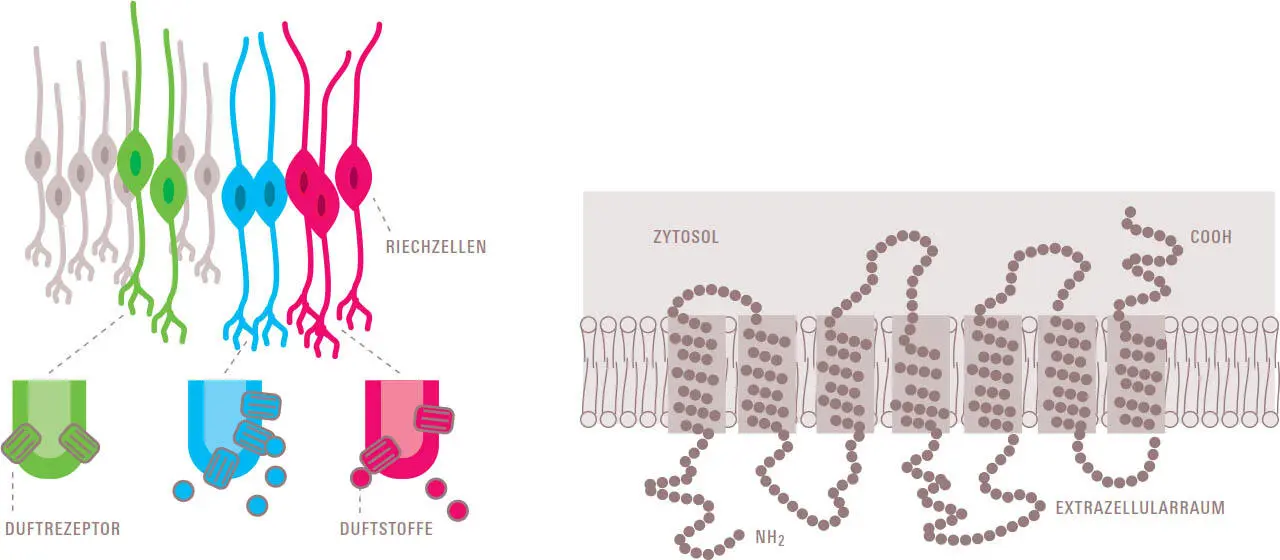

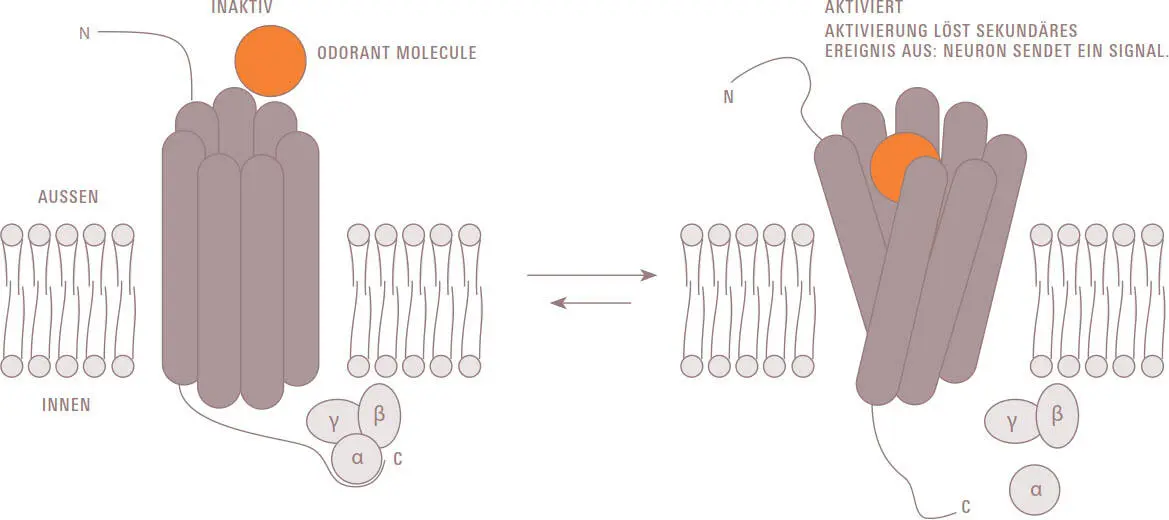

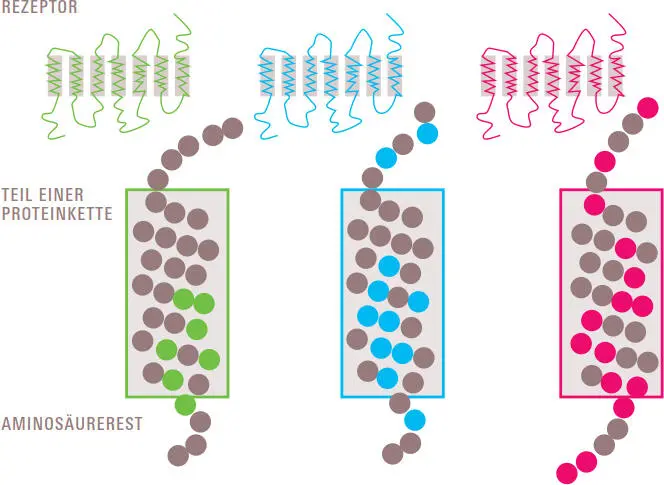

Im Detail ist es ein wenig komplizierter, allein aufgrund der ungeheuren Vielzahl an Düften. Es wird angenommen, dass die Duftstoffe, nachdem sie mit der Luft in die Nase gesogen wurden, zunächst auf der mit einem Wasserfilm (Mucus) überzogenen Riechschleimhaut von wasserlöslichen, globulären Proteinen eingefangen werden. Diese Proteine transportieren die Duftstoffe dann zu den Riechzellen. An ihrer Spitze sitzen die Zilien: Sie haben eine entscheidende Funktion, denn an ihnen befinden sich wie bei den Geschmacksknospen die entsprechenden Rezeptoren. Die Gestalt und Funktion von Riechrezeptorproteinen wurde erst 1991 von Linda B. Buck und Richard Axel in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung aufgeklärt. 2004 erhielten die beiden dafür den Nobelpreis für Medizin / Physiologie. Sie stellten fest, dass das Auslösen eines Geruchs durch Andocken eines Duftstoffes an eine bestimmte Stelle des Rezeptorproteins erfolgt. Dabei werden kleinste atomare beziehungsweise molekulare Kräfte verändert, was die Riechkanäle aktiviert. Riechen kann damit letztendlich auf quantenmechanische Prozesse zurückgeführt werden. Diese Signale sind sehr schwach, daher müssen molekularbiologische, physiologische Verstärkungsmechanismen in Gang gebracht werden (siehe Bild Seite 19). Dennoch ist bisher nicht endgültig geklärt, wie Riechen auf molekularer Ebene wirklich vonstatten geht. Der Ansatz des Schlüssel-Schloss-Prinzips liegt nahe, nimmt aber nur auf die starre Form der Moleküle Bezug. Eine andere Theorie geht weiter auf Struktur und Dynamik der Moleküle ein. Denn diese sind bei den kulinarisch üblichen Temperaturen nicht starr, sondern schwingen in einer ganz bestimmten Weise. Die entscheidende und noch nicht gelöste Frage ist daher, ob Rezeptorproteine die duftauslösenden Moleküle anhand ihrer starren Form erkennen oder ob auch die charakteristischen Schwingungen registriert werden. Der Duft eines Mittagessens ist also eine wirklich hochkomplexe Angelegenheit, die tief in den Grenzbereich zwischen Physiologie, molekularen Wechselwirkungen und Quantenmechanik hineinreicht.

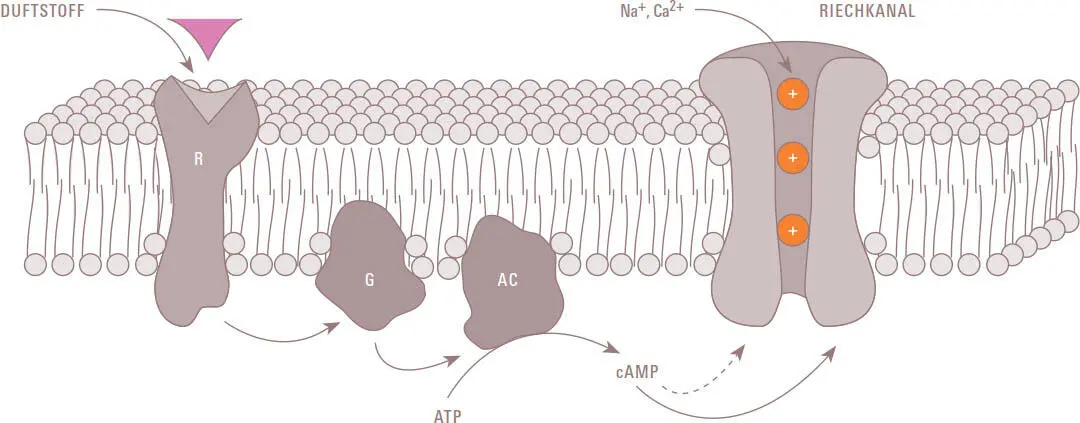

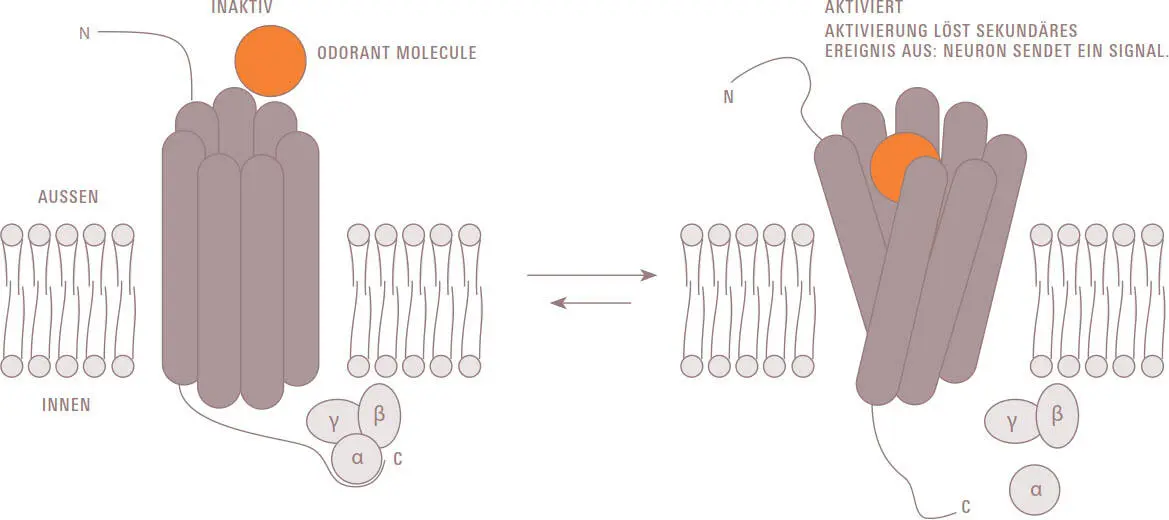

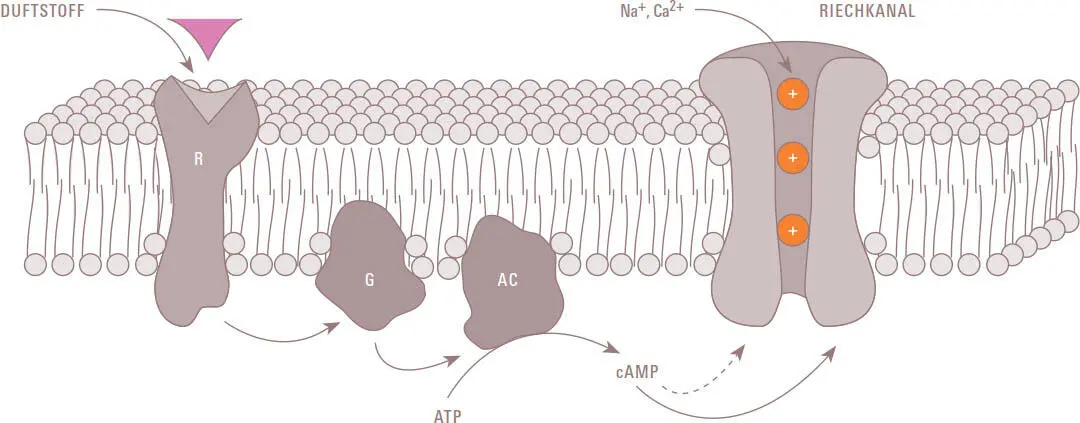

Hat der Duftstoff angedockt, wird auf der „Unterseite“ der Membran ein Ionenfluss von Natrium und Calcium ausgelöst. Dem Gehirn wird ein Duft signalisiert. (R = Rezeptor, G = G-Protein, AC = Adenylatcyclase)

Ein Geruch wird dadurch ausgelöst, dass ein Duftstoff an eine bestimmte Stelle des Rezeptorproteins andockt, wobei kleinste molekulare Kräfte verändert werden. Als Folge verändert das Membranprotein seine Gestalt, was innerhalb der Membran wiederum „Verstärkungsprozesse“ auslöst und die Riechkanäle aktiviert.

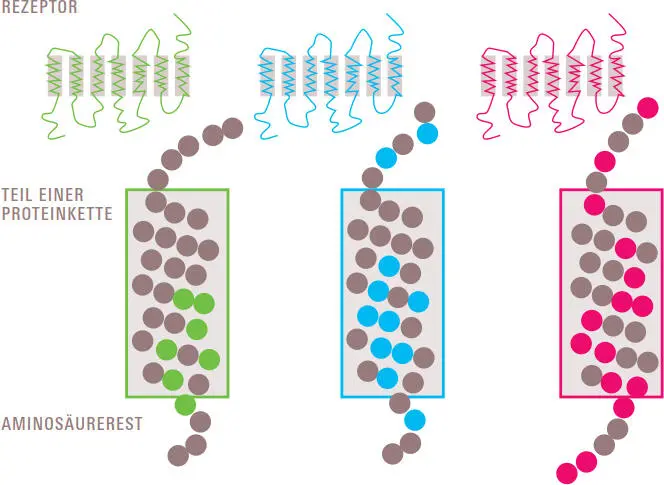

Hierarchie des Riechens: Jedes Duftmolekül dockt an Rezeptoren an. Ein jeweiliger Rezeptor ist auf ein bestimmtes Moleküle spezialisiert.

Wichtig für unsere Zwecke ist, vereinfacht festzuhalten: Dockt ein Duftstoff an dem für ihn bestimmten Rezeptorprotein an, werden entsprechende Nervenreize ausgelöst. Liegt keine passende Form vor, ist ein Andocken nicht möglich. Die chemische und molekulare Struktur der Duftstoffe steht also in engem Zusammenhang mit ihrem Geruch. Das ist grundlegend für die Einteilung der Düfte in acht charakteristische Duftgruppen, wie sie weiter unten vorgestellt wird.

RIECHEN IM GEHIRN

Die Nase detektiert zwar die Reize der Duftstoffe, die Signale müssen aber im Gehirn umgesetzt werden. Dazu werden die Signale verstärkt und über Nervenleitungen von den Riechzellen in das Gehirn gesendet: Dort wird der Duft zunächst mit den anderen Sinneseindrücken verbunden. Dieser Eindruck wird dann weiterverknüpft mit dem Bereich für Emotionen und demjenigen für Hormone.

Ähnlich wie beim Geschmack hat der Mensch ein „Geruchsgedächtnis“, das heißt, er kann bekannte Gerüche einordnen und assoziiert sie gegebenenfalls sogar mit einer schönen Erinnerung – oder mit Gefahr. Allerdings existieren hier nicht nur fünf plus eine Geschmacksrichtung, sondern Tausende verschiedener Düfte. Daher spielt bei der Dufterkennung auch das Sprachzentrum eine wichtige Rolle: Kann ein Duft nicht benannt werden, wird er zwar genauso wahrgenommen, aber viel ungenauer „abgespeichert“ und wahrscheinlich nicht wiedererkannt oder mit einem ähnlichen Duft verwechselt. Ein Problem stellt dabei das begrenzte Vokabular dar, das kaum ausreicht, um all die Eindrücke treffend zu umschreiben. Mögen die poetischen Anflüge in Weinführern und Parfümbeschreibungen auch oft belächelt werden, einige Gerüche lassen sich einfach am besten als „grün“, „warm“ oder „schwer“ charakterisieren (  Kleine Geruchsschule, Seite 494). Bisweilen fehlen auch schlicht Analogien, auf die zurückgegriffen werden kann: Der Duft frisch geriebener Muskatnuss ist tatsächlich am genauesten beschreibbar mit: „frisch geriebene Muskatnuss“.

Kleine Geruchsschule, Seite 494). Bisweilen fehlen auch schlicht Analogien, auf die zurückgegriffen werden kann: Der Duft frisch geriebener Muskatnuss ist tatsächlich am genauesten beschreibbar mit: „frisch geriebene Muskatnuss“.

Читать дальше

Kleine Geruchsschule, Seite 494). Bisweilen fehlen auch schlicht Analogien, auf die zurückgegriffen werden kann: Der Duft frisch geriebener Muskatnuss ist tatsächlich am genauesten beschreibbar mit: „frisch geriebene Muskatnuss“.

Kleine Geruchsschule, Seite 494). Bisweilen fehlen auch schlicht Analogien, auf die zurückgegriffen werden kann: Der Duft frisch geriebener Muskatnuss ist tatsächlich am genauesten beschreibbar mit: „frisch geriebene Muskatnuss“.