Nicht nur der Geschmack, sondern auch die Textur von Lebensmitteln wird im kulinarischen Gedächtnis gespeichert. Trotz seines Fleischaromas käme etwa selbst mit verbundenen Augen niemand auf die Idee, Fleischextrakt für echtes Fleisch zu halten, weil er eben flüssig ist. Angebratenes und dadurch mit Röstaromen versetztes Tofu, beträufelt mit Fleisch-Extrakt oder  umami-Paste kommt nahe heran – wenn nicht die Faserstruktur von echtem Fleisch fehlen würde.

umami-Paste kommt nahe heran – wenn nicht die Faserstruktur von echtem Fleisch fehlen würde.

TEXTUR UND PASTA

Zähflüssige Saucen, deren feste Inhaltsstoffe sehr klein sind, können von glatter Pasta sehr gut aufgenommen und zum Mund geführt werden, sofern die Oberfläche der Pasta ein gutes Haften ermöglicht. Dagegen erfordern Saucen mit größeren Bestandteilen wie zum Beispiel Hackfleisch besser strukturierte Pasta, etwa Spiralnudeln. Zwischen den Windungen hat das Hackfleisch Platz, wird eingespannt und kann so zusammen mit einer ausgewogenen Menge von Sauce zum Mund geführt werden. Erst die wohlabgestimmten und ausbalancierten Texturen von Nudeln und Sauce garantieren das perfekte Pastaerlebnis.

Wie gut Saucen haften bleiben, hängt nicht zuletzt auch von den Trocknungszeiten und dem Restwassergehalt ab. Hobby-Pastahersteller machen sich daher bereits lange vor der Mahlzeit Gedanken über die Textur ihrer Nudeln.

Hinter den Begriffen Textur, Food-Design oder Food-Structuring verbirgt sich nicht unbedingt etwas Abenteuerliches oder gar Künstliches – sie beschreiben vielmehr kleine und große Kniffe, mit denen Geschmackserlebnisse allein über die „Materialauswahl“ optimiert werden können.

GESCHMACKSMODULATION: MUNDFÜLLE – KOKUMI

Wie die Bezeichnung für den herzhaften, auf Protein deutenden Geschmack – „umami“ – stammt auch der Begriff „kokumi“ aus dem Japanischen. Er lässt sich am besten mit „Mundfülle“ übersetzen. Dabei bedeutet „Mundfülle“ nicht unbedingt das cremig-fettige Gefühl einer süßlichen Panna cotta . Eine große Mundfülle wird beispielsweise ebenso durch eine sehr lange gekochte Hühnerbrühe oder einen anderen Fleischfond erzeugt. Auch eine einfache Pasta bolognese oder ein mexikanischer Bohneneintopf besitzen eine große Mundfülle.

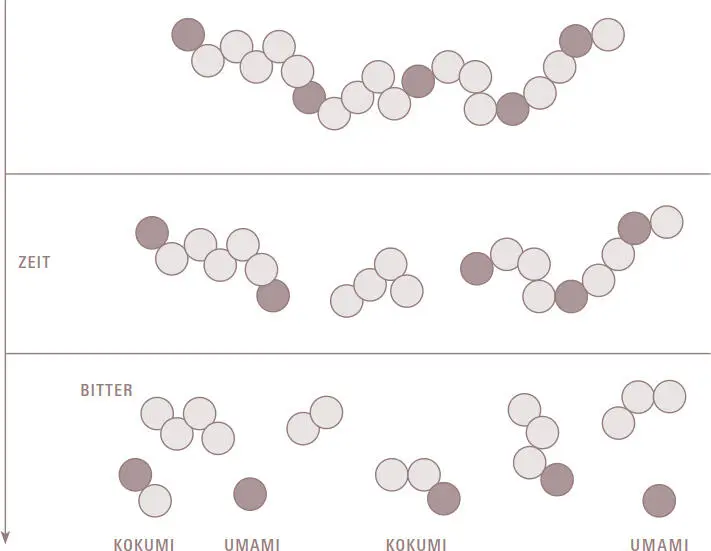

Der kokumi-Eindruck ist kein Texturmerkmal, sondern – wieder einmal – eine „molekulare Angelegenheit“. Der gemeinsame Nenner dieser Gerichte ist die sehr lange Kochzeit. Dabei findet ein Prozess statt, der in der Fachsprache Hydrolyse genannt wird: Die in allen Lebensmitteln vorkommenden Proteinketten zerfallen langsam in immer kleinere Teile. Bruchstücke, die aus zwei oder drei Aminosäuren und einer Glutaminsäure bestehen, werden γ-Glutamylpeptide genannt. Diese Bruchstücke sind unter anderem für den kokumi-Effekt verantwortlich. Anders als die Geschmacksreize werden sie nicht über Rezeptorproteine wahrgenommen – wie der kokumi-Eindruck jedoch sensorisch genau wahrgenommen wird, ist bisher nicht bekannt. Man weiß nur, dass es sich bei den kurzen Peptidstücken stets um Kombinationen von Aminosäuren mit jeweils unterschiedlicher Löslichkeit handelt: Fett und Wasser. Die Proteinbruchstücke schmecken selbst nicht, wirken aber als Modulatoren und stimulieren den Gesamteindruck aller Sinnesreize und deren Intensität, die beim Essen angesprochen werden: Textur, Geschmack, Duft und Empfinden (  Abrunden: kokumi, Seite 48).

Abrunden: kokumi, Seite 48).

Das Zerlegen der Proteine in diese „kokumisierenden“ Glutamylpeptide kann sowohl durch Fermentation als auch durch Enzyme, pH-Wert-Änderungen oder, wie in den bereits genannten Beispielen, durch Hitze vonstatten gehen. Bei der Herstellung von Sojasauce etwa werden zum Zerlegen der Proteine enzymatische Fermentationsprozesse eingesetzt. Auch die lange Reifung von Käse lässt neben vielen anderen Reaktionen solche Proteinbruchstücke entstehen, die für die große Mundfülle reifer Käse sorgen. Unter diesem Aspekt erscheint es geradezu logisch, dass fast jedes Pastagericht mit Tomaten kombiniert und anschließend mit reifem Parmesan bestreut wird: Das verleiht dem eher „langweiligen“ Geschmack der Pasta eine Tiefe und Mundfülle à la „umami“ und „kokumi“. Selbst in grünem Matcha-Tee wurden Proteinteile gefunden, die nicht nur den kokumi-Eindruck, sondern auch bitteren und umami-Geschmack verstärken.

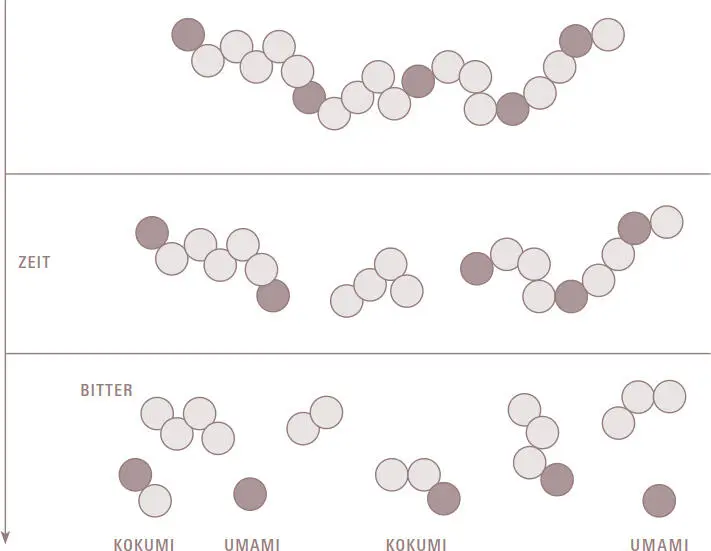

Der gemeinsame Nenner von umami-Geschmack und kokumi-Effekt: Sind zwei oder drei Aminosäuren (hell) noch mit der Glutaminsäure (dunkel) verbunden, wird kokumi-Mundfülle ausgelöst. Freie Glutaminsäure wird dagegen Glutamat genannt – und erzeugt den herzhaften umami-Geschmack.

Die Beschreibung solcher Abläufe klingt nach Chemie und Lebensmitteltechnologie, die Vorgänge selbst gehören jedoch zu den Standardtechniken, die Köche oder Käsemeister seit Langem täglich einsetzen, um eine deutliche Geschmacksintensivierung und Mundfülle zu erzielen. Das zeigt erneut: Erforscht und benannt werden diese Prozesse nur langsam, vieles ist erst seit wenigen Jahrzehnten geklärt. Intuitiv und traditionell gewachsen werden solche Würztechniken hingegen schon seit Jahrtausenden angewandt – auch wenn weder die alten Römer noch mittelalterliche Käser das Wort „kokumi“ kannten. Genießen konnte der Mensch schon immer, aber man könnte sagen, dass Physik, Chemie, Psychophysik und Neurobiologie den kulinarischen Effekt eines Happens erklären.

GERUCHSSINN UND AROMEN

All die verschiedenen Reize, die beim Essen mit der Zunge beziehungsweise über die Trigeminusnervenendigungen im Mundraum wahrgenommen werden – der Geschmack der Speise, ihre Schärfe, Temperatur, Textur und die Mundfülle – machen immer noch erst einen geringen Teil des Genusses aus. Es fehlt noch ein zentraler Aspekt: der Duft des Gerichts – sein Aroma. Vor dem ersten Bissen schon prüft die Nase: Riecht die Speise angenehm? Ungewöhnlich? Welche Erinnerungen, Assoziationen und Emotionen weckt der Duft? Wird die Speise anschließend gekaut, ermöglicht das retronasale Riechen die Verbindung von Grundgeschmack und Aromen. Erst dann wird das Essen in seiner gesamten Komplexität sinnlich erfasst.

DUFT, GERUCHSSINN UND IHRE FUNKTION

Beim Würzen und Kräutern in der Küche sollte man sich im Klaren darüber sein, dass wir mit „Sex and Crime“ aromatisieren: Die meisten Moleküle, die für schätzenswerte Düfte verantwortlich sind, dienen den Pflanzen entweder als Sexuallockstoff zur Fortpflanzung oder als Waffe gegen Fressfeinde, seien es die Blütendüfte der Rose oder Geranie oder die beißenden Aromaten des Thymians. Das vielleicht eindrucksvollste Beispiel ist der Trüffel. Was den schwarzen Trüffel so einmalig macht, ist Androst, der Sexuallockstoff des Ebers. Der Aromastoff, der das Fleisch nichtkastrierter Eber abstoßend, Trüffelgerichte hingegen betörend riechen lässt, spielt auch in der Parfümerie eine wichtige Rolle: Kein gutes Männerparfüm kommt ohne Androst aus. Ein Mythos ist hingegen, dass sich Trüffelschweine auf ihrer Suche an Androst orientieren – sie erschnüffeln das schwefelig riechende DIMETHYLSULFID.

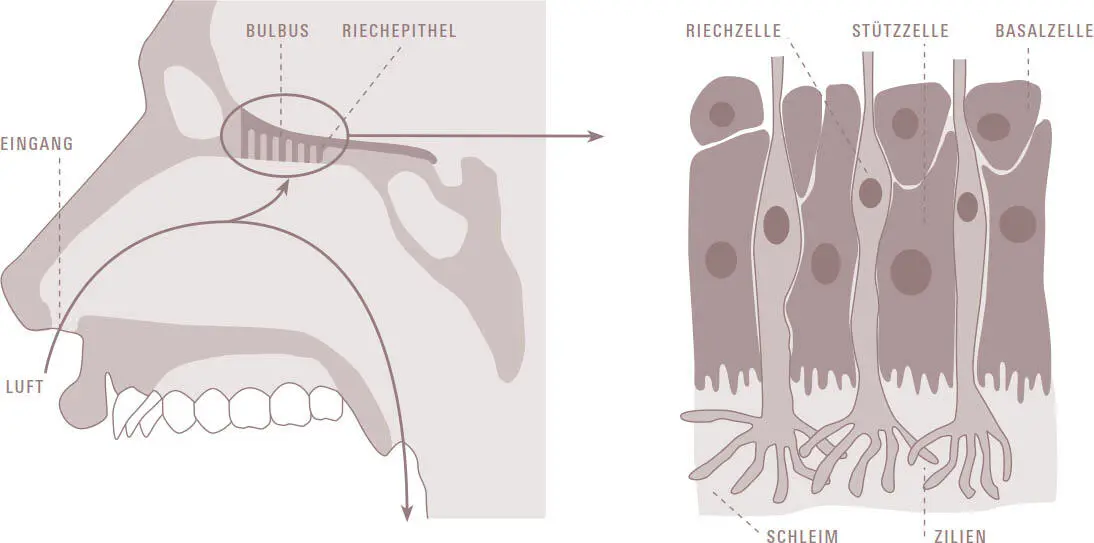

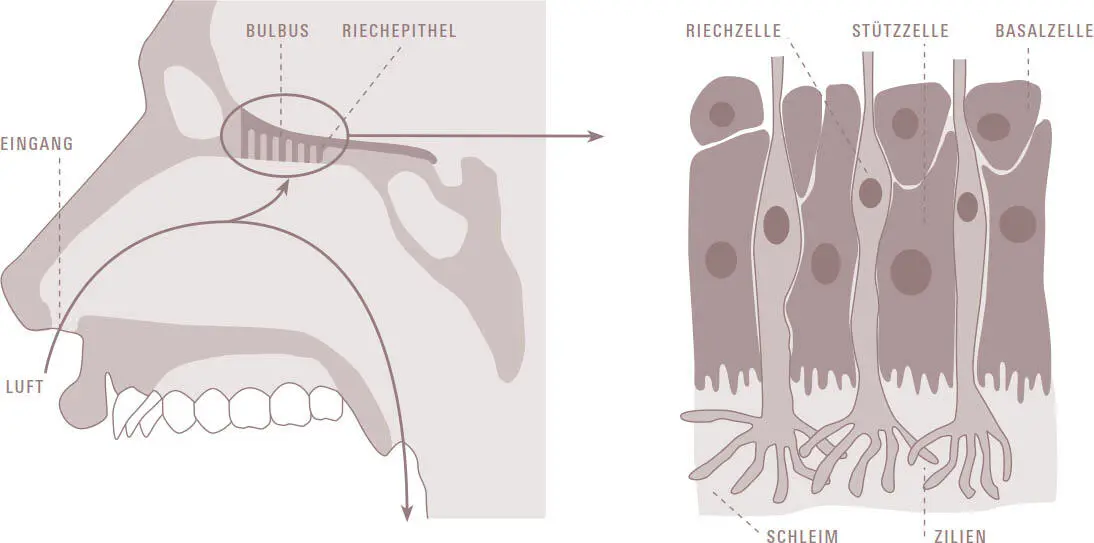

Duftstoffe strömen über die Luft in die Nase und treffen auf den Riechkolben, den Bulbus und das Riechepithel. Dieses Gebilde besteht aus vielen Riechzellen, die in Zilien enden. Letztere sind von Schleim (einer proteinreichen Flüssigkeit) umgeben, der in der Lage ist, Duftstoffe zu lösen.

Читать дальше

umami-Paste kommt nahe heran – wenn nicht die Faserstruktur von echtem Fleisch fehlen würde.

umami-Paste kommt nahe heran – wenn nicht die Faserstruktur von echtem Fleisch fehlen würde.