Siehe hierzu sowie zu weiteren umweltethischen Aspekten auch Schwägerl (2012), Leinfelder (2013a), Vogt et al. (2013), Schwägerl & Leinfelder (2014), Möllers et al. (2014), Renn & Scherer (2015), Haber et al. (2016), Lesch & Kamphausen (2016), Kress & Stine (2017), Zalasiewicz et al. (2017) (sowie weitere Artikel in Clark & Yussof 2017), Bertelmann & Heidel (2018), Schwinger (2019), Heichele (2020) uvm. 11

3.1.1 Analyse und Diskussion von Ausredemechanismen für Nichtstun

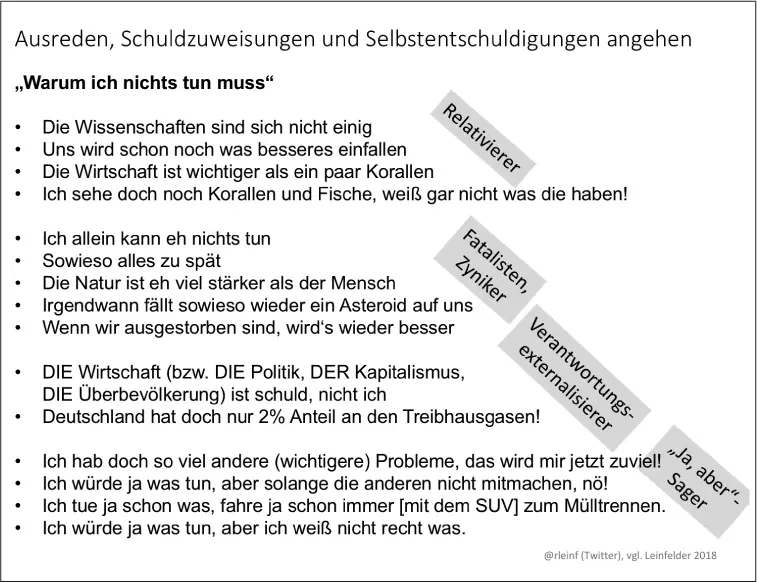

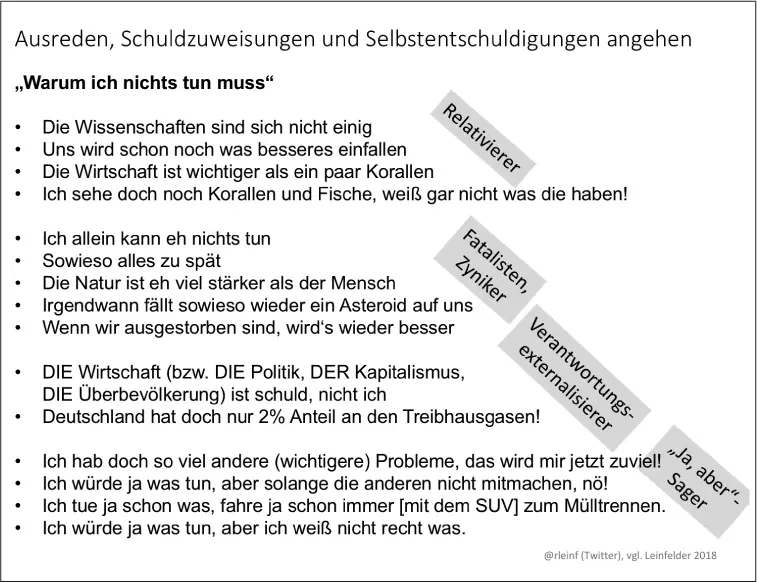

Das Thema anthropogene Umweltveränderungen gehört einerseits zu den besonders schwer behandelbaren Bildungsthemen. Zum Ersten sind die Zusammenhänge komplex, zum Zweiten ist vieles davon nicht direkt sichtbar, da nicht nur Treibhausgase, sondern auch Biodiversitätsbeeinträchtigungen, Überdüngung, Pestizidgebrauch oder Effekte von Gewässerregulierungen nicht sofort erkenntlich sind. Zum Dritten scheinen für Ursachen und Lösungen oftmals andere zuständig zu sein. Obwohl Klima-, Biodiversitäts- und Landnutzungskrise also hinreichend bekannt sind und auch eine große Toolbox technologischer, sozialer und wirtschaftlicher Lösungsmöglichkeiten verfügbar ist (z.B. WBGU 2011), stehen nach wie vor insbesondere die Diskussion der „richtigen“ Lösung sowie – damit verbunden – gegenseitige Schuldzuweisungen im Vordergrund. Populistische Strömungen, verstärkt durch die Echokammern der sozialen Medien, nutzen derartige Mechanismen und erreichen dadurch zunehmende Spaltungen in der Gesellschaft. Die bewussten und unbewussten Benutzer der vielfältigen Ausredemechanismen können heuristisch in Relativierer, Fatalisten und Zyniker, Verantwortungsexternalisierer sowie „Ja, aber …“-Argumentierer eingeteilt werden ( Abb. 5; siehe auch Leinfelder 2013b, 2015, 2018).

Abbildung 5: Häufige Ausredemechanismen bei Umwelt- und Anthropozän-Themen (nach Leinfelder 2013, 2018)

Ein beliebtes Beispiel aus Deutschland sei näher ausgeführt. Die durchaus korrekte Aussage „Deutschland ist nur für 2 % des globalen anthropogenen CO 2-Ausstoßes verantwortlich“ nutzen viele für ein bequemes Zurücklehnen oder auch ganz bewusst, um Dekarbonisierungsbemühungen zu verlangsamen, erst einmal abzuwarten oder gar ganz auszubremsen. Diese Strategie wird in der Psychologie als Bystander-Effekt (Latané & Darley 1970) bezeichnet. Sie erzeugt pluralistische Ignoranz und daraus resultierend Verantwortungsdiffusion ( sensu Katz & Floyd 1931).

Argumente gegen diese „nur 2 %“-Ausrede gibt es viele 12 , darunter:

• Deutschland hat nur 1,1 % der Weltbevölkerung, aber 2,23 % des anthropozänen CO 2-Ausstoßes, also mehr als das Doppelte. (Entsprechend hat Österreich nur 0,1 % der Weltbevölkerung, aber 0,24 % des globalen Ausstoßes, ebenfalls mehr als das Doppelte.)

• Der jährliche CO 2-eq-Fußabdruck in Deutschland beträgt 9,15t/Kopf, in Österreich 8,16t/Kopf, in Indien 1,94t/Kopf, im Kongo 0,3t/Kopf.

• Deutschland steht auf Platz 6 der Länder mit dem höchsten aktuellen CO 2-Ausstoß. Unter Berücksichtigung der historischen Verantwortung seit 1750 steht Deutschland sogar auf Platz 4 aller Länder bei CO 2-Ausstoß.

• Alle Länder, die gleich viel oder weniger als Deutschland ausstoßen – also auch Österreich –, verursachen zusammen 36 % aller Treibhausgase.

• Im Schnitt stößt jedes der etwa 200 UN-Länder 0,5 % aller Treibhausgase aus, damit läge Deutschland schon ein Vierfaches über diesem Durchschnitt.

Nach diesem Muster kann so ziemlich alles „zerteilt“ werden, etwa der Treibhausgasausstoß im Flugverkehr, beim Autoverkehr, für die Internetnutzung und alle weiteren THG-relevanten Sektoren. Heruntergebrochen werden kann noch viel tiefer, etwa auf Bundesland, einen Landkreis, eine einzelne Stadt, bis hinunter zum einzelnen, so dass nach dieser Taktik letztendlich niemand verantwortlich ist.

Noch einfacher ist es natürlich, die Wissenschaften insgesamt zu diskreditieren und ihnen unlautere Absichten zu unterstellen. In einer weit verbreiteten Variante ist dies die Strohpuppenargumentation, also das Aufstellen von Behauptungen, die zwar für viele plausibel klingen mögen, aber keiner Überprüfung standhalten. Publikumswirksam lässt sich aber dann entlang dieser „Strohpuppe“ argumentieren. In einer Linie dazu, allerdings in einer extremeren Spielart, stehen die Verschwörungstheorien, bei denen ein ganzes Netz von in den Raum gestellten Behauptungen flankiert wird durch eine übergeordnete falsche Erzählung, dass das Establishment, bestimmte Wirtschaftszweige, die Medien, der ganze Staat oder gar alle Geheimdienste und Regierungen dieser Welt sich dazu verabredet hätten, dies alles geheim zu halten.

Im vorliegenden Beitrag kann nicht in der notwendigen Tiefe auf die Thematik eingegangen werden; es sei aber darauf verwiesen, dass gerade für das Thema des anthropogenen Klimawandels hervorragende Anleitungen zur Verfügung stehen, um Falschbehauptungen zu erkennen. Exemplarisch genannt seien etwa die „Klimalounge“ des Klimawissenschaftlers Stefan Rahmstorf, das Klimafakten-Portal, das SkepticalScience-Portal (auch mit vielen ins Deutsche übersetzten Artikeln), das Debunking Handbook und der Wissenschaftliche Leitfaden zur Klimaskepsis 13 . Obwohl speziell ans Klimathema angepasst, lassen sich die dort aufgezeigten Täuschungsmuster auch auf viele andere Bereiche der Wissenschaftsfeindlichkeit übertragen. Dies gilt insbesondere auch für das neue Poster „PLURV – Grundkurs Desinformation“ (wobei PLURV steht für: Pseudoexperten, Logik-Fehler, Unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei, Verschwörungsmythen) 14 .

Möglichkeiten für den Einbau dieses insbesondere auch Medienkompetenz fördernden Themas in den Unterricht gibt es viele:

• Vorstellbar wären etwa ein spielerisches „Sich selbst den Spiegel-Vorhalten“ (vgl. Abb. 5), etwa mit folgenden Fragen: Welche Ausreden lasse ich mir immer so einfallen? Welche glaube ich auch selbst, warum eigentlich? Warum gefällt mir dies oder jenes, habe ich das selbst entschieden? Habe ich für dies alles eigene Beispiele auch aus dem Umweltbereich?

• Auch können „Richtig-Falsch“-Lösungen kritisch hinterfragt werden, denn häufig dienen sie der populistischen Zuspitzung und lassen andere Lösungsmöglichkeiten oder Lösungsportfolios im Sinne von Mischungen nicht zu.

• Besonders gut können obige Aspekte auch in visuelles Arbeiten (z.B. via Cartoons und Comics, s.u.), künstlerisches Arbeiten (etwa Theaterspiel) und insbesondere Design-Thinking-basierte Projekte eingebracht werden (siehe Abschnitte 3.2 und 3.3).

3.1.2 Analyse und Diskussion des Präventions- bzw. Zukunftskrisen-Paradox

Wie schon im Einleitungskapitel angeführt, wird das Präventionsparadox 15 in der SARSCoV-2-Krise wieder besonders virulent und zeigt auf, dass es auch in umgekehrter Weise, also als „Unsichtbare-Krisen-Paradox“ bzw. „Zukunftskrisen-Paradox“ gerade für Umweltkrisen eine spezielle Form von kognitiver Dissonanz darstellt. Vergleichbar zwischen beiden Spielarten, also Vorsorge- und Zukunftskrisen-Paradox, ist allerdings, dass sich die Aufmerksamkeit abwendet, je länger die vorhergesagte Krise nicht kommt bzw. nicht sichtbar oder anderweitig bemerkbar ist (siehe hierzu Hamann et al. 2020 16 ).

Mögliche Schulaktivitäten zum Zukunftskrisen-Paradox könnten umfassen:

• Erarbeitung einfacher augenfälliger Vergleiche zur Erklärung des Paradox (vgl. dazu Abschnitt 3.2.1). Als Anregung zwei Beispiele im Kontext der Corona-Krise: Bernhard Ulrich, Journalist bei DIE ZEIT; auf Twitter vom 7.5.2020: „ Also jetzt mal ohne jede Polemik: wenn eine Therapie zum Erfolg geführt hat, zu behaupten, der Erfolg beweise, dass die Therapie überflüssig war, ist doch ein bisschen grenzdebil, oder?“

Читать дальше