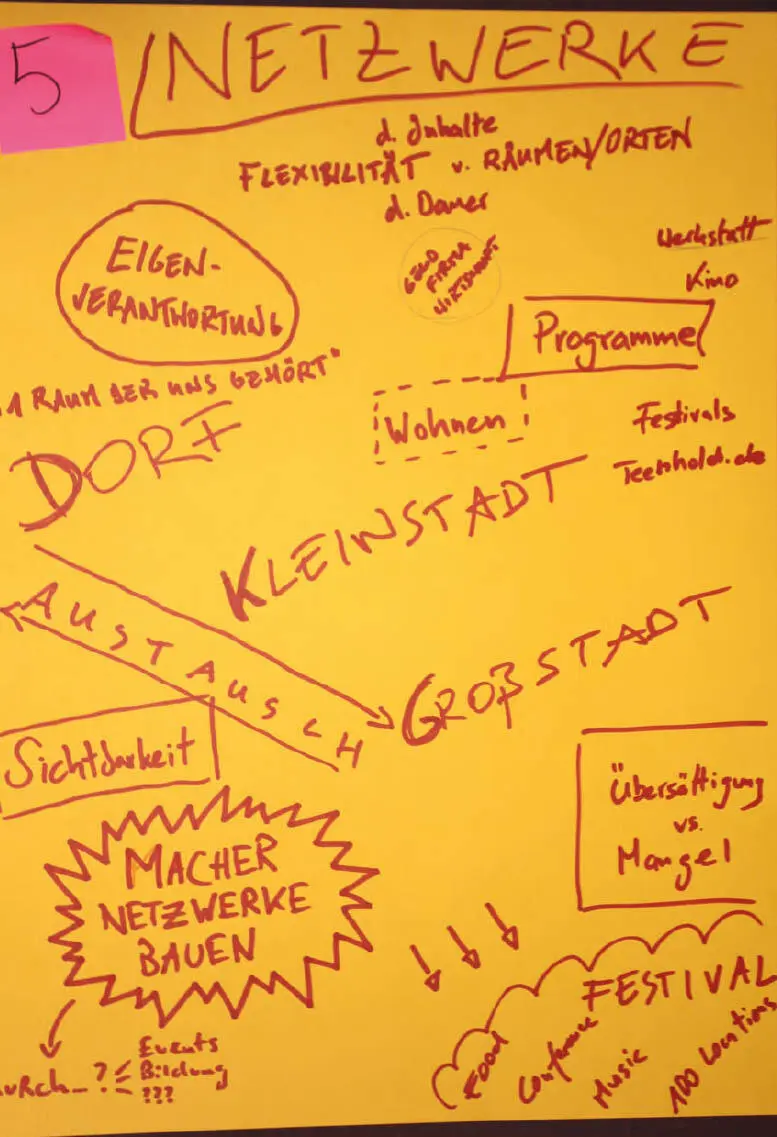

Der Inhalt und die Entstehung des Buches zeigen, was möglich ist, wenn sich engagierte Bürger*innen, Kulturschaffende, Alteingesessene und Zugezogene, Jugendliche und Expert*innen gemeinsam und mit Neugier für Kultur, für Perspektiven, Integration und Bildung in ihrer Heimat einsetzen. Insbesondere das hohe Engagement und der künstlerische Input von vielen jungen Geflüchteten bzw. Migrant*innen in der Dehnungsfuge und deren Netzwerken hat uns deutlich gezeigt, wie wertvoll es sein kann, wenn frische neue Ideen in Wechselwirkung mit Tradition und gewachsener Gemeinschaft treten. Wir denken dabei z.B. an einen DJ aus Damaskus, der so manche Dorfdisko rockte, einen syrischen Schriftsteller, der seinen ersten Roman in deutscher Sprache schrieb und an die vielen Jugendlichen, die noch nie Theater gespielt haben und auf einmal in ausverkauften Sälen auf der Bühne standen, das Publikum mitrissen und begeisterten. Wenn z.B. über 80 Menschen im Alter von 6 bis 85 ein halbes Jahr lang zusammen an einem Theaterprojekt zur Geschichte ihres Dorfes arbeiten wie in Bittkau, wenn Leerstand zu einem offenen Bürger*innentreff wird wie in der Kleinen Markthalle in Stendal, ein altes Schulgebäude zum Kunst- und Kreativhaus Old School in Havelberg wird, dann sind dies Zeichen für die Lebenslust der Menschen vor Ort, dann sind dies Perspektiven für neue künstlerische und kreative Freiräume in der Region, die einer Würdigung und Förderung bedürfen.

Auch die .lkj) Sachsen-Anhalt als Dach- und Fachverband für kulturelle Kinder- und Jugendbildung ist daher bemüht, die Zusammenarbeit mit Einheimischen, Zugezogenen, diversen gesellschaftlichen Akteur*innen und Kulturschaffenden fortzusetzen und zu verstärken sowie die Aktivitäten der Kunst- und Kulturszene insbesondere in ländlichen Räumen zu unterstützen. Wir möchten nach dem Projektende der Dehnungsfuge an dieser Stelle noch einmal herzlich danke sagen an all die engagierten Menschen in den Standorten, an die Kulturschaffenden im Ehrenamt und in der Freiberuflichkeit, an die großen und ganz kleinen Kulturbetriebe in der Region und an die Projektmitarbeiter*innen.

Der Inhalt und die Entstehung des Buches zeigen, was möglich ist, wenn sich engagierte Bürger*innen, Kulturschaffende, Alteingesessene und Zugezogene, Jugendliche und Expert*innen gemeinsam und mit Neugier für Kultur, für Perspektiven, Integration und Bildung in ihrer Heimat einsetzen .

Scheitern, besser scheitern… (und demütig bleiben)

David Lenard

Alles begann mit einer aus meiner damaligen Sicht gescheiterten Veranstaltung. Im Rahmen des damaligen Spielzeitthemas „Heimat“ hatte ich die Idee – wir als Leitungsteam wollten uns unserer neuen Heimat menschlich und künstlerisch nähern – in einer Abendveranstaltung Radio Stendal mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Ein relativ vernichtender Artikel in der Wirtschaftswoche ein Jahr vor unserem Antritt, der damalige Demografiebericht der Landesregierung und erste kurze Gespräche mit Jugendlichen hatten mich dazu bewogen, die Frage nach Zukunftsperspektiven in Stendal und der Altmark zu stellen.

Im ehemaligen Westen geboren und in nordischen Gefilden aufgewachsen, hatte ich diese Perle der Backsteingotik schnell ins Herz geschlossen und konnte diese innere Haltung überhaupt nicht nachvollziehen. Darüber hinaus war ich der festen Überzeugung, dass wenn wir uns zusammensetzen, wir zumindest eine Lösung oder einen Ansatz finden werden, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Erst mal ins Gespräch kommen, dann ergibt sich daraus vielleicht ein Projekt oder eine Gruppe. Mal schauen.

Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Im frisch renovierten Kaisersaal saßen am Abend drei Jugendliche. Ich hatte mit mindestens zwanzig Leuten gerechnet, also bei dem Thema.

Doch wir hatten ein gutes Gespräch und natürlich habe ich die große Idee, eine Radioreihe über die Probleme in Stendal zusammen mit Jugendlichen und Bürger*innen im Allgemeinen zu machen, dann sehr schnell begraben. Aus den Gesprächen aber lernte ich, dass Leerstand zu füllen mit pulsierendem Leben, wie es sich in den Medien und Großstädten abbildet, dass Aufstiegschancen für die drei Jugendlichen im Allgemeinen zu dem damaligen Zeitpunkt noch völlig unklar war, nicht sichtbar, umgeben von Widerständen. Auch damals habe ich dem schon widersprochen, wohlwissend, dass Diskussionen im ehemaligen Osten vielschichtiger sind, wobei ich auch viel Gutes gesehen und wahrgenommen habe. Stendal war und ist eine Stadt, in der es für alles ein Angebot und ein Netzwerk gibt. Das hat mich trotz der Größe und der leeren Straßen am Abend und in der Nacht damals schon fasziniert. Die Idee in mir keimte, mit Jugendlichen in Stendal etwas auf die Beine zu stellen.

Und das was du träumst Musst du machen, einfach machen All die besten, super Sachen Alles ist jetzt (Bosse)

Ich begann Förderprogramme zu wälzen und stieß auf ein Programm der Robert-Bosch-Stiftung, in dem es um Leerstand, Zukunftsperspektiven und Demografie ging. Wir bewarben uns mit der Idee, ein leer stehendes Haus in Stendal mit Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft zu füllen. Unser Antrag war oben mit dabei, wurde aber, nun kann man sagen glücklicherweise, nicht bewilligt. Trotzdem war ich ziemlich desillusioniert, aber so lernte ich durch Zufall Axel Schneider kennen, der die Grundidee, ein Projekt von und für Jugendliche in der Region zur Belebung von Leerstand umzusetzen, eigentlich erst auf solide Beine stellte. Ein zartes Pflänzchen war geboren.

Über den Titel war ich zunächst völlig irritiert. Ich hätte einen viel cooleren und griffigeren Titel gewählt, um das Projekt auch jung, hip und dynamisch zu vermarkten. Mittlerweile und einige negative, manch ernüchternde und viele positive Erfahrungen später, bin ich sehr froh, dass wir den Titel Dehnungsfuge gewählt haben, denn der Titel beschreibt sehr genau, was unsere eigentliche Aufgabe in den nächsten Jahren sein sollte: Zuhören, anpassen, scheitern, zuhören, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, zuhören, machen. Brücken bauen. Mit einer Dehnungsfuge. Es war die schönste Zeit…

Demokratie leben! Vom Modellprojekt in die Wirklichkeit

Axel Schneider

Am 1. Januar 2015 startete das neue Bundesprogramm Demokratie lebenl – Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit auf Initiative des BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend). Ein Vorgängerprogramm des gleichen Ministeriums namens Toleranz fördern – Kompetenz stärken wurde mit beachtlichen 30 Millionen Euro im ersten Projektjahr abgelöst. Das von der damaligen Ministerin Manuela Schwesig eingebrachte Programm umfasste drei Säulen: Etwa 70 % der Mittel flossen in sogenannte Partnerschaften für Demokratie, die sich mit konkreten Aktivitäten vor Ort für Vielfalt und Demokratie stark machen und von der Weiterbildung bis zur Opferberatung reichen. Säule Nummer zwei war die strukturelle Förderung von gut zwei Dutzend bundeszentralen Trägern mit überregionaler Bedeutung, und in die dritte Säule Modellprojekte flossen zunächst 6 Millionen Euro pro Jahr. Hier sollten in unterschiedlichen Bereichen innovative Projekte gefördert werden, die sich gegen „Angriffe auf Demokratie, Freiheit und Rechtstaatlichkeit sowie Ideologien der Ungleichwertigkeit“ richten. Als Problemstellungen wurden in der damaligen Ausschreibung genannt: „Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus, die Herausforderungen durch Islam- bzw. Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus, Ultranationalismus, Homophobie, gewaltbereiter Salafismus bzw. Dschihadismus, linke Militanz und andere Bereiche“ Die Projektdauer von fünf Jahren entsprach den Forderungen aus der Trägerlandschaft. „Ich möchte die Projekteritis beenden und mit unseren Programmpartnern eine Partnerschaft des Vertrauens auf Augenhöhe aufbauen. Die Organisationen, Vereine und Träger brauchen Vertrauen und PlanungsSicherheit“, betonte Manuela Schwesig, „das ist mit dem neuen Bundesprogramm Demokratie lebenl gewährleistet.“

Читать дальше