Una vez a la semana, cada domingo, nos daban dos chelines de nuestro sueldo —supongo que el dinero que nos mandaban de casa— para gastar en caramelos y chocolates, que eran deliciosos. Tú elegías los que querías comprar y abandonabas aquel mercadillo infantil de dulce con tu botín y salivando de felicidad ante el manjar que te esperaba. Y a las cinco de la tarde ya no te quedaba nada, te lo habías comido todo. Al domingo siguiente habías aprendido un poco la lección y empezabas a racionar los caramelos para que te duraran algo más; y así sucesivamente, hasta que conseguías estar toda la semana comiendo caramelos. Ese espíritu británico, tan racional, tan disciplinado…

Mi régimen era un tanto especial en Ladycross. Las vacaciones de verano y las de Semana Santa, cuando todos se habían ido con sus familias, yo las pasaba en el colegio. Tenía la oportunidad de inspeccionar en los armarios de mis compañeros. Puedo decir que conocía el alma de todos. ¿Nació entonces, tal vez, mi vena indiscreta? Como no había nada especial en qué ocupar el tiempo, me iba a cuidar la huerta y la granja, siguiendo los consejos que me daba el encargado, un antiguo capitán mutilado de la RAF que, cuando yo hacía bien las cosas, me enseñaba una foto de la Segunda Guerra Mundial, cada vez una diferente, y me relataba una historia de aviones, tanques, espías… Nunca me contó nada en que apareciera la muerte. Íbamos a recoger los huevos que ponían las gallinas o a sacar a pastar a los animales. Hice nuevos amigos entre los chicos del pueblo, y es posible que fuera también entonces cuando tuve mis primeros amoríos infantiles: hablo de un hada pelirroja con la que a veces he vuelto a soñar.

Todas las noches, miss Elsey, que seguía cuidando de mí, se sentaba en mi cama y me decía lo que íbamos a hacer a la mañana siguiente: plantar rábanos, escribir a mis padres, visitar una exposición canina, ir a una feria de ganado o lanzar una cometa al viento. Lo que fuera. Lo hacía para que nunca me durmiera estando triste, para que me acostase pensando en algo bueno. Y si había tormenta, venía con una sonrisa y me decía: «Vamos a ver quién cuenta más rayos y truenos». Así me quitaba el temor. Me hacía rezar el padrenuestro por la mañana. En España te obligaban a rezar por las noches para que te arrepintieses de las malas acciones del día; en Inglaterra te preparaban para que no las llevases a cabo. Dos mundos.

Y a menudo, desoyendo las recomendaciones de miss Elsey, salía de la zona protegida del colegio y corría en dirección a los acantilados. Las piernas colgando frente al mar, solo conmigo, sabía que era absolutamente libre.

Créanme cuando afirmo que Ladycross fue para mí el Paraíso.

Al volver desde Inglaterra a Madrid me expreso mejor en inglés que en español. «Bissho gruande con coula» es como designo al caballo que veo pastando en unos terrenos situados junto al aeropuerto —hoy la zona forma parte de la Alameda de Osuna— cuando mi padre, en el camino a casa, me demanda qué es tal animal. En el examen de Ingreso me preguntan el nombre del río que pasa por Londres y no diré «el Támesis», sino the River Thames , y finalmente, al pedirme que recite el padrenuestro — Our Father who Art in Heaven, Hallowed be Thy Name… —, lo haré en perfecto inglés. Obtengo sobresaliente, paso la prueba y el señor catedrático queda entusiasmado de que, por fin, un niño español hable otro idioma en la aciaga e interminable posguerra.

Llego a Santa María de los Rosales, un colegio que ocupa un conjunto de chalés en el barrio del Viso, al que asistiré como interno de lunes a viernes. Mis padres siempre me quisieron fuera de casa, igual que a mis hermanas, que, tras pasar unos meses en un centro católico de Tumbridge Wells, también en Inglaterra, estudiarán en el Sagrado Corazón de Poitiers y más adelante en Ginebra, cuando mi padre sea nombrado embajador de España ante la ONU europea. Tanto ellas como yo agradecemos la separación. Venimos de culturas dispares. La educación gala choca con la anglosajona.

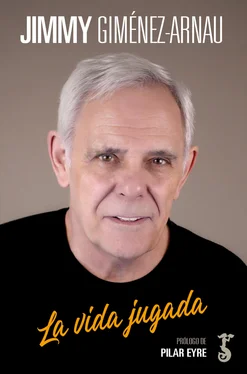

Los accionistas de los Rosales eran los ganadores de la guerra, y sus vástagos —hijos de aristócratas (Alba, Borbón, Infantado, Medinaceli…), millonarios (Aznar, Fierro, March…) y otros apellidos sonoros que darán mucho de sí (Alcocer, Carvajal, Domecq, Gasset, Escohotado, García-Valdecasas, Garrigues, López-Roberts, Marañón, Méndez, Milans del Bosch, Sáenz de Heredia, Tassara, Urquijo, Villalta, etc.)—, alumnos todos de aquel semillero de pedigree que cultivó chavales, entre los que me incluyo, con vocación de emular a través de sus andanzas a grandes forajidos del salvaje Oeste. Sin olvidar a un experto en sociedad, Carlos García-Calvo, que sustrajo de las etiquetas de mi ropa en Ladycross el «James» y con el sobrenombre de Jimmy me rebautizará para siempre.

Junto a mi nuevo centro de estudios había un solar inmenso, cerca del estadio Santiago Bernabéu. Allí, entre desmontes y descampados, quedábamos con los del colegio vecino, el Maravillas, que era de curas, para medirnos a pedrada limpia. Desde luego, si la idea de mis padres al internarme en Inglaterra, después del brutal conflicto con el filibustero malayo camuflado tras la careta de criado lila de mi abuela, fue eliminar mi inclinación a la barbarie, habrá que concluir que la maniobra no dio el resultado apetecido.

Entre mis asilvestrados compatriotas hallé muy buena gente; puedo decir que hice mejores amigos que en Inglaterra —que una cosa es la cortesía y llevarte bien con el prójimo, y otra distinta la complicidad de la amistad—. Ahora que no nos oyen, reconozco que los ingleses son un tanto enrevesados, para qué engañarse. ¿Qué esperar de unos muchachos que hacen innecesaria la vigilancia del profesor durante los exámenes porque ellos mismos se lo chivan si han visto copiar a un compañero?

De mis condiscípulos, sin duda más civilizado e ilustre que el resto de los alumnos de los Rosales, Alfonso de Borbón, «don Alfonsito», llamado «senequita» debido a sus saberes, según me cuenta su sobrino Dado Lecquio. El hermano de Juan Carlos I, un encanto de chaval, va un par de cursos por delante, es muy simpático y mil veces más listo que el futuro monarca, aunque me esté mal el decirlo.

No olvido tampoco, entre esos amigos fraternales de la niñez y la adolescencia, a Mauricio López-Roberts, con quien compartiré tiempo después autorías literarias y vicisitudes judiciales — Las malas compañías. Hipótesis íntimas del asesinato de los marqueses de Urquijo — y cuya áspera delicadeza me descubre, en el mismo día, que los Reyes Magos son los padres y que los niños no vienen de París aerotransportados por cigüeñas. A veces, los amigos de la infancia te hacen flipar si no te dan disgustos.

Otros recuerdos y amigos de los años posteriores… Rafa Medina, duque de Feria, que un día me arroja unas tijeras a la cabeza en un juego propio de un internado sin ley. Las tijeras rebotan, las recojo del suelo y las vuelvo a lanzar, con tan buen tino que se las clavo en la espalda. Solícito, asisto al lesionado, rocío su herida con alcohol de 90 —el de más alta graduación en la época— y le prendo fuego. Mi querido Villalta dará crédito, que así de locos éramos los buenos amigos. Cierto día Eduardo Aznar, heredero del naviero y el alumno más inteligente de los Rosales, con la venia de Escohotado, me invita a su fabulosa finca de Cabañeros y, de paso, me cose a perdigonadas. Pero como las amistades perduran, tiempo después, Borja Arteaga, hijo del duque del Infantado y marqués de Estepa, acogerá en Viñuelas, despidiendo su soltería, a Chus Obregón, hijo del vicepresidente del Atleti, a Cholo León Urquijo, que se casará con la hermana del anfitrión, y a mí. Nos presta las armaduras que hay en el castillo y, tras dar rienda suelta a la imaginación, nos convertimos en caballeros medievales que, en golfo torneo, festejan el acontecimiento entre llamas de antorcha que calientan el espectáculo.

Читать дальше