Eine gesunde, im hebräisch-biblischen Denken verankerte Theologie kennt diese Trennung nicht. Nach dem jüdisch-christlichen Menschenbild ist es unmöglich, ein geistlich reifer und zugleich ein emotional unreifer Mensch zu sein.

Wo liegt die Wurzel dieser Tendenz, die inneren, emotionalen Seiten unserer Persönlichkeit von der Beschäftigung mit dem geistlichen Wachstum abzuspalten?

Erste Anzeichen dieser Trennung finden wir in gewissen philosophischen Strömungen des alten Griechenlands und in vorchristlichen persischen Religionen. Es waren Philosophen wie Plato (427–347 v. Chr.), welche die Notwendigkeit betonten, dass der Geist des Menschen über seine Begierden herrscht. Dabei hilft dem Menschen seine Vernunft. Sie hilft ihm, das Gute und Richtige zu erkennen. Alles andere, was ebenfalls zum Menschen gehört, sein Körper, seine Emotionen und Empfindungen, sind dabei eher hinderlich. Sie sind die Urheber seiner Leidenschaften, die ihn in der Bemühung, das Gute zu erkennen und zu tun, nur hindern.

Solche und ähnlich geformte Weltanschauungen bzw. Menschenbilder hielten bald Einzug ins frühe Christentum. Die sogenannte christliche Gnosis, die im 2. Jahrhundert nach Christus ihre Blütezeit hatte, führte diese Gedanken weiter und festigte sie zu einer Lehre: Unser Körper und unsere seelischen Empfindungen hindern uns daran, geistlich vorwärtszukommen und Christus wahrhaft zu erkennen. Körperliche Bedürfnisse und seelische Regungen müssen darum überwunden, ja abgetötet werden, damit unser Geist Gott in Reinheit erkennen und ihm begegnen kann. Der bekannte Kirchenlehrer Origenes (185–254 n. Chr.) war zum Beispiel der Meinung, die Tatsache, dass wir einen Körper haben, sei eine Strafe für unseren Abfall von Gott.

Diese Entwicklung führte zur folgenschweren Überzeugung, dass vor allem das geistlich relevant ist, was mit unserem Erkennen, Wissen und Verstehen zu tun hat. Unsere Gefühle, Ängste, Motive, Schmerzen und Verletzungen hindern uns nur daran, Gott näherzukommen. Was wir in ihnen empfinden, ist Ausdruck unserer Gefallenheit und unserer Sünde. Darum müssen wir diese emotionale Seite unseres Lebens überwinden und unterdrücken. Solche Überzeugungen prägen bis heute den Glauben vieler Christinnen und Christen.

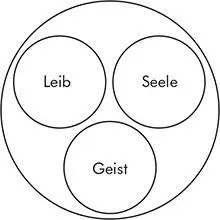

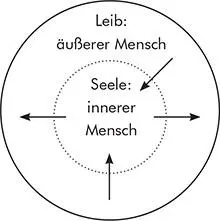

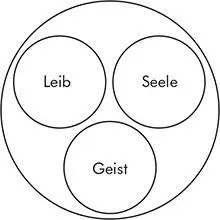

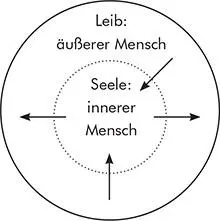

Die Abspaltung des Seelischen vom Spirituellen sieht man auch daran, dass im Christentum immer wieder behauptet wurde, der Mensch bestehe aus Geist, Seele und Leib. Bis heute halten viele an dieser Dreiteilung, der sogenannten »Trichotomie« des Menschen fest, obwohl sie auf mehreren kirchlichen Konzilen abgelehnt wurde. Mit Recht, denn das hebräische Menschenbild, welches die Grundlage des christlichen Menschenbildes bildet, kennt keine Dreiteilung des Menschen in Leib, Seele und Geist. Der Hebräer spricht vom inneren und vom äußeren Menschen; von Seele und Leib. 2Sie sind die zwei zueinandergehörende Seiten der einen Sache: unserer Persönlichkeit. Beide sind untrennbar aufeinander bezogen. Was den Leib betrifft, hat unmittelbare Auswirkungen auf die Seele und umgekehrt. Inneres und Äußeres gehören untrennbar zum Menschen, sie sind zwei Seiten seiner Existenz, die nie losgelöst voneinander zu denken sind.

Abb. 1: Hellenistisches Menschenbild: Dreiteilung der Person

Abb. 2: Hebräisches Menschenbild: der Mensch als Einheit aus Leib und Seele

Im hebräischen Menschenbild sind beide, der innere und der äußere Mensch, auf Gott bezogen. Als ganzer Mensch, mit Leib und Seele, sucht der Mensch nach Gott. Mit Leib und Seele begegnet er ihm. Leib und Seele werden von Gottes Wirken berührt und verändert. Es gibt im und am Menschen keine Abspaltung in einen geistlichen und ungeistlichen Bereich. Alles gehört zu unserem Sein, wie es Gott geplant und geschaffen hat. Das schließt unsere Empfindungen mit ein, unseren Körper, unseren Verstand, unser Herz, unser Unbewusstes, unsere Motive. Nichts davon gilt vor Gott weniger. Gott hat sie geschaffen. Sein erlösendes Handeln an uns Menschen greift in jeden Bereich des Menschen hinein. Keiner bleibt außen vor oder ist für unseren Glauben belanglos.

Mit Herz und Seele glauben

Es lohnt sich, in diesem Zusammenhang zwei hebräische Begriffe näher anzuschauen, mit denen der Hebräer das Innere des Menschen umschreibt.

Da ist einmal der Begriff »Seele« (näphäsch), den wir bereits mehrmals genannt haben. Wovon spricht der Jude, wenn er von der Seele spricht? Ich kenne Leute, die davor warnen, die Regungen der Seele ernst zu nehmen. Sie sehen seelische Empfindungen im Blick auf den Glauben als gefährlich an. Sie argumentieren, dass unsere Gottesbeziehung nicht von Gefühlen, sondern vom objektiven Wort Gottes bestimmt sein soll. Ein Jude käme niemals auf die Idee, seine Seele negativ zu bewerten.

Der Jude bezeichnet mit der Seele mehrere Dinge:

• Die Kehle und den Rachen, also die Organe der Nahrungsaufnahme. Damit wird der Mensch als ein bedürftiges, hungriges und durstiges Wesen bezeichnet. Nicht nur unser Körper, sondern auch unser Inneres möchte satt und erfüllt werden (z. B. in Jeremia 31,12b und 25).

• Die Atmung bzw. die Luftröhre. Der Mensch ist ein Wesen, das sich danach sehnt, Atem zu holen, aufzuatmen und sich zu erholen (z. B. in Jona 2,6).

• Das Verlangen, Begehren, Trachten und Sehnen des Menschen. Wir sind also Menschen mit Wünschen und tiefen Bedürfnissen (z. B. in Jeremia 22,27).

• Der Ort verschiedener innerer Gemütszustände und Empfindungen wie Mitgefühl, Hass, Klage, Liebe, Trauer, Freude, Geduld oder Ungeduld, Verletzlichkeit, Erregbarkeit. Wir sind Menschen mit Gefühlen. 3

Wenn es in Psalm 86,4 heißt: »Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele« (ELB), dann drückt der Beter damit aus, dass er all seine Gefühle vor Gott ausbreitet und vor ihm zur Sprache bringt. Keine Spur also von Verleugnung, Unterdrückung oder Abwertung seiner Seele.

Zur Umschreibung des inneren Menschen verwendet der Jude weiter das Wort »Herz« (leb). Mit Herz ist das Innere, Verborgene des Menschen gemeint.

Für den Hebräer umfasst das Herz die folgenden inneren Merkmale einer Person:

• Seine Gefühle; also seine ganze Sensibilität und Emotionalität. Dazu gehören seine Ängste, seine Freuden, seine Aufregung, sein Kummer, sein Temperament, seine Schwäche, seine Niedergeschlagenheit usw. Hier greifen die Bedeutungen von Herz und Seele ineinander (etwa in Psalm 25,17; 1. Samuel 2,1 oder in Psalm 104,15).

• Sein Verlangen und Begehren, und zwar in besonderer Weise das verborgene Verlangen des Menschen: heimliche Wünsche, das sexuelle Verlangen, heimliche Vorstellungen usw. (z. B. in Psalm 21,3 und Sprüche 6,25).

• Die Vernunft und damit alle rationalen und intellektuellen Fähigkeiten: Einsicht, Erkenntnis, Wissen, Erinnerungen, Gedächtnis, Verstand usw. Hier wird deutlich, dass ein Herzensglaube niemals ein kopfloser Glaube ist (etwa in 5. Mose 29,3).

• Den Willen, also die Fähigkeit zu planen, zu entscheiden und zu gehorchen. 4

Herz und Seele mit all ihren verschiedenen Ausprägungen machen also den inneren Menschen gemäß der Bibel aus. Gott hat uns mit diesen Regungen und Gefühlen gewollt und geschaffen. Sie sind sein Geschenk an uns. Sie sind nicht einfach schlecht und ein Hindernis für unsere Beziehung zu Gott. Was uns von Gott trennt, ist die Sünde, die sich in unserem Inneren einnistet, nicht unsere Seele oder unser Herz an sich. Wenn Gott unsere Sünde vergibt und uns davon frei macht, werden wir zu seelischen Menschen im besten Sinne. Dann kommen Seele und Herz zur vollen Entfaltung und werden zu Orten, in denen wir Gott auf einer tiefen Ebene empfangen, erfahren, fühlen und erfassen können.

Читать дальше