Man kann das Zitat von Franz Beckenbauer allerdings auch umdrehen. Alles, was Gerd Müller geworden ist, verdankt er auch dem FC Bayern. Nach der Karriere war der einstige Superstar gestrauchelt, wusste nichts mit sich und seinem Leben anzufangen und begann zu trinken. Aber auch in solchen Situationen zeigt sich der FC Bayern nicht nur als großer Klub, sondern fast schon als Familie. Vor allem Beckenbauer und Hoeneß kümmerten sich nun um ihren Freund und Ex-Kollegen, organisierten eine Entziehungskur und boten Müller danach einen Posten in der Jugendabteilung des Klubs an. Müller kam wieder auf die Beine und sagte später dankbar: »Wenn ich damals keinen Job bekommen hätte, wäre die ganze Scheiße wieder von vorne losgegangen. Allein hätte ich das nicht geschafft.«

Dass der FC Bayern Gerd Müller in dessen schwerster Lebenskrise auffing, ist nur ein Beispiel von vielen, die deutlich machen, dass das Unternehmen Bayern trotz seiner Millionenumsätze auch ein Sportverein mit menschlichem Antlitz geblieben ist. Das Credo »Mia san mia« beschreibt einerseits das Selbstbewusstsein des Welt-Klubs, aber es drückt gleichzeitig die Heimatverbundenheit aus – und belegt, dass es sie wirklich gibt, die viel zitierte Bayern-Familie.

Der »Bomber der Nation« in typischer Schusshaltung. Hier erzielt der junge Gerd Müller gegen den 1. FC Kaiserslautern eines von fünf Bayern-Toren – beim Heimspiel der Saison 1966/67, noch im alten Münchner Stadion an der Grünwalder Straße.

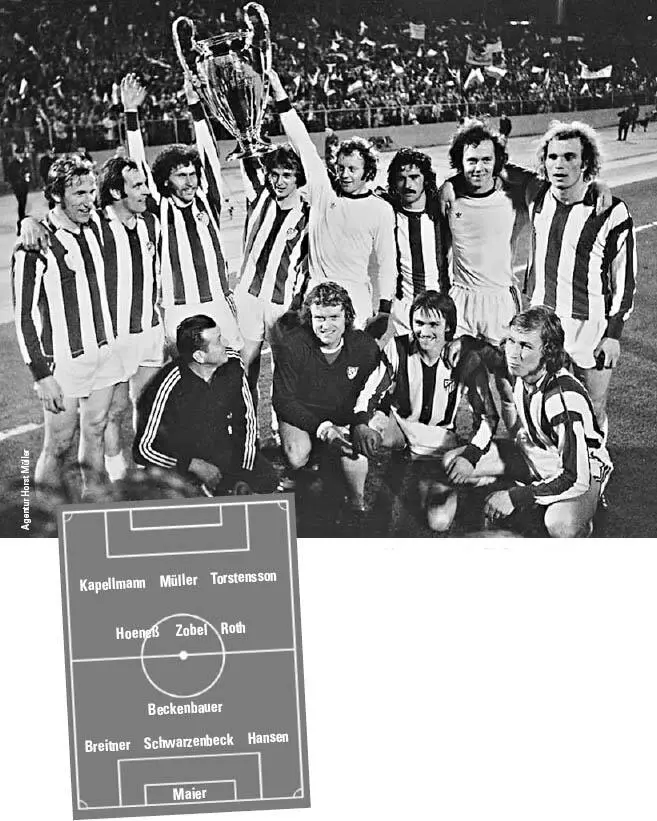

Auf dem Höhepunkt des Müller’schen Schaffens in den frühen siebziger Jahren war der Verein in der Bundesliga Alleinunterhalter, in Europa aber noch keine große Nummer. Also gab Präsident Wilhelm Neudecker neue Ziele aus. Der Cup der Landesmeister würde noch fehlen in der Titelsammlung, erklärte der Bayern-Boss. Und die Mannschaft ließ sich nicht zweimal bitten. Neben dem Gewinn der dritten Deutschen Meisterschaft in Folge – diesmal allerdings nur mit einem Zähler Vorsprung vor Borussia Mönchengladbach – erklomm das Starensemble von der Isar in der Saison 1973/74 den europäischen Fußballthron.

Der Gewinn des Europapokals 1974 ist unmittelbar mit einem Namen verbunden, der ansonsten so oft vergessen wird, wenn man die Stars der Bayern aufzählt – nämlich mit Georg »Katsche« Schwarzenbeck, seines Zeichens kompromissloser Vorstopper, den eine englische Zeitung einmal als »halb Mensch, halb Stier« beschrieben hat. Der FC Bayern München dominierte das Finale gegen Atlético Madrid, die Führung in der Verlängerung erzielten jedoch die Spanier. Der Schiedsrichter hatte die Pfeife bereits im Mund und wollte abpfeifen, als Schwarzenbeck in der 120. Minute nach vorn stiefelte und aus rund 30 Metern abzog. Franz Beckenbauer soll ihm zugerufen haben: »Schieß einfach«, und der treue »Katsche« tat meist, was sein Kapitän ihm sagte, schoss also und traf. Später sagte der Urbayer einmal zu seinem Tor: »Do hätt’ net amoi da Pelé zielen kenna« (auf Hochdeutsch: »Da hätte nicht einmal der Pelé zielen können«). Der Schriftsteller Wolf Wondratschek widmete Schwarzenbeck sogar ein Gedicht, in dem es heißt: »Merkwürdig, dass so einer, eckig wie eine leer gegessene Pralinenschachtel, etwas trifft, das rund ist.«

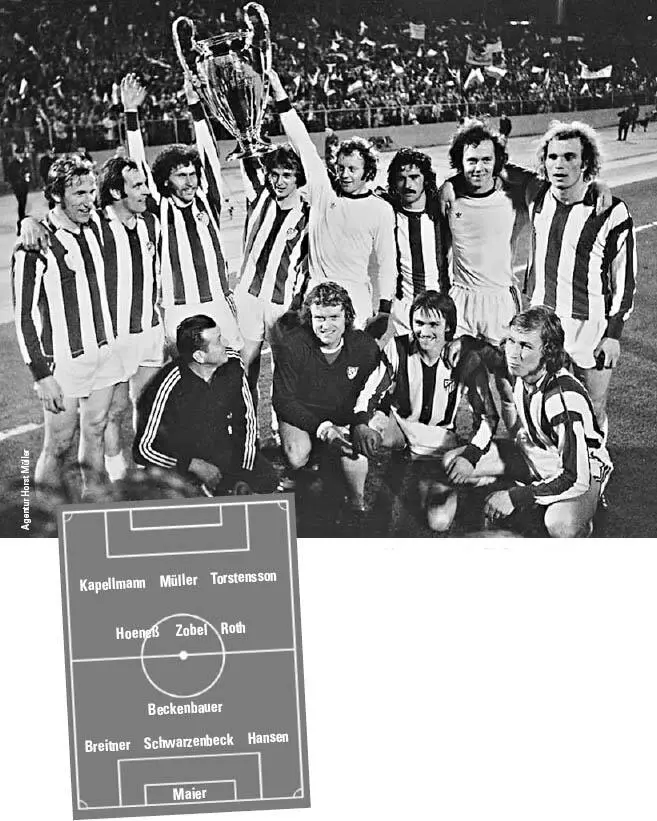

Zum ersten Mal gewinnt der FC Bayern 1974 den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League. Es jubeln: (hinten von links) Schwarzenbeck, Roth, Breitner, Zobel, Hansen, Müller, Beckenbauer, Hoeneß. Vorn: Maier, Kapellmann, Torstensson. In den folgenden beiden Jahren wird der Cup zweimal verteidigt.

In dem damals noch üblichen Wiederholungsspiel beschränkte sich der »Adjutant« des Kaisers« auf seine ureigenste Aufgabe, das Verteidigen. Seine Kollegen, angeführt von einem überragenden Uli Hoeneß, zauberten die Spanier auseinander und gewannen mit 4:0. In der Saison 1974/75 lief es dann für den Europapokalsieger in der Liga alles andere als rund, zwischenzeitlich schwebten die Münchner sogar in Abstiegsgefahr. Ihr erstes Spiel hatten sie mit 0:6 bei den Offenbacher Kickers verloren. In der Winter-pause suchte Lattek das Gespräch mit dem Präsidenten. »Herr Neudecker, wir müssen etwas ändern«, soll Lattek zu Neudecker gesagt haben, worauf der sofort einstieg und sagte: »Sie haben Recht. Sie sind gefeuert.«

Cognac gegen die Nervosität

Lattek wurde durch Dettmar Cramer ersetzt, für die Mannschaft so etwas wie ein Kulturschock. Denn der neue Mann war ein ausgesprochener Gentleman. Ein Stratege, der sich nicht nur praktische Gedanken über den Fußball machte, sondern fast schon philosophisch über dieses Spiel zu referieren wusste. Ich habe Anfang der neunziger Jahre selbst einmal in einem langen Gespräch anlässlich eines Porträts, das ich für unser geliebtes TV-Hintergrund-Magazin »Sport unter der Lupe« vom sogenannten Fußball-Professor anfertigte, eine persönliche »Vorlesung« in Sachen Entwicklung des Fußballs erhalten. Ein immens anregendes und interessantes Gespräch mit einem Mann, der sich kluge Gedanken über diesen Sport und das soziale Gefüge darum herum machte. Eine seiner Thesen ist mir bis heute haften geblieben, auch weil sie genau so eingetreten ist. »Sie werden sehen«, hatte Cramer mir gesagt, »heute sucht alle Welt Stürmer, und ein Verteidiger ist nichts wert. Aber in ein paar Jahren wird es wieder eine Weiterentwicklung und Gegenbewegung geben. Dann werden Verteidiger hoch im Kurs stehen, die taktisch so geschult sind, dass sie defensiv hervorragend funktionieren und doch zusätzlich die Offensive initiieren.« Ich frage mich heute, ob er damals schon die »revolutionäre« Viererkette im Kopf hatte? Man kann sich vorstellen, dass das seinerzeit viele gar nicht hören wollten. Aber so ist das mit der Wahrheit ja ganz oft. Cramer landete jedenfalls mit der Mannschaft wenigstens noch auf Platz zehn der Bundesliga, was Sepp Maier wie gewohnt mit dem ihm eigenen Humor nahm: »Wir verlieren halt öfter, damit uns die anderen wieder lieber haben.«

Grund zum Lachen hatten die Bayern dennoch am Ende der Saison – trotz Platz zehn in der Liga, der zweitschlechtesten Platzierung aller Zeiten. Denn im Pariser Stadion Parc des Princes verteidigten sie ihren Europapokaltitel durch ein allerdings glückliches 2:0 nach Toren von »Bulle« Roth und Gerd Müller gegen Leeds United.

Mit kaum verändertem Kader schaffte es der »Fußball-Professor«, sein Team auf Platz drei in der Bundesligasaison 1975/76 zu führen und zum dritten Mal in Folge ins Finale im Cup der Landesmeister. Einer der Neuen im Team war der junge Stürmer Karl-Heinz Rummenigge, der ausnahmsweise nicht aus Bayern, sondern aus dem westfälischen Lippstadt stammte. Rummenigge war vor dem Endspiel gegen den AS St. Etienne in Glasgow so nervös, dass ihm Cramer einen Cognac genehmigte. Rummenigge trank gleich deren zwei und machte ein Superspiel. Während der Youngster Lob von allen Seiten bekam, mäkelte die Presse am Rest der Mannschaft nach deren glanzlosem 1:0-Erfolg herum. Beckenbauer, so schrieb die »Times«, sei »über den Rasen gewandert wie ein Bouevardflanierer, der auf seinen Morgenaperitif wartet«. Andere Zeitungen behaupteten gar, die Bayern hätten sich den Titel »wie ein Dieb geangelt«, und nannten die Münchner »Fußballparasiten«.

Die Münchner ließ das kalt. Sie wähnten sich noch längst nicht am Ende ihrer Erfolgsserie, und Präsident Neudecker fürchtete gar, die Mannschaft werde »sich zu Tode siegen«. Aber dieses Mal irrten sie sich gewaltig. Die Bayern gewannen 1976 nach einem 2:0-Erfolg über Belo Horizonte zwar noch als erste deutsche Mannschaft den Weltpokal, doch auf den wichtigsten Titel in Europa mussten sie nach dem Triumph von Glasgow 25 Jahre warten – eine Ewigkeit.

Читать дальше