Der Niedergang des „Vereinsfanatismus“

Keine der zahlreich nachfolgenden Fankulturen war ähnlich renitent gegenüber geschichtlichen Entwicklungen wie der Lokalpatriotismus aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der „Vereinsfanatismus“ überlebte nicht nur die Wirtschaftskrisen der Weimarer Republik sowie die nationalsozialistische Gleichschaltung, sondern ebenso den Epochenbruch des Jahres 1945. In München beispielsweise datiert die letzte Ausschreitung vor Kriegsende vom April jenes Jahres, während der erste Tumult nach dem Waffenstillstand bereits wenige Monate nach dem Einmarsch der US-Truppen zu verzeichnen war. Im Rhein-Main-Gebiet, dessen Fußball zunehmend vom Gegensatz zwischen den Kickers aus Offenbach und der Eintracht aus Frankfurt dominiert wurde, kam es seit der zweiten Hälfte der 1940er Jahre gar zu regelrechten Schlachten in und vor den Stadien. Und auch in anderen traditionellen Fußballhochburgen – erwähnt seien Nürnberg-Fürth, Mannheim und Karlsruhe – ging es weiterhin munter zur Sache.

Selbst die Einführung der Gau- beziehungsweise der Oberligen führte nicht zu einem Niedergang des Vereinsfanatismus. Sah es unmittelbar nach den beiden Meisterschaftsreformen noch so aus, als seien den lokalen Fußballkulturen jahrzehntelang vertraute Feindbilder abhanden gekommen, so erwies sich in der Realität die Fangewalt durchaus als anpassungsfähig. Die inner -städtischen Gegensätze wurden lediglich um inter -städtische ergänzt. Mannheimer Anhänger fanden neue Rivalen in den Klubs aus Karlsruhe, Fans der Münchner Löwen erkannten, dass nicht nur die „Bayern“, sondern auch die „Clubberer“ stets für eine Prügelei gut sind, während die klassischen Feinde des Club-Anhangs, die „Fürther“, nun für ihr Auftreten in badischen Städten „Berühmtheit“ erlangten – so etwa im Frühsommer 1948, als es beim Spiel der Oberliga Süd VfB Karlsruhe-Mühlburg gegen SpVgg. Fürth zu einer der schwersten Ausschreitungen der 1940er Jahre kam.

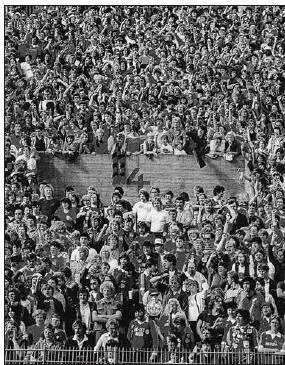

Letztlich waren es langfristige geschichtliche Entwicklungen, die zum Verschwinden der frühen Fankulturen im deutschen Fußball führten. Woran sich sowohl der Deutsche Fußballbund und die NS-Diktatur als auch die Besatzungsbehörden vergeblich abarbeiteten, das geschah zu Beginn der 1960er Jahre fast unbemerkt von der Öffentlichkeit. Mit dem Wirtschaftswunder war die bundesrepublikanische Gesellschaft in Bewegung geraten. Die Bindung an das Stadtteil-Milieu – und damit an den lokalen Klub – verlor für viele Zeitgenossen gegenüber dem beruflichen Erfolg an Bedeutung. Die Gesellschaft wurde mobil. Das Leben spielte sich nicht mehr von der Geburt bis zum Tod in den engen Grenzen eines Stadtviertels ab. Die Vereinszugehörigkeit wurde zwar noch mit in die Wiege gelegt, mit dem Abwandern aus dem angestammten Lebensraum verlor der Fußballklub jedoch an symbolischer Bedeutung. Es dauerte nicht lange, bis die Folgen dieser Entwicklung für jedermann sichtbar waren: Als im Sommer 1963 die erste Bundesligasaison angepfiffen wurde, war es auf den Stehtribünen so ruhig wie nie zuvor. Und diejenigen schließlich, die in den 1970ern erneut die Gewalt in die Stadien trugen, hatten mit den alten „Vereinsfanatikern“ nicht mehr das Geringste gemein – nicht einmal das Aussehen.

Quellen und Literatur

Bauer, Thomas: Frankfurt am Ball. Eintracht und FSV – 100 Jahre Fußballgeschichte, Bühl 1999.

Der Kicker. Illustrierte Fußball-Wochenschrift, Jg. 1-25 (1920-1944).

Deutscher Fußball-Sport, Jg. 2 (1934).

Fuge, Jens: Ein Jahrhundert Leipziger Fußball. Die Jahre 1893 bis 1945, Leipzig 1996.

100 Jahre Kickers Offenbach. Ein Verein zum Leben, o. O. 2001.

Neumann, Herbert: Eintracht Frankfurt. Die Geschichte eines berühmten Sportvereins, Düsseldorf 1974.

Oswald, Rudolf: „Bieber-Eck“ und „Essig-Haas-Seite“: Fußball als Kampf um die Beherrschung lokaler Räume im Deutschland der Zwischenkriegszeit, in: Werkstattgeschichte 14 (2006), S. 67-75.

Oswald, Rudolf: „Fußball-Volksgemeinschaft“: Ideologie, Politik und Fanatismus im deutschen Fußball 1919-1964, Frankfurt a.M, New York 2008.

Oswald, Rudolf: Gewalt und Fanatismus im Karlsruher Fußball der 1920er bis 1950er Jahre, in: Blick in die Geschichte. Karlsruher stadthistorische Beiträge, 19. Juni 2009 (Nr. 83).

Pyta, Wolfram (Hg.): Der lange Weg zur Bundesliga. Zum Siegeszug des Fußballs in Deutschland, Münster 2004.

Querengässer, Klaus: 100 Jahre Fußball in Dresden, Kassel 1995.

Sachse, Horst: Fußball in und um Leipzig. Von den Anfängen bis 1945, Leipzig 2000.

Zeilinger, Gerhard: Die Fußball-Hochburg Mannheim 1920-1945, Buchen-Walldürn 1994.

Teil 3

…………….

Die Fanlandschaft seit den 1960er Jahren

40 Jahre für den Club

Martin Thein interviewt den Kultfan Heino Hassler

Heino, wie alt warst du eigentlich, als du damals das erste Mal mit Fußballfans in Berührung kamst?

Tja, lange ist es her (lacht). Es war so 1968/69, als ich damals im Alter von 13 Jahren die richtig harten Jungs der FCN-Fans kennengelernt habe. Es war der Beginn der sogenannten Kuttenszene. Also jeder Fußballfan, der sich als Fan irgendeines Vereins darstellen wollte, hat damals eine Kutte getragen. Die „Kutte“ war im Prinzip eine Jeansjacke, bei der man die Ärmel abgeschnitten hatte. Meistens dann noch ausgefranst und irgendwelche Embleme von seinem Verein draufgenäht hat.

War das ein bestimmter Typus von Fan? Welche gesellschaftlichen Gruppen haben sich bei den Kutten eingefunden?

Ich muss vorwegnehmen, dass der Fußballfan der damaligen Zeit bestimmt nicht der gesellschaftlichen Oberschicht angehörte. Teilweise war es verpönt, sich als Fußballfan zu outen.

Nun zu deiner Frage: Im Prinzip zog es primär eher den handwerklichen oder eher „einfach strukturierten“ jungen Mann in die Kurve. Eben jene jungen Männer, die ihren Verein mit Gesängen und Liedern lautstark unterstützt haben. Oft auch sehr stark alkoholisiert. Ich kann mich an Spiele erinnern, bei denen mehr Fans volltrunken vor dem Stadion oder auch im Stadion (damals kam ja jeder in jedem Zustand rein) lagen und geschlafen haben, statt das Spiel zu verfolgen.

Heute werden die übrig geblieben Kuttenfans ja eher belächelt! Man nimmt sie als Wesen aus einer anderen Zeit wahr …

Ja, heute! Damals waren die Kutten in der Fanszene sehr angesehen, richtige Typen und Granaten (lacht). Man wusste, das war eine Einheit, die gehören zusammen. Den Begriff „Fanklub“ gab es noch nicht. Die Kutten haben sich meistens in einem Lokal getroffen und sind von dort aus gemeinsam zum Stadion gegangen. Da wusste jeder, dass Vorsicht geboten war. Immer war mächtig Alkohol im Spiel, eine Grundaggression war natürlich auch da. Die waren auch gegenüber den eigenen Leuten nicht unbedingt immer ganz zahm und zimperlich. Aber wenn sie die gegnerischen Fans trafen, dann herrschte natürlich Ausnahmezustand, die körperliche Auseinandersetzung war schon vorprogrammiert. Ganz im Gegensatz zu den heutigen Kutten.

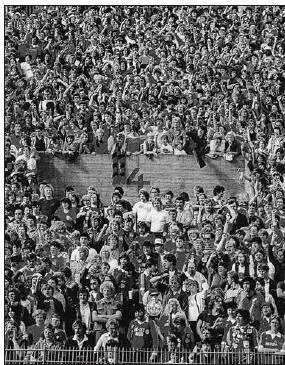

Städtisches Stadion Nürnberg, der Block 4.

Bist du in dieser Zeit auch Angehöriger des berühmt-berüchtigten Nürnberger Szene-Fanklubs „Seerose“ geworden?

Ja, in der Seerose fing alles an. Ich gehöre dem Fanklub noch heute an!

Waren die Mitglieder der Seerose eher Kuttenfans?

Читать дальше