14

14

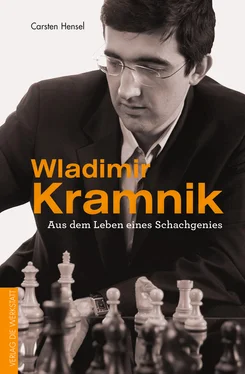

Trotz bescheidener Performance bei der Schacholympiade bekam Kramnik 1997 erneut ein großes Lob von Kasparow. Er sei sein stärkster Widersacher, wenn man Talent als Maßstab anlege. Die Ansprüche an den jungen Russen stiegen nun Jahr für Jahr, parallel zu seinen Erfolgen. Auf die Frage im spanischen Linares, woran es liege, dass er nicht den letzten Schritt machen könne, antwortete er: »Manchmal spiele ich sicher, manchmal aktiv und offen. Wenn ich verstehen würde, welchen Schritt ich noch zu machen hätte, könnte ich daran arbeiten und trainieren. Dann würde ich ein Turnier wie Linares auch einmal gewinnen. Ich glaube, dass ich aufgrund meines Spiels den ersten Platz schon verdient gehabt hätte, und bin jetzt einfach nur enttäuscht.«

Aus solchen Aussagen geht klar hervor, dass Kramnik die Dinge damals noch aus rein schachlicher Sicht beurteilte. Er klang ambitioniert, war aber offenbar noch nicht so weit, seine Gewohnheiten konsequent in den Dienst des Erfolges zu stellen. Seine körperliche Verfassung war für einen 22-Jährigen desolat und seine Einstellung zum Turnierschach einfach nicht professionell genug. »Ich habe ihm zwischen 1995 und 1997 immer wieder gesagt, dass er so niemals Weltmeister werden würde«, erinnert sich Josef Resch. Kramniks Antwort sei stets die gleiche geblieben: »Das ist nicht mein Ziel!«

Nach meinem Dafürhalten und so wie ich Wladimir aus dieser Zeit in Erinnerung habe, war er wirklich nicht sehr an diesem Titel interessiert. Mal abgesehen von mangelnden Ambitionen spürte Kramnik außerdem wohl, dass der Weltmeistertitel nicht nur Ruhm, Ehre und Geld bedeutete, sondern auch Verantwortung und harte Arbeit. Laut Resch, der sich sehr über diese Einstellung ärgerte, änderten sich die Dinge dennoch in kleinen Schritten: »Er fing langsam an, diese Schmarotzer aus seiner Wohnung zu quartieren. Auch fragte er mich um Rat, wie er seine finanziellen Dinge regeln soll.«

Aber selbst mit gebremstem Schaum war Kramnik ein Riese: Von 1997 bis 1999 war er immer auf Platz zwei oder drei der Weltrangliste zu finden. 1997 gewann er Dos Hermanas, Tilburg und das sehr stark besetzte 25. Dortmunder Jubiläumsturnier. Es war sein dritter Erfolg hintereinander in Dortmund. Für 99 Prozent der Großmeister war er bereits ein unüberwindliches Hindernis. Auf die Frage, warum er gerade in Dortmund so erfolgreich sei, antwortete Kramnik: »In Dortmund sind wir Teilnehmer in einer ruhigen Atmosphäre, alles ist ziemlich entspannt. Ich fühle mich einfach wohl, und das hilft mir.«

1998 siegte er das erste und einzige Mal in Wijk aan Zee. Das holländische Spitzenturnier lag Wladimir nie so recht. Wir haben oft darüber geredet, warum das so war, und sind zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Irgendwie passte es in Wijk nur selten so richtig zusammen, bis auf 1998. In Dortmund dagegen heimste Wladimir den Turniersieg zum vierten Mal in Folge ein. Dieser Rekord lässt sich nur noch mit Kasparows Siegesserie in Linares von 1999 bis 2002 vergleichen. Kramnik gewann das hochdotierte Blind- und Schnellschachturnier in Monaco, was ihm bis 2007 noch weitere vier Male gelingen sollte. Im Januar 1998 war er wieder die Nummer zwei in der Welt.

15

15

Erneut folgte – wie schon vier Jahre zuvor in seinen Duellen gegen Kamsky und Gelfand – ein schwerer Rückschlag. Wladimir spielte ein außerordentlich wichtiges Match gegen Alexei Schirow, den gebürtigen Letten unter spanischer Flagge. Es war ein Ausscheidungskampf um die Weltmeisterschaft, und wieder war Wladimir der Favorit. Der Sieger sollte gegen Garri Kasparow um den Titel antreten. Kramnik verlor den bis dato wichtigsten Wettkampf seiner Karriere im spanischen Cazorla sang und klanglos mit 3,5:5,5.

Einige Rückschlüsse zur Begründung mag man aus den Schilderungen dieses Kapitels und Kramniks persönlicher Entwicklung in den 1990er Jahren ziehen. Ich habe eine relativ einfache Erklärung: Wenn du auf dem allerhöchsten Niveau – da, wo Nuancen entscheiden – nicht erfolgreich bist, gibt es nur zwei mögliche Gründe. Entweder dein Gegner war einfach besser, oder es mangelt dir an der Bereitschaft, alles für den Sieg zu tun. Ich bin überzeugt, dass Kramnik 1998 in seinem tiefsten Innern weder mental noch physisch auf das höchste Ziel fokussiert war.

1999 belegte Wladimir den zweiten Platz in Wijk aan Zee. Auch in Dos Hermanas und in Dortmund, wo er sich dem 19-jährigen Peter Lékó beugen musste, reichte es nur zu Platz zwei. So ganz schien Kramnik die Niederlage gegen Schirow noch nicht verdaut zu haben. Bei dem Roulette in Las Vegas um die sogenannte WM der FIDE schied er im Viertelfinale gegen den Engländer Michael Adams aus.

Es gab 1999 kaum richtige Erfolgserlebnisse, wenn man die Titelverteidigung im Schnell- und Blindschach in Monaco ausnimmt. In einem Blitzschachwettkampf gegen Kasparow in Moskau sorgte Kramnik immerhin mit einem leistungsgerechten 12:12 zum Ausklang des Jahrtausends für einen versöhnlichen Abschluss. Kramnik war nun 24 Jahre alt. Am 1. Januar 2000 wurde er auf Platz drei der Weltrangliste geführt.

Die Schachwelt stagnierte. Die Spaltung zwischen der FIDE und Kasparow schien unüberbrückbar, obwohl der Weltmeister seit mehr als vier Jahren seinen Titel nicht mehr verteidigt hatte. Die Kronprinzen Anand und Kramnik schienen keine große Gefahr für Kasparow zu sein. Anand konnte gegen Kasparow nichts ausrichten, Kramnik wollte auf irgendeine Art nicht. Alles hatte sich nach dem Motto »leben und leben lassen« eingerichtet.

Wie auch Josef Resch habe ich bei verschiedenen Anlässen immer wieder versucht, mit Wladimir darüber zu diskutieren, dass einige Änderungen nötig seien. Josef und ich waren uns einig: »Wenn du so weitermachst, wirst du es eines Tages bedauern. Spätestens dann, wenn du Kinder in diese Welt gesetzt hast und dich fragen musst, warum du dein einzigartiges Potenzial nicht wirklich ausgeschöpft hast.« Kramnik verstand zwar, dass wir es gut mit ihm meinten. Aber in Wirklichkeit interessierte ihn das nicht besonders.

Irgendwann jedoch zum Ende der 1990er Jahre spürte er, dass ihm dieser Lebenswandel auf Dauer gesundheitlich schaden würde. Noch war er nicht zu großen Veränderungen bereit, aber er begann darüber nachzudenken. Und es lag etwas Großes in der Luft. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort: »Gelegenheit macht Diebe.« Viel Weisheit steckt darin. Die Gelegenheit kam unerwartet, aber sie kam. In nur einem Jahr würde sich die Schachwelt komplett verändert haben und Wladimir ebenso.

In Russland ging das Jahrtausend am 31. Dezember 1999 mit der Ernennung von Wladimir Putin zum Präsidenten zu Ende. Der von Demenz geplagte und schwer alkoholkranke Boris Jelzin war zurückgetreten. Die Verhältnisse in Russland waren stabiler geworden, und die Ost-West-Entspannung machte große Fortschritte.

KASPAROW, GARRI – KRAMNIK, WLADIMIR

Dos Hermanas/Spanien 27.5.1996, Bedenkzeit: klassisch

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 e6 5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 Lb7 9. 0-0 a6 10. e4 c5 11. d5 c4 12. Lc2 Dc7 13. Sd4 Sc5 14. b4 cxb3 15. axb3 b4 16. Sa4 Scxe4 17. Lxe4N Sxe4 18. dxe6 Ld6 19. exf7+ Dxf7 20. f3 Dh5 21. g3 21…0-0! 22. fxe4 Dh3 23. Sf3? Lxg3 24. Sc5? Txf3! 25. Txf3 25…Dxh2+ 26. Kf1 Lc6! 27. Lg5 Lb5+ 28. Sd3 Te8!–+ 29. Ta2 Dh1+ 30. Ke2 Txe4+ 31. Kd2 Dg2+ 32. Kc1 Dxa2 33. Txg3 Da1+ 34. Kc2 Dc3+ 35. Kb1 Td4 0:1

Wladimir Kramnik:

»Diese Partie und auch das Turnier sind in mehrfacher Hinsicht denkwürdig. Garri und ich spielten viele Male gegeneinander. Diese Partie war die einzige mit klassischer Bedenkzeit, die einer von uns mit Schwarz gewinnen konnte. Das Turnier war hochkarätig besetzt und eines der stärksten seiner Zeit. Fast alle Topspieler waren am Start. Als Erster der Weltrangliste galt ich als Mitfavorit, fand aber zunächst gar nicht zu meinem Spiel.

Читать дальше

14

14