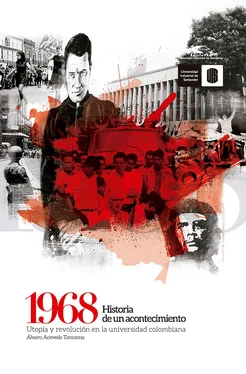

Brasil: entre el desconocimiento y la cercanía

La distancia que tiene la historiografía nacional respecto de Brasil se ha venido superando en los últimos años. Sin embargo, para el caso del movimiento estudiantil no se puede encontrar una obra de largo aliento que ofrezca una mirada profunda sobre el movimiento estudiantil brasileño, ya sea en los ámbitos nacional o regional. En este apartado se procura señalar algunas de las principales formas de aproximarse al movimiento estudiantil de finales de los años sesenta e inicios de los setenta en Brasil, a partir de artículos difundidos en revistas y eventos colombianos, así como en tres textos que, si bien no abordan directamente el movimiento, sí elaboran interesantes referencias. De esta manera, se cierra el balance historiográfico sobre la historia de los movimientos estudiantiles en América Latina, ejercicio que busca promover, por ahora, un diálogo en una agenda mucho más vasta de investigaciones sobre este campo de estudio no solo para Colombia, sino para el continente.

En el año 2008 la revista Historia de la Educación Latinoamericana publica dos artículos de autores brasileños: Silene De Moraes y José Eustáquio Romão. Estos trabajos tienen como eje el año de 1968, interpretado como el año del cambio general en el mundo y la efervescencia política sobre la intervención norteamerciana en Vietnam, las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos y los movimientos juveniles en Praga, México y Francia. Tomando como referente la agitada vida política y social mundial, De Moraes procede a reconstruir la historia de las luchas estudiantiles del 68 en el marco de la resistencia a la dictadura. La autora resalta las alianzas que establece la Unión Nacional de Estudiantes [UNE] con los obreros y la Iglesia católica para constituirse como una tríada opositora al régimen militar. Las luchas estudiantiles se fundan en reivindicaciones de carácter gremial y en demandas que trascienden los muros universitarios para criticar la política educativa de la dictadura y las prácticas represivas.

En su trabajo, la profesora De Moraes realiza un abordaje muy amplio del movimiento estudiantil brasileño, referenciando la participación de los estudiantes en contra de la dictadura y sus luchas por la redemocratización. La mirada al acontecer reciente lleva a la autora a sugerir que desde la década del setenta el estudiantado pierde protagonismo en la escena social, lo que da paso a los llamados movimientos de base tanto laicos como religiosos. La tesis central recuerda el planteamiento de Francisco Leal Buitrago para Colombia, referente a la confrontación entre gremialismo y militancia política: luego de protagonizar importantes movilizaciones, los estudiantes brasileños y sus demandas caen bajo los discursos de izquierda, de modo que la agenda universitaria se supedita a la política, situación que mantiene en reflujo al movimiento hasta la actualidad. Ya en tiempos neoliberales la participación del movimiento estudiantil en Brasil es casi nula, incluso en un contexto de privatización de la educación, de allí que la autora considere que el movimiento brasileño es simplemente “flor de un día”137.

El artículo de José Eustáquio Romão expresa una interesante entrada al mundo de 1968138. Una de las virtudes de este texto es que logra articular el contexto global en lo socioeconómico y lo político con el mundo de la cultura, específicamente lo relacionado con la ‘geopolítica del conocimiento’ y la educación superior en Brasil. Este tema es desarrollado a partir de un enfoque deudor de las tesis de Walter Mignolo y los estudios culturales: reflexionar sobre los lugares de enunciación científica a partir de los que se construye el mundo social. La investigación gira en torno a las relaciones, los conflictos y las tensiones entre diferentes racionalidades que esconden luchas por el poder. La hipótesis central de Romão es que 1968 representa un momento de inflexión en la geopolítica del conocimiento en Brasil, especialmente en la emergencia de nuevos discursos, antes silenciados, los que tienen un lugar en la universidad brasileña.

A pesar de que es una hipótesis sugerente, el autor se limita a desarrollarla en el apartado de conclusiones, en tanto que dedica el grueso del artículo a construir el contexto mundial en varias dimensiones: capitalismo transnacional; bipolaridad y Guerra Fría; carrera armamentista de tipo nuclear y desarrollo de la industria espacial; influencia de la Revolución cubana e impulso de la guerra de guerrillas; procesos de descolonización en África y Asia; resquebrajamiento de la Cortina de Hierro y la Primavera de Praga. Por último, caracteriza el papel de la juventud de los años sesenta, su racionalidad y su utopía revolucionaria. La referencia a tantos eventos lleva al autor a construir una reflexión un tanto deshilvanada que deja sin desarrollo la sugerente hipótesis que cita al principio del texto.

En el apartado conclusivo, Romão sugiere dos preguntas para comprender lo sucedido a finales de los sesenta e inicios de los setenta en Brasil: ¿por qué un movimiento joven?, y ¿por qué se expande por todo el mundo, más allá de las opciones políticas existentes? La respuesta que ofrece no deja de ser polémica y sugerente. El autor considera que el movimiento de rebelión juvenil es un eco distante del largo conflicto mundial que se da en la primera mitad del siglo XX. La pérdida de una generación joven en las dos grandes guerras, además del pesimismo que se deriva de estas dos conflagraciones mundiales, lleva a la juventud de posguerra a un desencanto con la irracionalidad adulta y su apuesta civilizatoria.

En este desencanto los jóvenes resuelven tomar el mundo en sus manos, y de esta manera emerge un ‘poder joven’ con su propia racionalidad. El reto de la juventud de los años sesenta es la crítica al estado de cosas existentes. La tarea no es otra que crear un proceso civilizatorio propio y, con este, otro mundo. La fuerza que toman la ‘razón femenina’ y la ‘razón negra’ son la evidencia del posicionamiento de unas racionalidades contrahegemónicas. En este orden de ideas, el autor considera que la juventud brasileña y su resistencia a la dictadura son la expresión palpable de esas nuevas formas de ver el mundo que posibilita el 68, lo que hace que la psicodelia o el jipismo no sean las maneras como los jóvenes de esta generación asumen su lugar en el mundo, como sí ocurre en otras latitudes.

Como en otros lugares del continente y del mundo, 1968 representa en Brasil el momento histórico fundamental para la figuración del movimiento estudiantil, de ahí que la historiografía sobre esta temática se especialice en ese año. Como renovación del enfoque sociopolítico, la profesora Victoria Langland propone una mirada particular a la explosión de la movilización estudiantil del 68: el papel de la mujer en la resistencia a la dictadura y las transformaciones en las relaciones de género que se dan con fuerza en todo el planeta y en Brasil. La autora propone incorporar a los estudios sobre el movimiento estudiantil la participación del activismo femenino, una lectura que significa explicar la mutación de las tareas que esta viene desempeñando como auxiliar de los jóvenes, para pasar a ser protagonista de reivindicaciones igualitarias entre los sexos y de compromisos políticos e ideológicos con las nuevas tendencias de la izquierda. La liberación femenina en la sociedad brasilera también afecta las filas internas del estudiantado en temas como la práctica más libre de la sexualidad, tema que propicia debates en diferentes escenarios sociales139.

Para cerrar este apartado, vale hacer mención de algunos trabajos que si bien no abordan directamente el tema del movimiento estudiantil brasileño, posibilitan un diálogo con investigaciones que se desarrollan al respecto. La investigación de Maria Helena Moreira Alves, titulada Estado y oposición en Brasil 1964-1984140, desarrolla una interesante entrada al significado de las condiciones históricas en las que se enmarca el movimiento estudiantil de 1968. La autora considera que la dictadura que se instaura en el poder en 1964 crea un proyecto social denominado Doctrina de Seguridad Nacional y Desarrollo, en el que intervienen élites militares, civiles y empresariales, que, con ayuda de funcionarios norteamericanos, propician la caída de João Goulart. En oposición a la dictadura se movilizan sectores de la sociedad brasileña, los estudiantes, la iglesia de base, el sindicalismo y las organizaciones campesinas.

Читать дальше