La evolución del hombre en los últimos cuatro millones de años muestra también un perfecto gradualismo, con aumento de la capacidad craneal media, desde 400 mililitros o menos en los australopitecos ramidus y afarense, hasta los 1.500 del hombre actual. En efecto, podríamos ordenar los fósiles descubiertos hasta hoy, de 100 en 100 mililitros, y no quedarían espacios vacíos. La talla, simultáneamente, ha mostrado un aumento progresivo, acorde en cada momento con el volumen del cerebro.

Evolución a saltos

El estudio del registro fósil de algunas especies no muestra el gradualismo propuesto por el modelo neodarwiniano, pero, en cambio, sí parece indicar que en ocasiones el proceso evolutivo ha ocurrido a saltos; en otras palabras, que en periodos de tiempo relativamente cortos se han presentado cambios tan apreciables como para poder hablar del nacimiento de una nueva especie.

H. L. Carson (Blanc, 1982) propone un tipo de evolución por saltos originados en acontecimientos genéticos catastróficos. Estos acontecimientos podrían ser causados o desencadenados por ciclos de expansión demográfica rápida, seguidos de hundimiento o colapso de la población. El modelo de Carson ha sido probado en el laboratorio con poblaciones de Drosophila. Se ha logrado, al simularlo, obtener líneas sexualmente aisladas de la especie de partida; en otras palabras, se ha dado el paso decisivo hacia la especiación.

La obtención de nuevas especies por modificación del número de conjuntos cromosómicos o poliploidía es un fenómeno que se ha presentado con relativa frecuencia en condiciones naturales. Una forma rápida y no gradual de especiación. Durante la primera mitad del siglo xx, el genetista ruso G. D. Karpechenko cruzó el rábano con la col, dos especies diferentes, pero con dieciocho cromosomas cada una. Por distorsión de la meiosis, en la segunda generación obtuvo híbridos de treinta y seis cromosomas. La variedad obtenida, denominada por él mismo Raphanobrassica, se comportó como si fuese una nueva especie, distinta de las dos que le sirvieron de origen: características biológicas diferentes y aislamiento reproductivo.

Algunos evolucionistas proponen, como otra alternativa para explicar el fenómeno de evolución acelerada, las reordenaciones cromosómicas, esto es, las alteraciones en los cromosomas y los cambios en el número de estos, ya sea por fusión o por fisión (la separación entre la línea homínida y la del chimpancé, hecho ya comentado, pudo muy bien deberse a un accidente de esta clase). Para los biólogos franceses J. Lejeune y J. de Grouchy (Blanc, 1982), gran parte de la evolución de las especies es atribuible, en esencia, a reordenaciones cromosómicas.

Pero existe otra explicación adicional. Stephen Jay Gould y su colega Niles Eldredge (Eldredge y Gould, 1972), después de estudiar con sumo cuidado el registro fósil de los trilobites, descubrieron que algunos de estos permanecieron esencialmente invariantes durante varios millones de años y luego, abruptamente, fueron remplazados por otras especies, dotadas de características muy diferentes. Para resolver el enigma propusieron un tipo de evolución que denominaron de equilibrios intermitentes o puntuados. En este modelo, la especie permanece inalterada o estable por un tiempo largo, hasta que una población vecina, emparentada con la original, pero que ha evolucionado de manera diferente en virtud del aislamiento geográfico, emigra y sustituye a la población principal, o la modifica sustancialmente al mezclarse con ella, lo que acelera a ritmo vertiginoso el de por sí lento proceso evolutivo normal.

Puede observarse, sin mucho esfuerzo, que estos últimos tipos de evolución otra vez son casos particulares del modelo general. En todos ellos existen los dos mecanismos básicos: variación y selección. La única novedad es la mayor velocidad evolutiva, consecuencia directa de parámetros más exigentes.

En el modelo propuesto por Carson, el nicho ecológico sufre alteraciones importantes a causa de la superpoblación; en el de Lejeune y De Grouchy, las mutaciones cromosómicas llegan a ser tan notables que alteran en unas pocas generaciones las características de la población; por último, el modelo propuesto por Eldredge y Gould —“un capítulo menor del darwinismo”, comenta con cierto desprecio Richard Dawkins (1988)— queda involucrado en el modelo general sin más que suponer que los intervalos de estasis corresponden a tiempos de tranquilidad geológica y climática, periodos en los que las especies logran un perfecto ajuste a su medio; mientras que los de variación rápida señalarían las épocas de catástrofes geológicas o climáticas, con grandes y exigentes modificaciones en el nicho, condiciones que sacarían de su letargo el proceso evolutivo. El mismo Darwin (1985) había previsto esta situación. En El origen de las especies afirma que los periodos durante los cuales se producen las modificaciones debieron haber sido muy cortos, comparados con aquellos en que estas mismas especies permanecieron sin mostrar cambio.

Selección sexual

Son comunes las especies que presentan dimorfismo sexual. En algunas especies de mamíferos, los machos son más voluminosos y fuertes que las hembras; en otras, presentan cornamentas superdesarrolladas o adornos aparatosos y en apariencia inútiles. En muchísimas especies de aves, uno de los sexos, por lo general el masculino, exhibe un plumaje vistoso y adornado que, obviamente, lo hace más visible y vulnerable.

La presencia de características que reducen la capacidad de supervivencia intrigó al mismo Darwin, quien consiguió resolver el problema al admitir que, además de la selección por supervivencia diferencial, existía una selección sexual, resultado de la competencia entre individuos de la misma especie y el mismo sexo, generalmente los machos, por el derecho a la reproducción. Darwin razonaba de la siguiente manera: si un individuo particular, gracias a su plumaje atractivo, obtiene mayor éxito entre las hembras o, a causa del mayor tamaño físico o a la longitud y fortaleza de sus astas, puede vencer a los rivales y apropiarse de un harén numeroso, la desventaja de una mayor vulnerabilidad, si la hubiere, se vería recompensada con creces por una mayor tasa reproductiva. En otras palabras, menos años de vida útil, pero mejor —en sentido biológico— y más gratamente —en sentido humano— aprovechados.

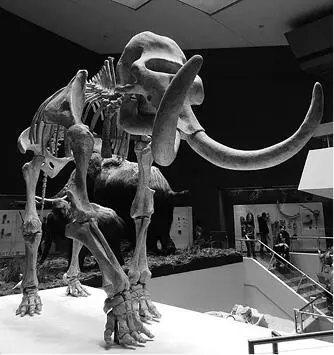

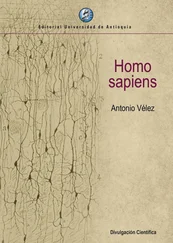

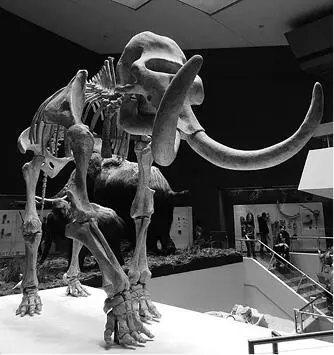

La selección sexual, que no es sino un caso particular de la selección natural, como se ha considerado atrás, en el que se acentúa el peso otorgado al segundo componente de la eficacia reproductiva, ha sido de común ocurrencia en el mundo de los mamíferos, como lo atestiguan el mayor tamaño y la profusión de adornos en los machos de varias especies (véase figura 3.4). El pavo real y el ave del paraíso son los ejemplos más extraordinarios de plumaje vistoso y adornos recargados. Los leones son más robustos y fuertes que las leonas y, además, lucen imponente melena. El león marino supera por mucho en peso y volumen a las hembras. El alce y el caribú portan cornamentas aparatosas que les sirven más de estorbo que de ayuda (véase figura 3.5). Los papiones machos pueden llegar a pesar el doble que las hembras, y esto mismo ocurre con los gorilas y orangutanes. Tanto en la especie humana como en el chimpancé, el dimorfismo está presente, aunque moderado: las hembras tienen aproximadamente el 85 % del peso y estatura de los machos. Y la barba del hombre no tiene explicación sino en el contexto analizado.

Figura 3.4 Mamut

Los colmillos del mamut macho representan una hipertrofia del dimorfismo sexual promovida por la preferencia de las hembras y por la lucha entre los machos por el derecho a la reproducción.

Читать дальше