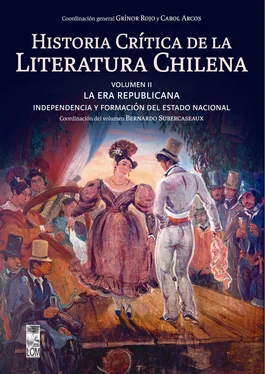

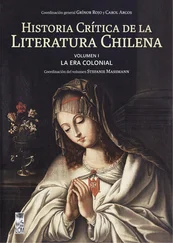

Grínor Rojo - Historia crítica de la literatura chilena

Здесь есть возможность читать онлайн «Grínor Rojo - Historia crítica de la literatura chilena» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Historia crítica de la literatura chilena

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Historia crítica de la literatura chilena: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historia crítica de la literatura chilena»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Historia crítica de la literatura chilena — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historia crítica de la literatura chilena», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

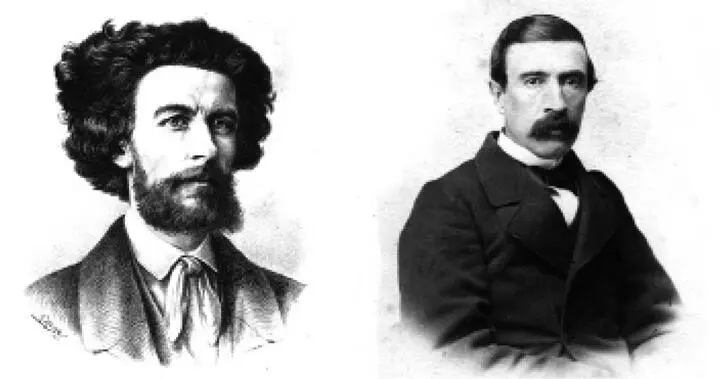

A la izquierda: Francisco Bilbao, hacia 1856. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile .

A la derecha: José Victorino Lastarria, 1817-1888

(fotógrafo: Carlos Díaz). Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile

.

Desde esa sensibilidad y mentalidad lectora se irá estableciendo el canon de autores y títulos necesarios, mentalidad que alimentó a la prensa de ideas de la época y que opera ya en 1812 y 1813 en los 62 números de la Aurora , periódico del que su editor y redactor principal y casi único fue Camilo Henríquez. En el prospecto del periódico en febrero de 1812, el editor señala: «La voz de la razón y de la verdad se oirán entre nosotros después del triste e insufrible silencio de tres siglos. ¡Ah!–exclama–, en aquellos siglos de opresión, de barbarie y de tropelías, Sócrates, Platón, Tulio y Séneca hubieran sido arrastrados a las prisiones y los escritores más celebres de Inglaterra, Francia y Alemania hubieran perecido sin misericordia entre nosotros. ¡Siglos de infamia y de llanto!», clama con voz doliente el editor. «La sabiduría y la humanidad llorarán siempre sobre vuestra memoria. Oh… –implora Camilo Henríquez– ¡si la Aurora de Chile pudiese contribuir de algún modo a la ilustración de mis compatriotas!» (s/p). Por aquí y por allá el periódico destaca a varios autores de la tradición republicana clásica como Aristóteles, Cicerón y Tito Livio, mostrando una cierta afinidad con los valores neoclásicos. A partir de estos pensadores y de la idea de comunidad republicana, Camilo Henríquez, Juan Egaña y Manuel de Salas exaltan el rol de la filosofía moral o cívica dentro de la educación pública, sustentando el valor de la razón y de la libertad como no dominación, en oposición al despotismo y a la esclavitud que caracterizó al régimen colonial. Conciben también a la virtud, al vicio y a la corrupción no como faltas privadas, sino como conceptos políticos vinculados a lo público, en la medida que inciden en el ideal de autogobierno y en el funcionamiento de la República como el sistema político por excelencia (Castillo, 2003). Los autores del mundo clásico siempre son, por lo tanto, mencionados en La Aurora con valoración positiva, de modo que indirectamente se los va incorporando al canon.

Resulta interesante que explícitamente Camilo Henríquez resalte la necesidad de ilustrar al pueblo, pero en español y no en latín, ya que para el Director de La Aurora es una «práctica bárbara utilizar el latín en la enseñanza». El latín es la lengua de la Iglesia, de la escolástica, el idioma del contra-canon. En el plan de estudios que propone Camilo Henríquez en La Aurora, figuran lenguas modernas como el inglés y el francés, pero no el latín. La ilustración, según Camilo Henríquez, «para hacerse popular debe dejar de enseñarse en latín porque este ejercicio no es más que un obstáculo para el conocimiento. Debe enseñarse en el idioma vernáculo». En su discurso de inauguración de la Sociedad Literaria, Lastarria también rescata el legado del idioma castellano, la facundia, la sencillez, la majestad del estilo que está presente en los clásicos españoles, pero no su contenido al que califica de «rudo, pobre i trivial» (108). Era la paradoja de tener que usar un idioma heredado de una madre, que súbitamente se transformó –como sostenía Bolívar en su Carta de Jamaica (1815)– en madrastra.

Llama la atención que un miembro de la Iglesia –de una Iglesia católica cuya jerarquía fue más bien contraria a la Independencia– sostenga tales posturas e incluso haya sido el adalid de las mismas. Se trata, sin embargo, de un miembro de lo que la historiografía ha llamado el clero insurgente, sacerdotes como Morelos e Hidalgo en México, quienes actuaron en un contexto en que la Iglesia quedó en una situación ambigua e incluso en algunos lugares acéfala. La jerarquía, parte importante del clero y el Vaticano favorecían el Regio Patronato de la Corona, mientras que un sector minoritario al comienzo, pero creciente después, sostenía que los nuevos Estados eran los legítimos herederos de las potestades que tuvo el Rey de España durante la Colonia.

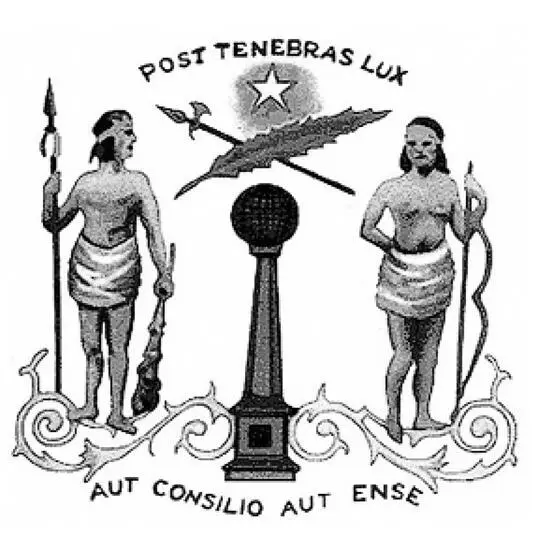

Dentro de la matriz ilustrada, el republicanismo o humanismo cívico de Camilo Henríquez, Juan Egaña y Manuel de Salas tiene cierta diferencia con el liberalismo de Lastarria y de los jóvenes de 1842, diferencia que se expresa en la prensa: mientras el primer grupo se ocupa de los derechos y de las libertades colectivas, el segundo se centra, más bien, en los derechos y en las libertades individuales; mientras los primeros se aproximan a la estética neoclásica los segundos se acercan al romanticismo social. De allí que los pensadores y escritores que elijan no sean exactamente los mismos: filósofos, historiadores y pensadores del mundo grecolatino y autores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, en el caso de los primeros, y el liberalismo doctrinario francés y autores como Benjamin Constant, Pradt y Destutt de Tracy, pero también Montesquieu y Rousseau, y escritores como Walter Scott, Eugenio Sue y Frederic Soulie en el caso de los segundos, Lastarria y la generación de 1842. Cabe agregar que la primera hornada, en comparación con la de 1842, tuvo una preocupación bastante mayor por los pueblos originarios y sus derechos. Varios de los artículos de La Aurora tocan el tema araucano y el propio Camilo Henríquez escribió utilizando el seudónimo mapuche de Patricio Curiñacu. Los criollos independentistas republicanos se consideraban herederos legítimos de los araucanos. El pensamiento republicano –tal como se infiere del primer escudo nacional (1812)– percibía en el pasado indígena su propia época clásica, concibiendo, eso sí, a los pueblos originarios en una perspectiva de educación y asimilación. El adjetivo «araucano» llegó a ser un modo de decir «chileno»; fue, como señala Mario Góngora, «una glorificación idealizada» (89).

Primer escudo nacional (el lema superior dice «Después de las tinieblas, la luz»

y el inferior «O por consejo o por espada»).

Juan Egaña publicó en 1819 sus Cartas Pehuenches , obra en que, imitando las Cartas Persas de Montesquieu, puso en boca de dos caciques mapuches la crítica a los vicios y a las virtudes en los primeros años post-independencia. Manuel de Salas, a su vez, fue quien en 1823 colocó una lápida definitiva a la institución de la esclavitud. Tratándose de estos temas, la generación de Lastarria, en cambio, fue más apegada a la dicotomía sarmientina de civilización y barbarie. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, reconocían y valoraban el hecho de que en 1810 la primera hornada de patriotas haya proclamado a la República como la expresión institucional más adecuada para la nueva nación, en circunstancias de que en Europa Napoleón se estaba coronando y parte importante de la opinión pública o era monárquica o percibía a esa institución como una de las más favorables para un buen gobierno.

Otros autores y preferencias que destaca Camilo Henríquez en La Aurora son dos de los historiadores más censurados por el aparato colonial del siglo XVIII español. Se trata de Guillaume Raynal, ex sacerdote jesuita, pensador de la Ilustración y la Revolución Francesa, y autor de una Historia Filosófica y política de los establecimientos y del comercio de los europeos con las dos Indias (1770), obra abundante en apasionados ataques al régimen colonial español y en proclamas filosófico-revolucionarias, pero obra menor desde el punto de vista histórico, según Diego Barros Arana. Se trata también del historiador escocés William Robertson y de su Historia de América, publicada en 1792, obra muy valorada por la intelligentzia europea de la época por su estilo crítico bien fundado. La saña que en Carlos III y sus ministros provocaban estos dos libros era tal, que mandó a escribir dos obras análogas pero por autores españoles y desde el punto de vista de la metrópolis. Probablemente fue el encono de la península hacia estos libros el factor que les abrió el paso al canon de lo que había que leer. El progreso consiste –pensaba Francisco Bilbao– en desespañolizarse (Bilbao lo expresa de distintas formas en casi todos sus textos). Una vez más comprobamos que las obras que se destacan en La Aurora corresponden a la literatura de ideas en una perspectiva de emancipación y no a la literatura de ficción, o a las «bellas letras», como se la llamaba entonces. La Aurora como periódico no fue un diario en el sentido contemporáneo; en sus 62 números casi no hay crónica ni actualidad, pero sí se instala con ese periódico un espacio público moderno, muy distinto a los espacios de convocatoria de la Colonia: a los pregones, a las campanas de la Iglesia o al púlpito.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Historia crítica de la literatura chilena»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historia crítica de la literatura chilena» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Historia crítica de la literatura chilena» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.