Ahora bien, hablar de hormonas y toma de decisiones resulta ser muy amplio, por tal motivo solo nos enfocaremos en las decisiones económicas en los cambios hormonales de la mujer. Respecto a las hormonas, nos centraremos en dos: los estrógenos y la progesterona. Para dar cuenta de ellas, la investigación tomará como referencia las fases del ciclo menstrual, especialmente, la fase ovulatoria y la fase lútea. Aunque en ambas fases las hormonas están presentes, se diferencian en los niveles de concentración que alcanzan: cuando una de ellas está en una concentración alta, la otra lo está en una concentración baja. En la fase ovulatoria, por ejemplo, los niveles de concentración de estrógenos son más elevados que los de progesterona; mientras en la fase lútea ocurre lo contrario, los niveles de progesterona son más elevados que los estrógenos. La Figura 2 nos da un ejemplo de ello:

Figura 2.

Concentración de hormonas ováricas.

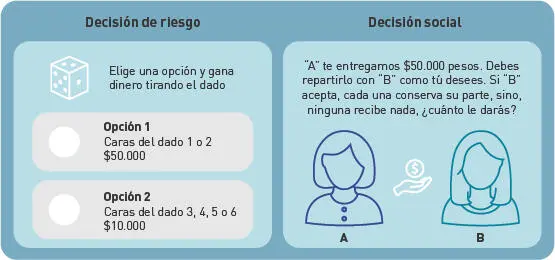

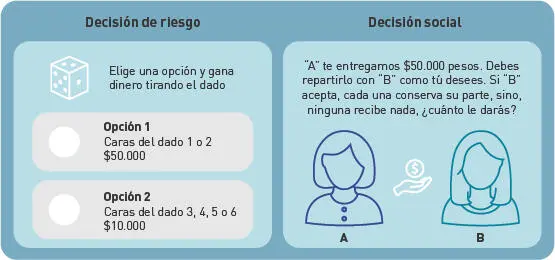

Respecto a las decisiones, de manera general y operativa, las entendemos como el proceso de elegir una opción entre dos o más alternativas dadas. Las decisiones de riesgo son aquellas donde el resultado solo afecta a la persona que elige; mientras que las decisiones sociales son aquellas donde el resultado afecta a un tercero (a otra persona o personas). En la Figura 3 se puede apreciar un ejemplo de este tipo de decisiones.

Figura 3.

Decisión de riesgo y decisión social.

Para desarrollar esta investigación, tal como se indicó en el prefacio, se ha estructurado este libro en siete capítulos. En el primer capítulo se aborda el problema, se justifica su importancia y se presenta la pregunta y objetivos de la investigación. En el segundo capítulo se desarrollan los antecedentes, o estado del arte, que permitirán un recorrido sobre el estado actual del tema. En el tercer capítulo se construye el marco teórico que servirá de referencia para la comprensión de los conceptos, su análisis y discusión de resultados. Los capítulos cuatro y cinco presentan el diseño metodológico y los resultados. En el sexto capítulo se discuten los resultados a la luz de trabajos anteriores. Por último, el capítulo siete cierra con las conclusiones, limitaciones y recomendaciones de este estudio. Bienvenido.

El consumo femenino

Las cifras reveladas por el Banco Mundial (2015) indican que las mujeres deciden aproximadamente el 70% de las compras a nivel mundial. Para Brennan (2011), las mujeres se han convertido en los clientes potenciales del momento. Según lo narra la autora en su libro Por qué ella compra , las mujeres hacen la compra e influyen en el 80% de todas las ventas de productos de consumo en los Estados Unidos. En este país, por ejemplo, las mujeres gastan más de 100.000 millones de dólares anuales en ropa de moda (Seckler, 2005, citado en Durante, Griskevicius, Hill, Perilloux, & Li, 2011).

De acuerdo con Misiego y de la Morena (2016) las mujeres compran en la red un 76% más que los hombres, son más usuarias de las redes sociales que ellos y lideran las compras relacionadas con ropa, moda (accesorios, maquillaje, servicios de belleza), decoración, alimentación, viajes y juguetes. En esta misma línea, el portal de noticias chileno El Mercurio On-Line (EMOL) informa que el 83% de las compras por internet hechas en Latinoamérica son influenciadas por la mujer. Ellas compran de manera más variada que los hombres: ellos se enfocan más en tecnología mientras que ellas se centran más en la salud, la belleza, la moda, los accesorios y el hogar. El 80% de las compradoras en América Latina, a través de internet, cuentan con estudios universitarios y se destacan en los siguientes porcentajes y rangos de edad: 42% (25 – 34 años), 25% (35 – 44 años) y 15% mayores de 45 años (EMOL, 2016).

Para Nielsen (2016), compañía de información y medición del consumidor, la mujer colombiana consume un importante porcentaje de productos de salud y belleza en comparación con los hombres, siendo más alto el consumo en la ciudad de Medellín con un 30% más por trimestre que el promedio de los hogares en el resto del país (7,2%). Lo anterior es apoyado por EMOL (2016) al referir que las categorías que más compran las colombianas son salud y belleza.

Para Burton, Netemeyer y Lichtenstein (1995), la mujer ha mostrado más interés y preocupación por la belleza y la apariencia a través del vestido, el cuidado por la piel y las restricciones alimentarias. Muchas de ellas gastan una cantidad superior a sus ingresos en ropa, joyas y accesorios de moda (Kim & Kim, 2004), pasan más tiempo en busca de cosméticos y afines (Seock & Bailey, 2008), compran por estar a la moda (Mitchell & Walsh, 2004) y gastan mucho dinero en artículos de lujo (Durante & Griskevicius, 2016).

Este tipo de consumo de productos puede obedecer a varios aspectos, por ejemplo, las mujeres jóvenes y de clases socioeconómicas altas pasan más tiempo de compras que las mujeres de más edad y de clases socioeconómicas bajas (Rich & Jain, 1968), hay mayor expectativa y presión cultural por su apariencia que por la de los hombres (Burton, Netemeyer & Lichtenstein, 1995), ir de compras mejora el estado de ánimo (Kwon & Shim, 1999), compras impulsivas (Vohs & Faber, 2007), o simplemente por pasar el tiempo (Mitchell & Walsh 2004; Wheeler & Berger 2007). Ahora bien, estudios recientes indican que la biología juega un papel importante en las decisiones de consumo de la mujer (Durante et al., 2011). Parece ser que los cambios hormonales experimentados por la mujer a lo largo de las fases del ciclo menstrual influyen en sus decisiones (Durante et. al., 2008, 2011, 2014). Veamos.

Hormonas y preferencias de la mujer

Las hormonas femeninas que participan a lo largo de las fases del ciclo menstrual (de manera más específica: los estrógenos y la progesterona) se han relacionado con las preferencias sexuales. De acuerdo con Gangestad y Thornhill (2008), los cambios hormonales experimentados en el ciclo menstrual son una adaptación o estrategia evolutiva. A esta adaptación la han llamado: “hipótesis del ciclo ovulatorio”, la cual refiere que la selección natural pudo haber formado aspectos psicológicos en la mujer que estarían presentes en un periodo de tiempo muy corto del ciclo menstrual, cuando la concepción es posible (Gangestad & Thornhill, 1998, 2008). En este sentido, la hipótesis refiere que las mujeres que se encuentran en la ventana de mayor fertilidad tienen una preferencia por compañeros sexuales con indicadores biológicos que pueden ofrecer un perfil genético óptimo para la descendencia.

Diversas investigaciones han encontrado que en la fase ovulatoria la mujer tiene una mayor preferencia por hombres con ciertos tipos de rasgos tales como: tono de voz grave —gruesa— (Puts, 2005), cuerpos más masculinos (Little, Jones & Burriss, 2007), hombres altos (Pawlowski & Jasienska, 2005), rostros más masculinos, es decir, aquellos que poseen marcadores extremos de testosterona tales como una mandíbula más larga y ancha (Johnston et al., 2001; Penton-Voak & Perrett, 2000).

Un reciente meta-análisis apoya las preferencias femeninas sobre algunos rasgos tales como la simetría facial y la masculinidad vocal en relaciones a corto plazo. También observó una preferencia por los olores asociados con la simetría y señales faciales asociadas con la testosterona; sin embargo, dicho estudio sugiere más datos para hacer afirmaciones confiables (Gildersleeve, Haselton & Fales, 2014). Ahora bien, si los cambios hormonales que experimenta la mujer a través de las fases del ciclo menstrual influyen en las elecciones de pareja, ¿podrían estos cambios tener un papel importante en otras decisiones, tal como lo sugiere Durante et al. (2011)?

Читать дальше