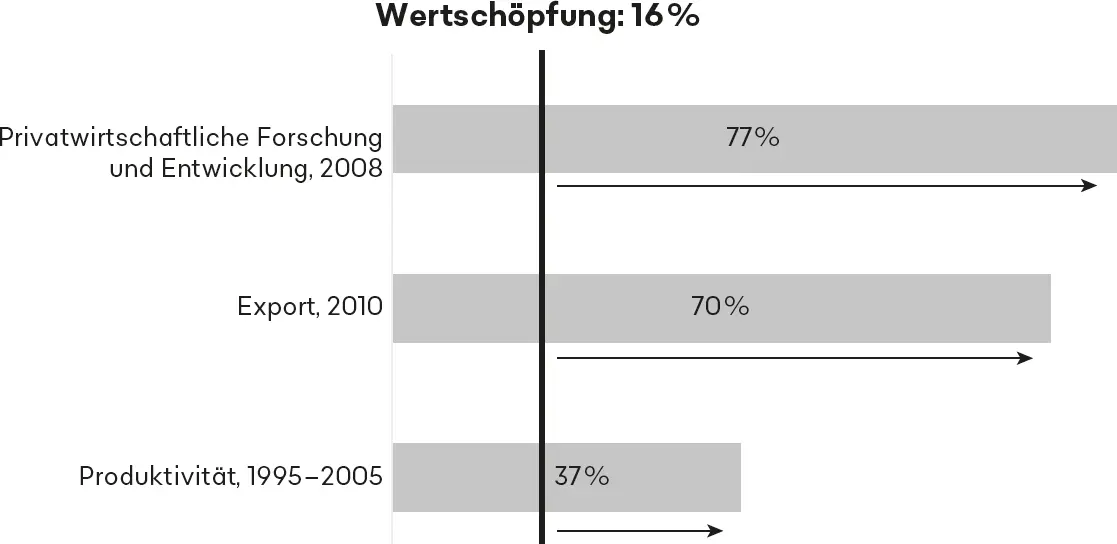

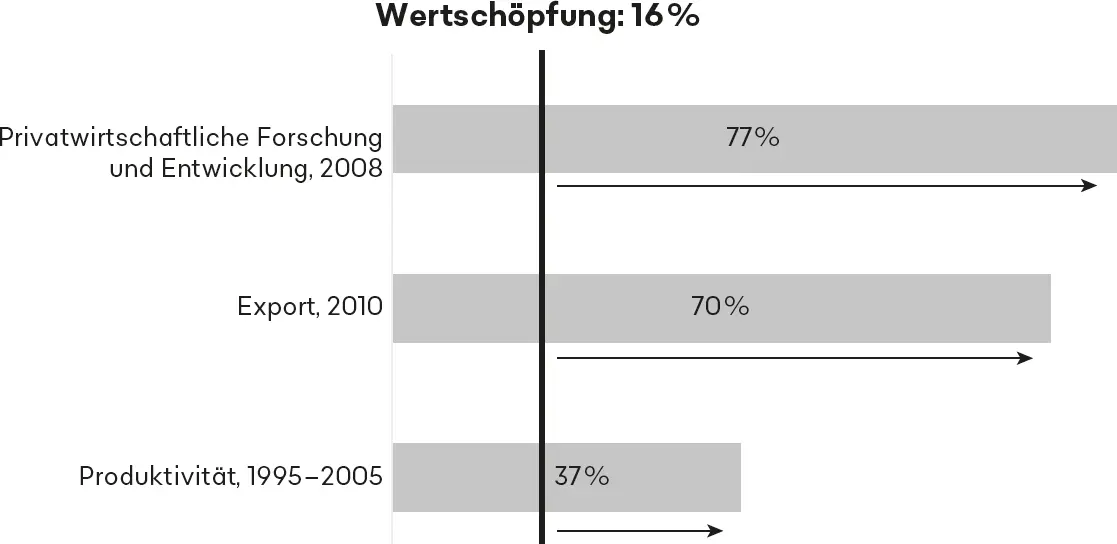

Abbildung 0.1 Beitrag der Fertigung zu Export, Innovation, Produktivität und Beschäftigung

Quelle: OPEO, gestützt auf Daten von McKinsey (2012)

Für Deutschland als führenden Industriestaat Europas steht viel auf dem Spiel. Das Land begrüßt die Umstellung auf die Digitaltechnologie als Möglichkeit, seine Stellung in einem Sektor zu wahren, in dem der Wettbewerb ausgesprochen hart sein kann. Die 2011 auf der Hannover Messe vorgestellten neuen Maßnahmen werden weithin für ihre Zukunftsorientierung gelobt. Die Strategie verfolgte drei Ziele: die Entwicklung eines Angebots an produktionsbezogener Digitaltechnik und entsprechenden Dienstleistungen, die fortlaufende Digitalisierung des Industriesektors und die Ausweitung durch den Einbezug von Smart Services (La Fabrique de l’industrie, 2017). Die Besonderheit dieser transversalen Strategie lag darin, dass sie versuchte, einen Technologiezweig zu schaffen, der in der Lage war, mehrere verschiedene Produktionssysteme untereinander zu verknüpfen.

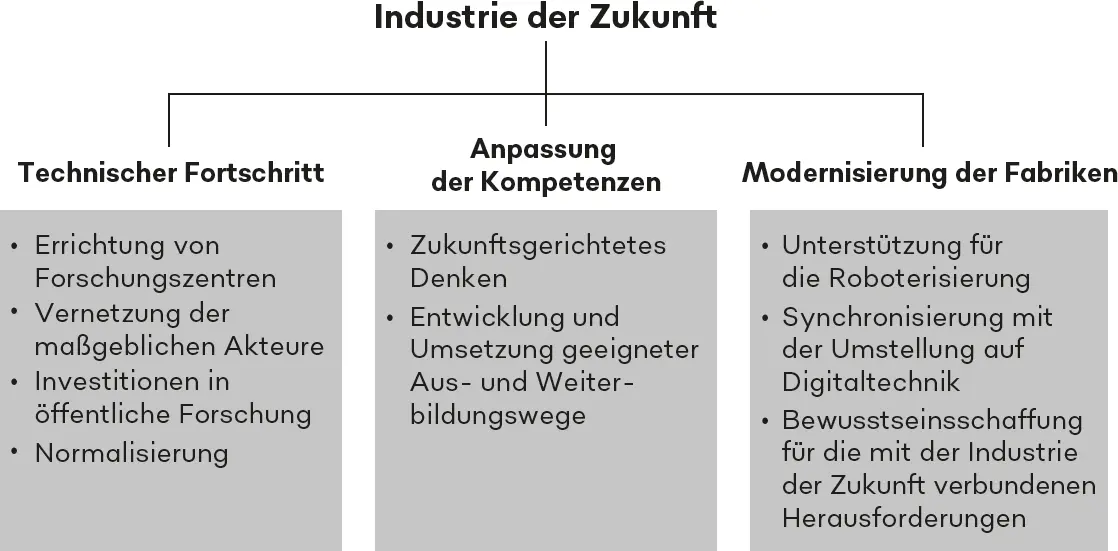

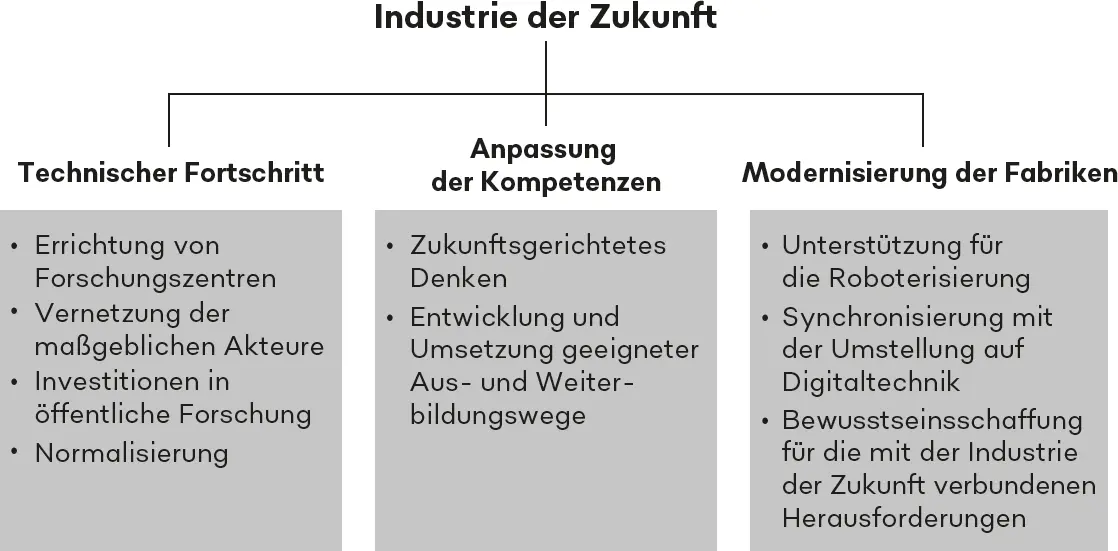

Dann kamen die Vereinigten Staaten mit ihrem „National Network for Manufacturing Innovation“ von 2013, gefolgt von Japan mit „Connected Industries“, Südkorea mit der „Manufacturing Industry Innovation 3.0 Strategy“, China mit „Made in China 2025“, Frankreich mit „L’Industrie du futur“ und schließlich Ende 2016 Italien mit dem „Calenda“-Plan. Interessanterweise haben die „Industrie der Zukunft“-Programme vieler Länder die gleichen Hebel in Bewegung gesetzt. Die meisten, wenn nicht gar alle, heben darauf ab: 1) ihr eigenes technisches Angebot zu entwickeln, 2) die Kompetenzen der Beschäftigten anzupassen oder auszubauen und 3) die Industrie gleichzeitig zu modernisieren und aufzurüsten ( Abbildung 0.2).

Abbildung 0.2 Politische Hauptthemen der „Industrie der Zukunft“

Quelle: La Fabrique de l‘industrie (2016)

Für länderspezifische Eigenheiten liefert Japan ein gutes Ausgangsbeispiel. Das Land führte im März 2017 eine neue Industriestrategie ein, die mit „Connected Industries“ überschrieben ist. Hauptziel war die weitere Digitalisierung der japanischen Industrie. Ausgehend von der Prämisse, dass dem Sektor ein ernsthaftes Kontraktionsrisiko drohte, förderte die Initiative den verbreiteten Einsatz von Daten, um die nationale Produktivität zu steigern. Im Anschluss entschied sich Japan für eine Reihe ehrgeiziger Ziele, darunter die Einrichtung 50 kleiner Fabriken bis spätestens 2020, deren Betrieb sich vor allem auf vernetzte Objekte bezog.

In China setzte Premierminister Li Keqiang mit dem 10-Jahres-Plan „Made in China 2025“ eine ganz ähnliche Dynamik in Gang. Das Land, das aufgrund seiner enormen Produktionsleistung lange als das Fertigungszentrum der Welt galt, plant inzwischen, das Image seiner Industrie zu verbessern und stützt sich dabei auf Forschung und Entwicklung, neue Technologie und eine Reorganisation seines Fertigungssektors. Das ist ein Musterbeispiel für eine Politik, die auf die Modernisierung der Industrie speziell unter dem Aufwertungsaspekt abzielt.

Derselbe Gedanke trieb die südkoreanische Regierung dazu, im Juli 2014 die Initiative „Manufacturing Industry Innovation 3.0 Strategy“ zu starten. Wie Japan will auch Südkorea mehr intelligente Fabriken bauen. Dazu gehört vor allem die Entwicklung der Hightech-Industrie mit entsprechenden Investitionen, um bis dahin unbekannte Produkte ins Land zu holen, unter anderem für die Medizin der Zukunft und für intelligente Bekleidung.

In den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich ist die Motivation etwas anders gelagert. Hier geht der Grundgedanke dahin, nicht die öffentlichen Investitionen in bestehende Unternehmen zu erhöhen, sondern bestimmten Technologien wie dem 3D-Druck gewidmete Forschungszentren aufzubauen. Ein Merkmal dieser gewählten Strategie ist die Zunahme von Partnerschaften zwischen Fabriken und Universitäten. Das ist auch das erklärte Ziel der US-amerikanischen Initiative „National Network for Manufacturing Innovation“ – nämlich die Errichtung eines Netzwerks öffentlich-privater Partnerschaften unter Einbezug von Industrie, Universitäten und staatlichen Stellen, um dafür Sorge zu tragen, dass in diesem Bereich in die gleiche Richtung gedacht wird. Inzwischen gehören dem Netzwerk 14 Parteien an, und es hat einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung neuer Industrietechnologie im Land geleistet. Das vielsagendste Beispiel ist das 2015 von Barack Obama ins Leben gerufene Digital Manufacturing and Design Innovation Institute (DMDII). Dank der kräftigen Unterstützung, die das Institut vom Verteidigungsministerium erhält, ist es eines der ausgereiftesten Organe auf diesem Gebiet und hat bisher insgesamt knapp 90 Millionen US-Dollar in mehr als 60 Forschungsprojekte zur Digitalisierung der Industrie investiert.

Frankreich bildet in diesem Trend keine Ausnahme, was an der Regenerierung seines Industriesektors in den letzten Jahren abzulesen ist. Ein Indiz dafür ist unter anderem der neue Plan von Premierminister Edouard Philippe mit dem Titel „Territoires d’industrie“, den er am 22. November 2018 dem nationalen Industrieverband vorstellte. Die Initiative ermittelte 124 Bereiche mit hohem industriellen Potenzial, die allesamt vom besonderen Engagement und der individuellen Unterstützung durch den französischen Staat profitieren sollen. Bei Ausgaben in Höhe von 1,36 Milliarden Euro genießen diese Standorte Priorität, wobei die öffentliche Politik vier Bereiche ausgemacht hat, in denen besonderer Bedarf besteht: Anwerbung neuer Mitarbeiter, Einwerbung weiterer Investitionen, weitere Innovation und vereinfachte Verwaltungsverfahren. Die gemäß dieser vier Prioritäten umgesetzten Maßnahmen sollten den Herausforderungen Rechnung tragen, die Teil dieses neuen Umfelds sind. Mit diesem Ansatz liegt der französischen Industriepolitik eine ganz neue Dynamik zugrunde. Das Land ist auf seinem Dezentralisierungskurs in ein neues Stadium eingetreten: Die politische Richtung wird von Regionalbehörden vorgegeben, die in größerer Nähe zu den Akteuren in vorderster Front agieren.

Diese verschiedenen Beispiele für eine öffentliche Politik, die der Entwicklung der Industrie der Zukunft Vorschub leistet, zeigt, dass wir heute im Grunde eine Steigerung des globalen Bewusstseins für die Umstellung auf eine vierte industrielle Revolution erleben. Alle vier Teile der Welt verzeichnen eine verstärkte Digitalisierung. Eine PwC-Studie von 2016 schätzt den weiteren Anstieg für die nächsten fünf Jahre auf 42 Prozent in Nord- und Südamerika, 34 Prozent in Asien und 41 Prozent in Afrika (PwC, 2016).

Doch ungeachtet all dieser Initiativen klafft weiterhin eine Lücke zwischen der Energie, die in der Industrie tätige Akteure des öffentlichen oder privaten Sektors investieren, und den messbaren Ergebnissen ihrer Bemühungen. Laut der aktuellen Studie „Industry 4.0: Global Digital Operation Survey 2018“ sind nur zehn Prozent aller Unternehmen weltweit als Spitzenreiter in Sachen Industrie 4.0 zu erachten. Zwei Drittel haben mit der Digitalisierung noch gar nicht begonnen. Bei den digitalen Champions haben prozentual gesehen Länder aus der Region Asien-Pazifik die Nase vorn, gefolgt von Nord- und Südamerika (elf Prozent). Erst dann kommen Europa, der Nahe Osten und Afrika, wo nur fünf Prozent aller Unternehmen dieser Kategorie zuzurechnen sind (PwC, 2018).

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive war der Aufschwung beim industriellen Bruttoinlandsprodukt und bei der Beschäftigung minimal. Aus mikroökonomischer Sicht bestehen Zweifel, ob sich die Unternehmen angesichts des heutigen Tempos aller sonstigen Entwicklungen schnell genug verändern. Die PwC-Umfrage unter 1.293 Chief Executive Officers (CEOs) aus 87 Ländern, die 2018 im Auftrag des Weltwirtschaftsforums durchgeführt wurde, ergab: Die Geschwindigkeit des technischen Wandels und die potenziellen Probleme, denen sie beim Zugriff auf die überlebensnotwendigen Kompetenzen gegenüberstehen, bereiten 76 Prozent aller Befragten Sorgen. Ganze 32 Prozent sind überzeugt, dass in ihrem Sektor letztlich ein Umbruch bevorsteht. Das verändert die Diskussionsgrundlagen. Die neue Frage lautet, wie sich die negativen Begleiterscheinungen des Trends vermeiden lassen, wenn die Gesamtbewegung Fahrt aufnimmt. Für den wahrgenommenen Unterschied zwischen dem Tempo des Fortschritts und der Geschwindigkeit, mit der sich Unternehmen darauf einstellen, gibt es mindestens drei Erklärungen.

Читать дальше