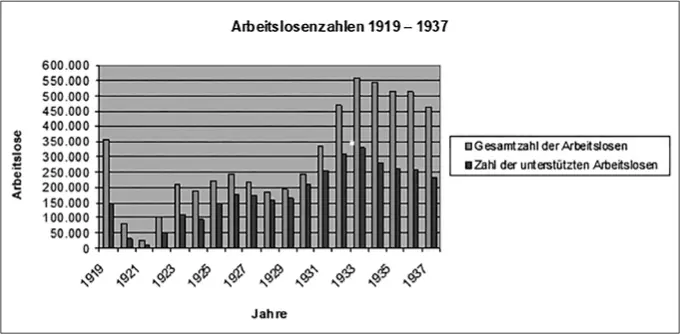

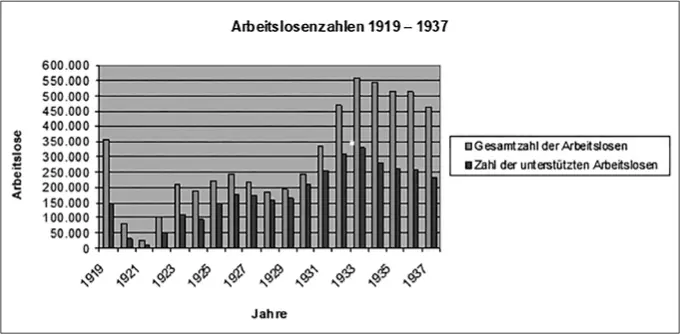

Tabelle 2: Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Österreich 1919–1937. 100

Die starken Auswirkungen – Verelendung, Hunger, Armut – der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre auf die Bevölkerung lassen sich an diesen Zahlen sehr deutlich ablesen. Emmerich Tálos beschrieb diese Entwicklung:

„Die Konsequenz dieser Politik [Anm. der Einsparungsmaßnahmen] zeigt sich unter anderem daran, daß der Anteil der Unterstützten an der Gesamtzahl der Arbeitslosen merkbar schrumpfte: 1930 betrug dieser noch 86 %, 1933 60 % und 1934 nur noch 53 %. Dies erfolgte in einem Kontext, der durch eine rapide ansteigende Erwerbslosigkeit geprägt ist: 557.000 Arbeitslose im Jahr 1933 und 545.000 im Jahr 1934 entsprachen einer Arbeitslosenquote von 26 % bzw. 25,5 %.“ 101

Für die Arbeiter in den Gärtnereien kann eine ähnliche Entwicklung angenommen werden.

Im Gartenbau hatten die Verantwortlichen ebenfalls mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Im Mitteilungsblatt des Gehilfenausschusses der Gärtner und Naturblumenbinder fand sich im Jänner 1926 eine kurze Notiz, die die triste Lage der Wiener Gärtnereiarbeiter beschreibt:

„Bei der Krankenkasse wurden im November 146, vom 1. bis 28. Dezember 153 Kollegen als arbeitslos abgemeldet, zusammen innerhalb der letzten zwei Monate 299. Bei rund 1000 Gehilfen (nach Abzug der Lehrlinge, Hausgehilfinnen und Söhne und Töchter der Arbeitgeber) sind dies 30 Prozent der Arbeitnehmer in den Gärtnereien.“ 102

Die Situation der Beschäftigten im Wiener Gartenbau war dramatisch, die Arbeitslosigkeit griff aber auch in den ländlichen Gebieten um sich. In der Zeitschrift „Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung“ fand sich im März 1926 ein Artikel, in dem über die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftskrise berichtet wurde. Unter anderem war hier zu lesen:

„Während bis jetzt in der Landwirtschaft die Arbeitslosigkeit noch einigermaßen zurückgehalten werden konnte, zeigen uns die letzten Berichte der Industriellen Bezirkskommissionen aus den Provinzgebieten, daß die Wirtschaftskrise nun auch auf die Land- und Forstwirtschaft übergreift und die Arbeitslosigkeit auch dort sich erschreckend fühlbar macht. So lesen wir in einem Bericht […] folgende unseren Beruf streifende Randnotiz: ‚Während bis in die letzte Zeit in vielen landwirtschaftlichen Großbetrieben Gärtnereien als Nebenbetrieb geführt wurden, werden sie nun durchwegs stillgelegt, und die Gärtner entlassen. Viele Unternehmer und Betriebsdirektoren haben sich Privatgärtner gehalten; auch hier sind infolge der Krise Einschränkungen auf der Tagesordnung.‘ Wir sehen also, wie auch unser Beruf in engste Mitleidenschaft gezogen wird durch die außerordentlichen Verhältnisse, welche die Wirtschaftskrise dem arbeitenden Volke auferlegt.“ 103

Nach einer kurzen Phase der wirtschaftlichen Erholung und damit einhergehenden sinkenden Arbeitslosenzahlen wurde ab 1929 wieder ein Anstieg verzeichnet. Im Februar 1930 wurde in einem Artikel in der Allgemeinen Österr. Gärtner-Zeitung über die „bisher noch nie verzeichnete Höhe von 749 arbeitslosen Gärtnern und Gärtnereiarbeitern in Wien und Umgebung“ berichtet 104 und Nationalrat Pius Schneeberger schilderte 1932 in einer Parlamentssitzung, in der die Zuordnung des Gewerbes zur Landwirtschaft behandelt wurde, die schwierige Lage der Gärtnereiarbeiter und die Auswirkungen einer Gesetzesänderung für die Berufsgruppe:

„Die Gärtnereiarbeiter aber haben unter der Arbeitslosigkeit gerade heute furchtbar zu leiden. Für sie gibt es nicht nur die bekannte saisonmäßige Arbeitslosigkeit, die heute bei den schlechten Verdiensten und der schlechten Beschäftigungsmöglichkeit in der Saison viel schwerer zu überstehen ist als in normalen Zeiten, sondern es gibt für sie auch eine große krisenmäßige Arbeitslosigkeit, die es mit sich bringt, daß selbst während der Saison ein großer Teil der Gärtner überhaupt keine Beschäftigung bekommt. […] Die Industrielle Bezirkskommission Wien schildert die Lage des Arbeitsmarktes für die Gärtner in ihrem Bericht für 1931 mit folgenden Worten: ‚Blumengärtnergehilfen waren nur schwer unterzubringen. Ganz besonders schlecht war die Vermittlungsmöglichkeit für verheiratete Gärtner.‘ Es ist Tatsache, daß unter den arbeitslosen Gärtnern die überwiegende Anzahl verheiratete Arbeiter sind und daß heutzutage nur noch die ledigen Arbeiter hie und da Aussicht haben, eine Arbeit für kurze Zeit zu bekommen. Hier ein Gesetz zu beschließen, wodurch wieder tausende Arbeitslose um die Unterstützung gebracht werden sollen, das heißt wahrlich ein Spiel mit dem Feuer treiben.“ 105

2.3 Austrofaschismus 1933–1938

Bereits ab 1932 wurde ein politischer Veränderungsprozess in Gang gesetzt, der am 4. März 1933 zum Rücktritt der drei Präsidenten des Nationalrats führte und den die Regierung unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß für sich nutzte, um den Nationalrat auszuschalten. 106 Danach begann die sukzessive Ausschaltung der Sozialdemokratie, anfangend mit dem Verbot des Schutzbundes am 31. Mai 1933 bis zum Verbot der Sozialdemokratischen Partei und ihr nahestehender Vereine und Organisationen im Februar 1934. Parallel dazu kam es zur Ausschaltung und Einschränkung rechtsstaatlicher Einrichtungen wie der Einschränkung der Pressefreiheit und der Geschworenengerichte sowie dem Verbot politischer Demonstrationen. 107

Die Regierung Dollfuß begann 1932 zudem mit sozialpolitischen „Reformen“, die nur durch den eingeleiteten politischen Veränderungsprozess möglich wurden. Diese „Reformen“ gingen einher mit einem massiven sozialen Leistungsabbau: Die Senkung der Produktions- und Lohnkosten und die Sanierung der Sozial- und speziell der Arbeitslosenversicherung bedeuteten für die Arbeitnehmerschaft Kürzungen in allen Bereichen. Die Lebensbedingungen für die Arbeiterschaft hatten sich dadurch dramatisch verschlechtert. 108

Durch diese massiven Eingriffe konnte eine der wichtigsten Forderungen der Unternehmerschaft, die Senkung der Produktionskosten, erfüllt und gleichzeitig eine Entlastung des Staatshaushaltes durch die Senkung der Ausgaben für „soziale Verwaltung“ erreicht werden. 109

Auf politischer Ebene stieg im Lauf der Jahre die Bedeutung der Landwirtschaft. Die christlich-soziale Partei hatte – parallel zur Drei-Säulen-Theorie der Sozialdemokratie basierend auf den Bestandteilen Partei, Gewerkschaftsbund und Konsumgenossenschaften – im agrarischen Bereich ebenfalls ein dreigliedriges System entwickelt: Die politische Vertretung oblag dem Bauernbund (1919 erfolgte der Zusammenschluss der christlich-sozial und konservativ orientierten Bauernbünde zum politisch dominierenden Reichsbauernbund), die ständischen Interessen wurden von den Kammerorganisationen wahrgenommen und für die wirtschaftlichen Belange war das Genossenschaftswesen zuständig. 110

Im Mai 1933 kam es zur Gründung der Vaterländischen Front (V.F.), einer hierarchisch und autoritär strukturierten „politischen Monopolorganisation“ des Austrofaschismus. Sie hatte, „aufgrund des korporativen Beitrittes ganzer Körperschaften und Organisationen“ , Ende 1935 mehr als 2,15 Millionen Mitglieder. 111 Auch unter den Gärtnern gab es V.F.-Mitglieder, so etwa Anton Eipeldauer, Eduard Maria Ihm, Fritz Kratochwjle und Viktor Mödlhammer. 112

Nach der Ermordung von Engelbert Dollfuß durch Nationalsozialisten im Juli 1934 übernahm Kurt Schuschnigg das Amt des Bundeskanzlers und führte zunächst das Land im Sinne von Dollfuß weiter, hatte aber gegen den immer stärker werdenden politischen und wirtschaftlichen Druck Deutschlands anzukämpfen. Dies führte 1936 zum sogenannten „Juliabkommen“: Das deutsch-österreichische Abkommen vom 11. Juli 1936 bildete die Grundlage für den 1938 folgenden „Anschluss“. Dabei verpflichtete sich Österreich unter anderem zu einer weitreichenden Amnestie angeklagter bzw. verurteilter Nationalsozialisten sowie zur Zulassung der „nationalen Opposition“ in politische Ämter. Deutschland verzichtete dafür pro forma auf jede weitere Einmischung in innerösterreichische Angelegenheiten. 113

Читать дальше