Im Unterschied zu Radio D (2005), Berliner Platz 1 (2009), studio d (A1, Band 1 und 2, 2012) handelt es sich bei studio d – Die Mittelstufe (B1, 2013) und klipp und klar (B1, 2016) um Lehrwerke der Niveaustufe B1, d.h. Lehrwerke, die Funktionsverbgefüge nicht explizit thematisieren sind A1-Lehrwerke. Zur Niveaustufe A1 schreibt das Goethe-Institut:

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragenzu ihrer Person stellen– z.B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. (Goethe-Institut 2019: Niveaustufen2;Hervorhebung S.K.)

Die Thematisierung von Funktionsverbgefügen und anderen polylexikalischen Einheiten könnte demnach erst ab einer höheren Niveaustufe angesetzt sein. Wohl gemerkt, verwendet jedoch auch das Goethe-Institut bei der Beschreibung der Niveaustufe A1 die Funktionsverbgefüge Frage stellen und Antwort geben , die in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Zu vertraute[n], alltägliche[n] Ausdrücke[n] könnten also auch Gefüge wie Frage stellen und Antwort geben gehören (vgl. Klein 2013: 41), sodass eine Thematisierung von Funktionsverbgefügen bereits ab einer früheren Niveaustufe sinnvoll sein könnte (Ďurčo/Vajičková 2016: 125). Wie werden Funktionsverbgefüge also in den anderen beiden Lehrwerken behandelt?

In klipp und klar (B1, Fandrych et al. 2016) wird erklärt, was Funktionsverbgefüge sind, aus welchen Komponenten sie bestehen und welche semantischen Funktionen sie in Gegenüberstellung mit dem Basisverb übernehmen, wie z.B. die Markierung einer beginnenden Handlung durch in Gang bringen oder den Ausdruck von Ernsthaftigkeit durch Gespräch führen anstelle von sprechen (vgl. Fandrych et al. 2016: 130f.). Zudem werden die folgenden Aufgabentypen aufgeführt:

ein Lückentext, in dem die passenden Funktionsverben ergänzt werden sollen,

eine Zuordnungsübung, in der die Komponenten des Gefüges einander zugeordnet werden sollen,

eine Ergänzungsaufgabe, in der eine Liste von Funktionsverbgefügen erstellt werden soll,

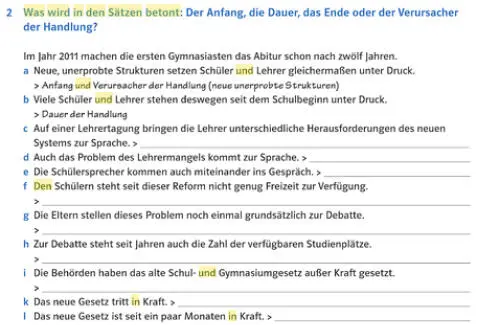

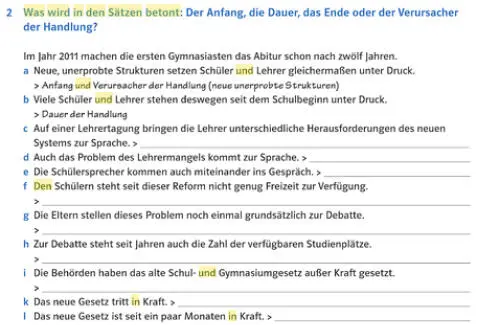

und eine Interpretationsaufgabe, in der erklärt werden soll, was im präsentierten Satz betont wird (Abbildung 13).

Die verschiedenen Aufgabentypen sowie die theoretische Thematisierung von Funktionsverbgefügen im Grammatikteil von klipp und klar (B1, 2016: 130/131) lassen darauf schließen, dass Funktionsverbgefügen in diesem Lehrwerk ein höherer Stellenwert zugeschrieben wird als beispielsweise in studio d (B1, 2013), in dem – wie ich unten zeigen werde – lediglich weniger umfangreiche Aufgaben ohne weitere Erklärungen aufgeführt werden. In Bezug auf die Ebene des Textes erscheint in von klipp und klar (B1, 2016) die angesprochene Interpretationsaufgabe zu Funktionsverbgefügen relevant:

Abbildung 13:

Abbildung 13:

Interpretationsaufgabe zu Funktionsverbgefügen in klipp und klar (Fandrych et al. 2016: 131)

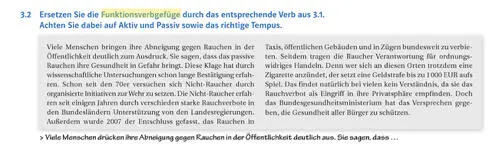

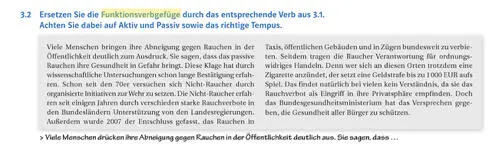

Abbildung 13 zeigt eine Übung aus klipp und klar (B1, 2016), in der die Aufmerksamkeit der Lerner und Lernerinnen auf zusätzliche Bedeutungsaspekte im Zusammenhang mit Funktionsverbgefügen gelegt wird. Die zusätzlichen Bedeutungsaspekte der Gefüge beschränken sich laut der Übung aber nicht nur auf die Bedeutung der Gefüge im Vergleich mit den Basisverben, sondern sie hängen auch mit der Abfolge der Wörter im Satz zusammen. So kann zur Debatte in g) Die Eltern stellen dieses Problem noch einmal grundsätzlich zur Debatte und h) Zur Debatte steht seit Jahren auch die Zahl der verfügbaren Studienplätze durch die Stellung der Glieder im Satz unterschiedlich betont werden (Daniels 1963: 228f.; Wöllstein 2014: 39). Diese Übung stellt jedoch einen Einzelfall in den untersuchten Lehrwerken dar. Andere Übungen fokussieren Funktionsverbgefüge im Zusammenhang mit den entsprechenden Basisverben, die die Gefüge in Substitutionsaufgaben ersetzen sollen, vgl. die folgende Übung (Fandrych et al.: 131):

Abbildung 14:

Abbildung 14:

Substitutionsübung zu Funktionsverbgefügen in klipp und klar (Fandrych et al. 2016: 131)

Abbildung 14 zeigt eine Übung aus dem DaF-Lehrwerk klipp und klar (Fandrych et al. 2016: 131), in der die in einem Text vorkommenden Funktionsverbgefüge durch die entsprechenden Verben ersetzt werden sollen. Trotz der Thematisierung von zusätzlichen Bedeutungsaspekten von Funktionsverbgefügen in klipp und klar soll der Text in der Substitutionsaufgabe paraphrasiert werden, was einen Widerspruch darstellt. Bereits im ersten Satz des zu paraphrasierenden Textes Viele Menschen bringen ihre Abneigung gegen Rauchen in der Öffentlichkeit deutlich zum Ausdruck geht durch die Paraphrase mit ausdrücken , also Viele Menschen drücken ihre Abneigung gegen Rauchen in der Öffentlichkeit deutlich aus , die durative bzw. iterative Lesart des Funktionsverbgefüges (vgl. Eroms 2000: 167, Helbig/Buscha 2011: 73) verloren. Die Paraphrase stellt folglich zwar keine echte Ausdrucksalternative dar (vgl. Kap. 4.2 Ergebnisse), soll aber trotzdem eingeübt werden, was aus (fremdsprachen-)didaktischer Perspektive kontraproduktiv erscheint. Zudem wirkt der Textauszug durch die hohe Dichte an Funktionsverbgefügen unauthentisch, geradezu so, als hätte man einen Text mit den entsprechenden Verben einfach umformuliert, und die Lerner und Lernerinnen sollen den Text wieder in die ursprüngliche Form bringen. Dies wäre aber genauso unangebracht, denn auch die mit den Funktionsverbgefügen korrespondierenden Basisverben ( entscheiden – Entscheidung treffen ) weisen wie auch die Gefüge ein spezifisches Kombinations- und Funktionspotenzial auf (vgl. Storrer 2006a: 176), d.h. sowohl durch die Substitution von Funktionsverbgefügen mit Basisverben als auch durch die Substitution von Basisverben mit Funktionsverbgefügen werden spezifische Ausdrucksmöglichkeiten der jeweiligen Konstruktion ignoriert, was neueren und gebrauchsbasierten Ansätzen für den Fremdsprachenunterricht nicht entspricht (vgl. Goldberg 1995, Tomasello 2003, Stoll 2008, Klages/Pagonis 2014).

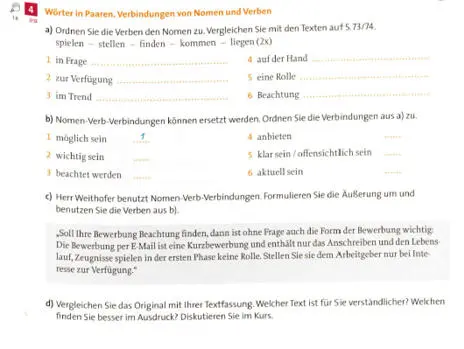

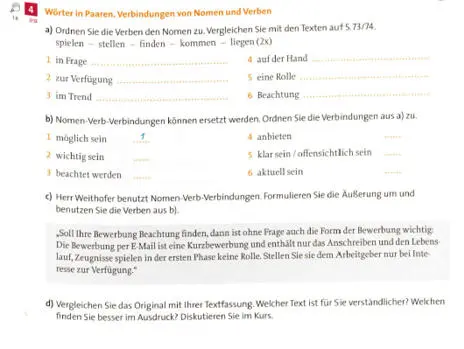

Im Lehrwerk studio d (B1, Funk et al. 2013) werden Funktionsverbgefüge zwar auch thematisiert, im Vergleich zu klipp und klar (B1, Fandrych et al. 2016) jedoch nicht in gleicher Ausführlichkeit, denn in studio d sind keine Erklärungen zu Nomen-Verb-Verbindungen enthalten, d.h. auch keine Definitionen oder andere Hinweise zur Bedeutung und Funktion, vgl. die folgenden Übungen in Abbildung 15:

Abbildung 15:

Abbildung 15:

Übungen zu Funktionsverbgefügen in studio d (B1, Funk et al. 2013: 75)

Abbildung 15 zeigt vier Übungen zu Funktionsverbgefügen aus dem DaF-Lehrwerk studio d (B1, Funk et al. 2013: 75). Es sollen zuerst Funktionsverben mit Funktionsnomen verknüpft werden, die danach entsprechenden Basisverben zugeordnet werden sollen. Mit dem Hinweis „Nomen-Verb-Verbindungen können ersetzt werden“ sollen in der nächsten Übung alle Funktionsverbgefüge im Text mit Basisverben ersetzt werden und im Anschluss daran soll diskutiert werden, welcher Text verständlicher und besser im Ausdruck ist (Funk et al. 2013: 75). Zwei von vier Aufgaben zielen in studio d auf die Substitution mit dem Basisverb; die vierte Aufgabe zur Diskussion in der Gruppe thematisiert die Verständlichkeit des Textes mit und ohne Funktionsverbgefüge. Der Grund für derartige Aufgaben mit dem Fokus auf die Substitution von Funktionsverbgefügen könnte sein, dass Funktionsverbgefüge seit über einem Jahrhundert in Schreibratgebern als schlechter und unverständlicher Stil abgetan werden (vgl. Wustmann 1891: 416ff.; Daniels 1963: 9f.; Reiners 2009: 72; Mackowiak 2011: 72; s. dazu ausführlich Kap. 1.2.1). Gefüge, wie Frage stellen und Entscheidung treffen , sollen den Ratgebern zufolge vermieden werden und mit einem Basisverb, wie fragen oder entscheiden , ersetzt werden (vgl. Reiners 2009: 72), was in Lehrwerken, wie studio d – Die Mittelstufe (B1, Funk et al. 2013) und klipp und klar (B1, Fandrych et al. 2016), zur Übung gemacht wird.

Читать дальше

Abbildung 13:

Abbildung 13: Abbildung 14:

Abbildung 14: Abbildung 15:

Abbildung 15: