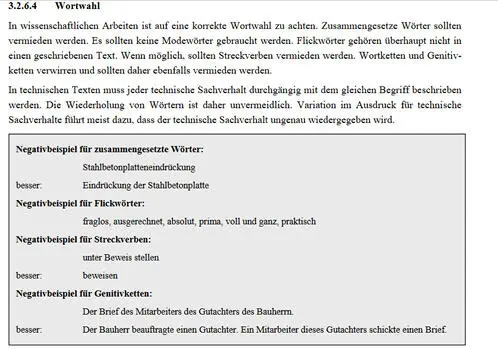

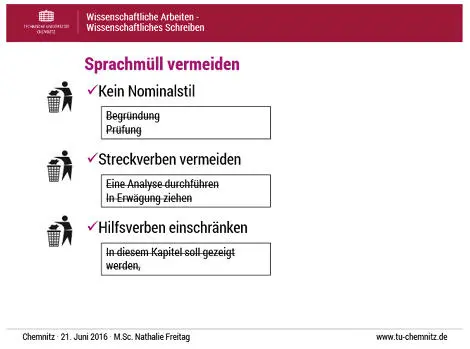

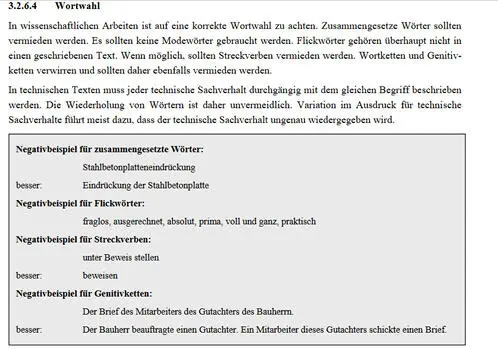

Zudem ist zu beobachten, dass die Ratschläge zur Vermeidung von Funktionsverbgefügen auch in den universitären Bereich dringen, denn verschiedene Universitäten raten ihren Studierenden zum Verfassen von Abschlussarbeiten, auf Funktionsverbgefüge zu verzichten und sie mit dem Basisverb zu ersetzen, vgl. die folgenden Abbildungen:

Abbildung 8:

Abbildung 8:

TU Braunschweig – Gestaltungsrichtlinien für wissenschaftliche Ausarbeitungen des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb5

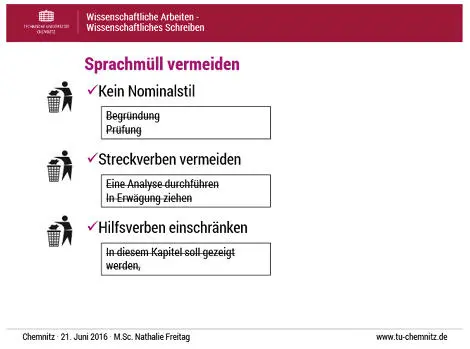

Abbildung 9:

Abbildung 9:

TU Chemnitz – Workshop zu wissenschaftlichem Arbeiten und Schreiben6

In den Gestaltungsrichtlinien für wissenschaftliche Ausarbeitungen des Instituts für Bauwirtschaft und Baubetrieb der TU Braunschweig (Abbildung 8) sowie in einem Workshop zu wissenschaftlichem Schreiben der TU Chemnitz (Abbildung 9) findet sich der Ratschlag verankert, Funktionsverbgefüge, wie unter Beweis stellen und eine Analyse durchführen , mit Basisverben, wie beweisen und analysieren , zu ersetzen. Funktionsverbgefüge sollen als Sprachmüll vermieden werden. Interessant ist, dass es sich bei der TU Braunschweig und der TU Chemnitz um technische Universitäten handelt, die Funktionsverbgefüge für wissenschaftliche Ausarbeitungen vermeiden wollen, denn Untersuchungen zu Funktionsverbgefügen hinsichtlich ihrer Textsortenspezifik zeigen, dass Funktionsverbgefüge häufig in technischen und wissenschaftlichen Texten verwendet werden (vgl. Vigašová 1968, Richter 1988) und werden als geradezu typisch für diese Textsorten gehandhabt. Der Grund dafür wird in den Leistungen von Funktionsverbgefügen zur Terminologiebildung gesehen, denn z.B. Transportarbeit bzw. gute Vorarbeit leisten oder Sicherheitsmaßnahmen treffen (Popadić 1971: 56/57) haben eine fachspezifische Bedeutung, die mit einem einfachen Verb nicht ausgedrückt werden kann (vgl. Popadić 1971: 56; s. Kap. 1.2.3). Deswegen ist es verwunderlich, dass gerade technische Universitäten in Workshops und Richtlinien zu gutem wissenschaftlichem Stil davon abraten, Funktionsverbgefüge zu verwenden.

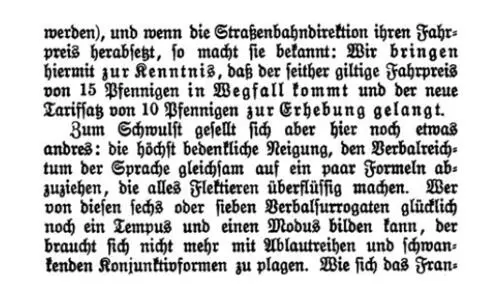

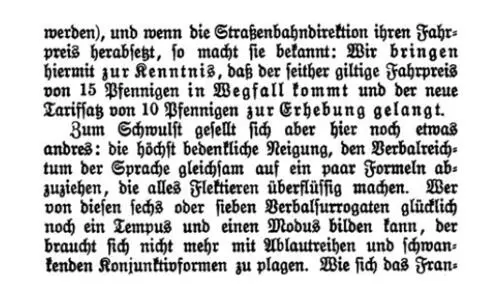

Auffällig ist an der Kritik aus dem Internet, dass sich der Wortlaut der frühen Stilkunde wiederholt, vgl. z.B. aufgeblähte Wendungen (zitiert nach Daniels 1963: 9) oder Blähverben (List 2013: 12) mit „Gemeint sind Verben, die sich mit einem Substantiv aufblähen“ (Die Brief-Profis: Behördendeutsch7). Es entsteht der Eindruck, die Ratschläge der Autoren und Autorinnen lassen sich auf Wustmanns Stilkunde „Allerhand Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen“ aus dem Jahre 1891 zurückführen, in der er den Verbsurrogaten ein Kapitel widmet und sie als „Schwulst“ bezeichnet (Wustmann 1891: 416ff.):

Abbildung 10:

Abbildung 10:

Wustmann (1891: 417)

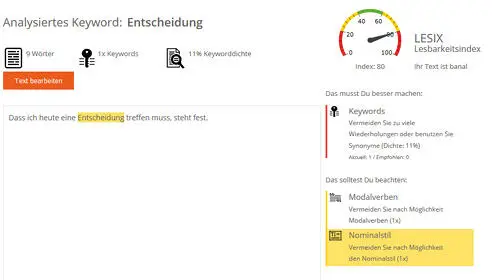

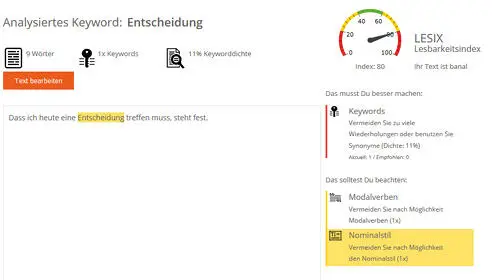

Auf Wustmann (1891) basierende Ratschläge zur Vermeidung von Nomen-Verb-Verbindungen finden sich aber nicht nur in der Ratgeberliteratur zum Verfassen von guten (wissenschaftlichen) Texten, sondern auch in modernen Online-Anwendungen zur automatischen Textprüfung, in die Ratschläge zur Vermeidung von Funktionsverbgefügen eingespeist werden. Der Benutzer oder die Benutzerin gibt einen beliebigen Text in ein Textfenster des Analysetools im Internet ein und wird ggf. durch eine Warnung auf einen Fehler oder ein Problem im Text aufmerksam gemacht. Der Text soll anschließend entsprechend überarbeitet werden. Um dies zu demonstrieren, habe ich die konstruierten Sätze Dass ich heute eine Entscheidung treffen muss, steht fest und Dass sie heute eine Frage stellt, war klar in die Online-Anwendungen „Textanalysetool“ und „Wortliga“ zur Überprüfung eingegeben.

Abbildung 11:

Abbildung 11:

Entscheidung treffen im „Textanalysetool"8

Abbildung 12:

Abbildung 12:

Frage stellen im Textanalysetool "Wortliga"9 (Hervorhebung S.K.)

Die eingegebenen Sätze Dass ich heute eine Entscheidung treffen muss, steht fest und Dass sie heute eine Frage stellt, war klar werden von beiden Programmen als einfach eingestuft (s. rechte Seite in Abbildung 11 und Abbildung 12). Interessant sind dabei die Fehlermeldungen der Softwaresysteme, denn beide Programme stufen die Funktionsnomen Entscheidung und Frage als problematisch ein und fordern die Benutzer*innen zur Vermeidung des Nominalstils bzw. zur Suche nach Synonymen auf (s. rechte Seite in Abbildung 11 und Abbildung 12), obwohl die Nomen Entscheidung und Frage als Grundwortschatz des Deutschen eingestuft werden können (vgl. Klein 2013: 41). Daraus kann geschlussfolgert werden, dass Wustmanns Sprachkritik aus dem Jahre 1891 auch in Online-Softwaresystemen zur automatischen Textprüfung im Internet des 21. Jahrhunderts Anwendung findet.

Die abwertenden Kommentare zu Funktionsverbgefügen in Stilkunden des 19. und 20. Jahrhunderts finden sich in gegenwärtigen Schreibratgebern on- und offline wieder. Betroffen sind im Internet verschiedene Schreibblogs, Websites von Universitäten sowie automatische Korrekturhilfen im Internet: Die Konstruktionen seien hässlich, zu lang; sie würden den Text aufblähen und ihn weniger verständlich machen. Zusätzlich fordern die Ratgeber*innen dazu auf, Funktionsverbgefüge durch entsprechende Basisverben zu ersetzen, d.h. die Ratschläge beziehen sich auf die Ebene des Textes in Bezug auf Produktion und Rezeption. Weil das Produzieren und Rezipieren von Texten zu den Zielkompetenzen im Fremdsprachenunterricht gehören, werden im Folgenden Lehrwerke für den DaF-Unterricht auf die Thematisierung von Funktionsverbgefügen überprüft.

2.2. 1. Wie Funktionsverbgefüge in DaF-Lehrwerken behandelt werden

Im DaF-Unterricht sollen Lerner und Lernerinnen rezeptive wie produktive Fertigkeiten der Zielsprache Deutsch erlernen. Dazu gehören das Hör- und Leseverstehen sowie die Sprech- und Schreibkompetenz (vgl. Rössler 2012: 57; Funk et al. 2014: 84/108), d.h. sowohl die Textrezeption als auch -produktion sind als Zielkompetenzen der Lerner und Lernerinnen für den DaF-Unterricht zentral (Funk et al. 2014). Funktionsverbgefüge kommen in verschiedenen, auch alltagssprachlichen Textsorten mündlich wie schriftlich vor, z.B. in Zeitungstexten (Popadić 1973, Kamber 2008), Wikipedia-Artikeln (Storrer 2013), literarischer Prosa (Daniels 1963, Storrer 2013), aber auch in Musik-Texten und gesprochener Sprache (s. Kap. 1.2.3). Zudem sind Funktionsverbgefüge frequent (vgl. z.B. Kamber 2008, Storrer 2013; s. Kap. 2.1) – Frage stellen ist eines der häufigsten Gefüge (vgl. Kamber 2008, s. Kap. 2.1; 4.1) – und sie kommen, wie ich in Abschnitt 1.2.3 zeigen werde, in einer Vielzahl typologisch unterschiedlicher Sprachen vor. Frage stellen findet sich beispielsweise in romanischen, slawischen und germanischen Sprachen sowie im Türkischen (s. Kap. 1.2.3). Es könnte also hinsichtlich der Erstsprachen der Lerner*innen sinnvoll sein, besonders frequente Konstruktionen in Lehrwerke mit aufzunehmen und sie in Bezug auf ihre Form und Funktion zu thematisieren. Untersuchungen zu Mehrworteinheiten, wie Kollokationen, Phraseologismen und Funktionsverbgefüge, zeigen jedoch, dass sie in DaF-Lehrwerken nicht oder nur selten behandelt werden (Targońska 2018: 75; Ďurčo/Vajičková 2016: 125; Flinz i. Dr.: 12; Kamber 2008, Giacoma 2017). Giacoma (2017) bezeichnet Funktionsverbgefüge als „Schwarzfahrer der Didaktik“ und schreibt: „Wenn man Fremdsprachenlernen als eine Reise betrachtet, könnte man demzufolge denken, dass FVG heimlich und ohne gültige Fahrkarte mit den Lernenden mitfahren“ (Giacoma 20171). Dies muss zwar nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Konstruktionen dadurch überhaupt nicht erworben werden könnten (vgl. Pagonis/ Salomo 2014). Es scheint aber zumindest so, als würde kein besonderer Fokus auf Funktionsverbgefügen liegen, was sich mit der Analyse der folgenden DaF-Lehrwerke in Bezug auf die Thematisierung von Funktionsverbgefügen deckt: Radio D (2005), Berliner Platz 1 (2009), studio d (A1, Band 1 und 2, 2012), studio d – Die Mittelstufe (B1, 2013) und klipp und klar (B1, 2016). In nur zwei von fünf Lehrwerken werden Funktionsverbgefügen thematisiert, nämlich studio d – Die Mittelstufe (B1, 2013) und klipp und klar (B1, 2016).

Читать дальше

Abbildung 8:

Abbildung 8: Abbildung 9:

Abbildung 9: Abbildung 10:

Abbildung 10: Abbildung 11:

Abbildung 11: Abbildung 12:

Abbildung 12: