Finalmente y sin terminar, el texto abre nuevos espacios desde la academia y la sociedad civil, para ampliar los debates, donde el enfoque diferencial (género, etnia, cultura, condición socioeconómica), sea parte de las políticas públicas en salud, y desde donde se aborde la diversidad cultural de una raza, de un pueblo y de una comunidad biodiversa y rica en saberes que permitan a las mujeres, hombres, familias y comunidad, alcanzar partos culturalmente adecuados, con encuentros de enriquecimiento mutuo y con el compromiso de promoverrespetar y conservar los saberes ancestrales, creando rutas interculturales que se extrapolen de las instituciones de salud e incluyan espacios y ambientes comunitarios donde las parteras cuenten y sean visibilizadas como parte de una red de prestadores de servicios de salud que tenga impacto en la salud materno-perinatal de una de las regiones de Colombia de mayor vulnerabilidad y riqueza biocultural.

BEATRIZ AMPARO VESGA SÁNCHEZ.Ph.D. en Educación. Magíster en Salud Pública. Enfermera. Doula-Docente Investigadora. Cogestora de la Asociación PARIR y de la Fundación Social Salud Holística.

1 INTRODUCCIÓN

2 ENFOQUE DEL ESTUDIO

2.1 MULTICULTURALIDAD, MULTICULTURALISMO, INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL

2.1.1 Multiculturalismo e interculturalidad: una reflexión desde la pedagogía

2.1.2 Interculturalidad y diversidad cultural

2.1.3 Salud e interculturalidad en América Latina

2.1.4 ¿Multiculturalidad o multiculturalismo?

2.1.5 Multiculturalismo y salud

2.2 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE ENFOQUE DIFERENCIAL

2.2.1 Enfoques diferenciales desde la perspectiva étnica y de género

2.2.2 Enfoques diferenciales en salud

3 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

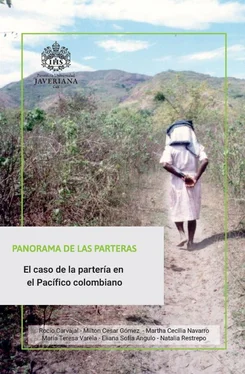

3.1 PANORAMA DE LAS(OS) PARTERAS(OS) EN AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA

3.2 PANORAMA DE LAS(OS) PARTERAS(OS) EN COLOMBIA: EL CASO DE BUENAVENTURA

3.2.1 Contexto sociocultural de salud materna en Buenaventura

3.2.1.1 Aspectos demográficos y sociales

3.2.1.2 Aspectos de inversión en salud

3.2.2 Aspectos epidemiológicos de salud materna en Buenaventura

3.2.3 Prácticas de atención en salud materna en Buenaventura

3.2.3.1 Respuesta en salud gubernamental

3.2.3.2 Respuesta social en salud

3.2.4 Características sociodemográficas

3.2.5 Características de la actividad de partera(o)

3.2.6 Oferta de los servicios de partera(o)

3.2.7 Búsqueda de la atención y satisfacción

3.2.8 Capacitación o cualificación

3.2.9 Reconocimiento de los servicios de salud por parte de las parteras

3.2.10 Tratamiento del servicio de salud con las parteras

3.2.11 Postura sobre legitimidad de la partería

3.2.12 Relación entre servicios de salud y parteras

3.2.13 Organizaciones de parteras(os)

4 ARTICULACIONES Y CONFLICTOS ENTRE LAS DIFERENTES PRÁCTICAS DE ATENCIÓN

5 RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DE SALUD MATERNA EN EL DISTRITO

6 BARRERAS Y FACILITADORES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DIFERENCIALES EN SALUD: EL CASO DE LA PARTERÍA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El año 1991 marcó un antes y un después en la normativa política colombiana con el cambio de la Constitución que venía desde 1886 y que hablaba de un país unitario y homogéneo. Entre los cambios de la entonces remozada normativa, estuvo el reconocimiento de las minorías étnicas que habitan el territorio nacional. Es decir, los grupos negros e indígenas y, por lo tanto, el reconocimiento de un país plural étnica y culturalmente.

Parte de esta normativa es la Ley 70 del año 1993, que trajo a las minorías étnicas del país un reconocimiento como “sujeto colectivo de derecho público” (Rosero, 2010 p. 5), así como el derecho a autodefinirse y conservar su territorialidad. En otra palabras, el derecho a unos territorios que siempre han ocupado dichas poblaciones, que para el caso de la comunidad afrocolombiana, se trata de la legitimidad sobre los territorios que han habitado desde hace ya más de 200 años, una vez abolida la esclavitud. Esta situación puede entenderse, de algún modo, como un intento de resarcimiento para unas poblaciones que conforman, junto con los grupos indígenas, las minorías étnicas del país. Unos gestos desde las instituciones del Estado, que parecían llevar a un real reconocimiento de estos grupos como ciudadanos con plenos derechos.

Un argumento discrepante al interior de los dos grupos de minorías étnicas, indígenas y afrodescendientes, es el señalado por Arocha (1999) cuando afirma que ante las reformas propuestas en la Constitución, los afrocolombianos han quedado en situación de desventaja en relación con los grupos indígenas; ello debido a que la Carta Constitucional exaltó un modo de comunicación político ajeno para los afrocolombianos, como es el discurso basado en el esencialismo étnico 3. Igualmente, para el autor, los afrocolombianos no han tenido los apoyos a la hora de presentar propuestas que redunden en reformas a la Constitución. Históricamente, los afrocolombianos han carecido de los soportes para enfrentar la exclusión, aunque el autor reconoce que los movimientos sociales afros e indígenas encarnan ya una politización y muestran un panorama diferente del tradicional.

Respecto de los afrocolombianos de la costa Pacífica, desde hace un par de décadas, con la llegada de la modernidad, o desde que, como dijo en su momento, el ahora expresidente, Belisario Betancourt 4, “el Pacífico se puso de moda”, las nuevas dinámicas socioculturales, económicas y de calidad de vida de la población vienen mostrando cambios, pero en un sentido contrario al que se auguraba, dado el reconocimiento legal de estas poblaciones. Si bien estos cambios apuntan en distintas y diversas direcciones, la temática a tener en cuenta de manera específica en este estudio, es el relacionado con la situación de la atención a la salud materna de las mujeres afrocolombianas de Buenaventura en la etapa reproductiva, o propiamente, la salud materna desde una perspectiva contextual y situacional de dichas mujeres. Teniendo en cuenta el contexto de la salud a nivel nacional, la costa Pacífica viene presentando, desde hace algunas décadas, una situación que podríamos llamar de clara marginación 5. Un componente que contribuye a que ello ocurra son las circunstancias, tanto geográficas como sociopolíticas, que presenta la región, es decir, las condiciones de difícil acceso, debido a su abrupta topografía y al hecho de tener un único acceso al interior del país 6. Aunque no menos importante para que ocurran estas desventajas es la desatención económica y política por parte del Estado. 7

Autoras como Viveros y Gil (2006), señalan tres aspectos que viven las minorías étnicas en el país respecto de la atención a la salud desde el sector público, y que vienen a constatar que “la raza incorpora elementos como el capital social, la ubicación geográfica, las creencias y tradiciones, así como el ejercicio de los derechos ciudadanos” (p. 93). Dichos aspectos, que pueden incidir en los problemas relacionados con el cuidado y cosmovisión de la salud entre los distintos grupos de población, y son los siguientes:

a. Las notables desigualdades que persisten entre los indicadores de calidad de vida de las minorías étnicas del país y el resto de la población nacional

b. La relacionada con la relevancia de las prácticas de salud de cuño europeo frente a las prácticas curativas tradicionales o autóctonas.

Читать дальше