Keine drei Minuten habe es gedauert, erinnert sich Jürgen Schröder. Seine Tochter erzählt, wie sie mit ihrem Bruder über den Fischmarkt geschlendert ist: »Wir haben uns satt gesehen an den vielen Dingen, an dem Obst, an den Wagen mit Fischbrötchen, und dann kommt plötzlich aus dem Lautsprecher dieser Aufruf und schlagartig kriegt man weiche Knie, einem rutscht das Herz sonst wohin, weil man ja denkt, es muss irgendetwas ganz Schlimmes passiert sein. Wir haben alles stehen und liegen lassen, haben die Beine in die Hand genommen und sind gerannt. Wirklich gerannt!« Jürgen Schröder sieht es noch heute vor sich: »Die Tür ging auf, meine Tochter sah uns, sie sah ihre Mutter und schrie ein langgezogenes: Muttiiiiii! Dann lagen sich die beiden in den Armen ... Es war unbeschreiblich. Ich erinnere auch, wie plötzlich Ruhe in diesem Fischmarktbüro herrschte, wo es sonst ja recht lebhaft zugeht, und es waren dort Mitarbeiter des Fischmarktbüros, die sich die Tränen wischten. Es war wirklich so! Wir hatten uns wieder. Das war unglaublich!« Keiner habe sich seiner Tränen geschämt, setzt Jürgen Schröder noch hinzu, und seine Tochter ergänzt: »Da standen unsere Eltern vor uns, das war irre! Das kann man gar nicht beschreiben, das war ein ganz, ganz großes Gefühl.«

»Wir konnten wieder hin, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass wir unsere Heimat wiederbekamen«

Gerd und Marielie Seilkopf,

der Bau der Mauer 1961 und eine Flucht im letzten Augenblick

Das beschauliche Städtchen Aulendorf liegt im Schwäbischen, es ist bei weitem nicht so gut bekannt wie das benachbarte »Spieleparadies« Ravensburg. In Aulendorf sind knapp 10 000 Menschen zu Hause, es lebt sich gut hier, der Bodensee ist nicht einmal eine Autostunde entfernt, an Schönwettertagen geben die gut erkennbaren Alpen dieser Gegend etwas Malerisches. Hier in Aulendorf ist der Osten Deutschlands weit weg, zumindest viel weiter weg als Österreich und die Schweiz. Vom Bau der Mauer hat man hier im August 1961 genauso wenig Notiz genommen wie von ihrem Ende knapp 28 Jahre darauf. Von der Diktatur im Arbeiter-und-Bauern-Staat wissen die Leute hier bestenfalls aus den Geschichtsbüchern. Hier also leben Marie-Elisabeth und Gerd Seilkopf, im Ländle haben sie sich ein Häuschen gebaut. Von ihrer Geschichte wissen in Aulendorf nur gute Freunde und Verwandte des Paares.

Gerd Seilkopf ist promovierter Tierarzt. Mitte der 1960er Jahre bewarb er sich beim Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt des Landes Baden-Württemberg in Aulendorf. Dieses Institut wurde 1957 eröffnet, es erwarb sich schnell einen ausgezeichneten Ruf weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus. Gerd Seilkopfs Bewerbung stieß damals auf Wohlwollen, denn am Institut arbeiteten bereits viele Wissenschaftler aus dem Osten Deutschlands, sie alle waren »Republikflüchtige«. Er fand hier also Menschen, die eine ähnliche Geschichte hatten wie er und seine Frau. Dies ist sie:

Marie-Elisabeth Walter wurde am 1. Mai 1926 in Schwerin geboren, wohlbehütet in ein harmonisches Familienleben hinein, erinnert sie sich. Der Großvater ist Pastor, der Vater Religionslehrer. Marielie, wie sie damals schon gerufen wird, ist die jüngste von drei Töchtern in der Familie. Mecklenburg ist ihre Heimat: die Seen, die Wälder, die Äcker, die nahe Ostsee. Die Familie ist weit verzweigt, viele Onkel und Tanten leben damals in Mecklenburg, seit 1952 gehört der Landstrich zum Bezirk Schwerin, andere Teile zum Bezirk Rostock; im wiedervereinten Deutschland, in der neuen Bundesrepublik, ist aus dieser Gegend der Landkreis Nordwestmecklenburg geworden. Damals, kurz nach dem Krieg, geht die junge Marielie nach Rostock, um sich als Krankengymnastin ausbilden zu lassen. Ab 1948 arbeitet sie in Greifswald. Als einer der Professoren das Angebot bekommt, an die Berliner Charité zu wechseln, fragt er die junge Marie-Elisabeth, ob sie mitwolle. Sie überlegt nicht lange und zieht 1950 in die geteilte Stadt, um in der Krankengymnastik der Chirurgie an der renommierten Charité in Berlin-Mitte, damals im Ostteil der Stadt, zu arbeiten.

Gerd Seilkopf kam am 31. März 1933 in Bernburg als eines von insgesamt sechs Geschwistern zur Welt, zu fünf Jungen gesellte sich ein Mädchen. Die Eltern sind damals Lehrer, die Familie lebt im sachsen-anhaltinischen Güsten ganz in der Nähe von Bernburg. Das Städtchen hat nicht viel zu bieten, eine Siedlung um einen Eisenbahnknotenpunkt, in Güsten wohnen jetzt nicht einmal 4000 Menschen. Heute verbindet Gerd Seilkopf nicht mehr viel mit diesem Ort, einige seiner Brüder leben aber noch dort. 1951 kommt Gerd nach Berlin, er will Tierarzt werden und beginnt, an der Humboldt-Universität zu studieren. Zunächst hat er es auf exotische Tiere abgesehen, erzählt er, Veterinär in einem Zoo, davon habe er damals geträumt. In seiner praktischen Ausbildung führen ihn viele Reisen zwar nicht in die große weite Welt, aber in verschiedene deutsche Tiergärten. Er promoviert über »Fußleiden bei Elefanten«. Tierarzt im Zoo wird er aber nie. Einen Teil seiner Pflichtassistentenzeit verbringt Gerd 1957 in Marielies Heimatstadt Schwerin, ein Vierteljahr lang arbeitet er in der Tierklinik im Stadtteil Neumühle.

Anfang der 1950er Jahre genießt der junge Gerd Seilkopf seine Berliner Zeit: »Wir konnten ja noch ohne große Probleme nach Westberlin rüber, wir gingen ins Kino und verbrachten viel Freizeit dort, das habe ich natürlich voll genutzt.« Von der Diktatur in der DDR habe er damals noch gar nicht so viel mitbekommen, aber bevor er seine Marielie kennenlernt, wird sein Leben von einem einschneidenden Ereignis geprägt: »Der 17. Juni 1953, das war ein umwerfendes Erlebnis«, erinnert er sich über 56 Jahre später, »man war ja die Pflichtdemonstrationen am 1. Mai gewohnt, und an diesem Tag war es mit einem Male so, als würden große Menschenmassen zusammenkommen ohne Befehl und Anordnung. Wir sind raus und sind da mitmarschiert und wir konnten kaum glauben, was geschah. Als dann aber am Nachmittag die Panzer rollten, das war dann eine richtige Erschütterung.« Der Aufstand wird damals niedergeschlagen, Gerd Seilkopf ist das klirrende Geräusch der Panzerketten bis heute unvergesslich, es sitzt fest in seinem Kopf. Seine Enttäuschung über die Unterdrückung der Bewegung vom 17. Juni ist groß, die Kontrolle und Überwachung an Universitäten und öffentlichen Einrichtungen wird in diesen Tagen, Wochen und Monaten deutlich verstärkt.

Er erinnert sich an eine Studentenversammlung an der Humboldt-Universität wenige Tage nach dem 17. Juni. Auffällig viele Männer in Ledermänteln und Trenchcoats seien da aufgelaufen, das klingt wie in einem schlechten Agentenfilm, aber damals ist allen klar: das sind ohne Zweifel Mitarbeiter des noch jungen Ministeriums für Staatssicherheit. Die Atmosphäre sei zum Schneiden gespannt gewesen, nahezu gespenstisch, erzählt er. Es habe zwar keine Massenverhaftungen gegeben, aber die Versammlung sei aufgelöst worden, nachdem sich ein Professor von den Stasi-Männern den Mund nicht habe verbieten lassen. In den Wochen danach normalisiert sich das Leben zwar wieder, aber der politische Druck wächst.

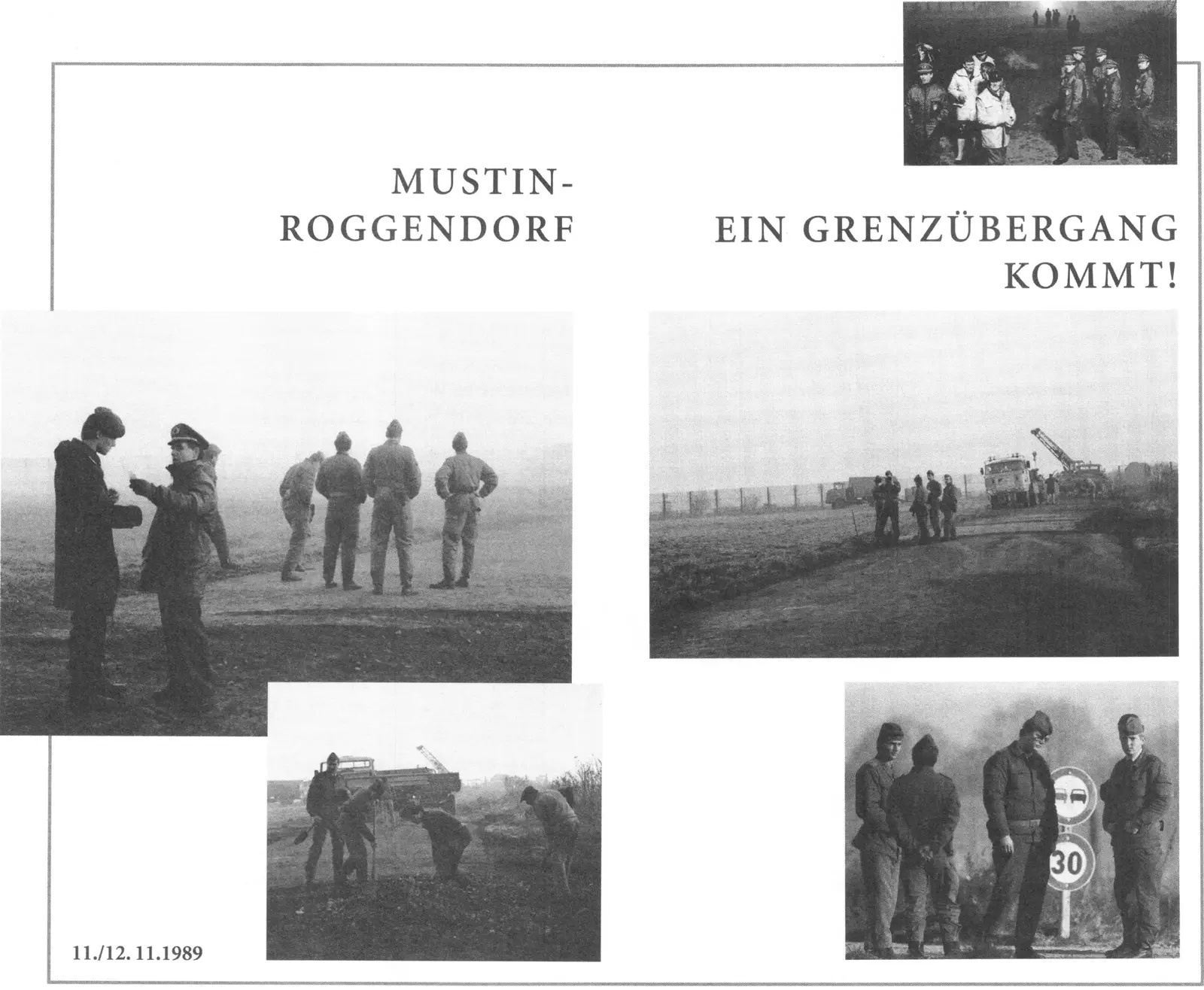

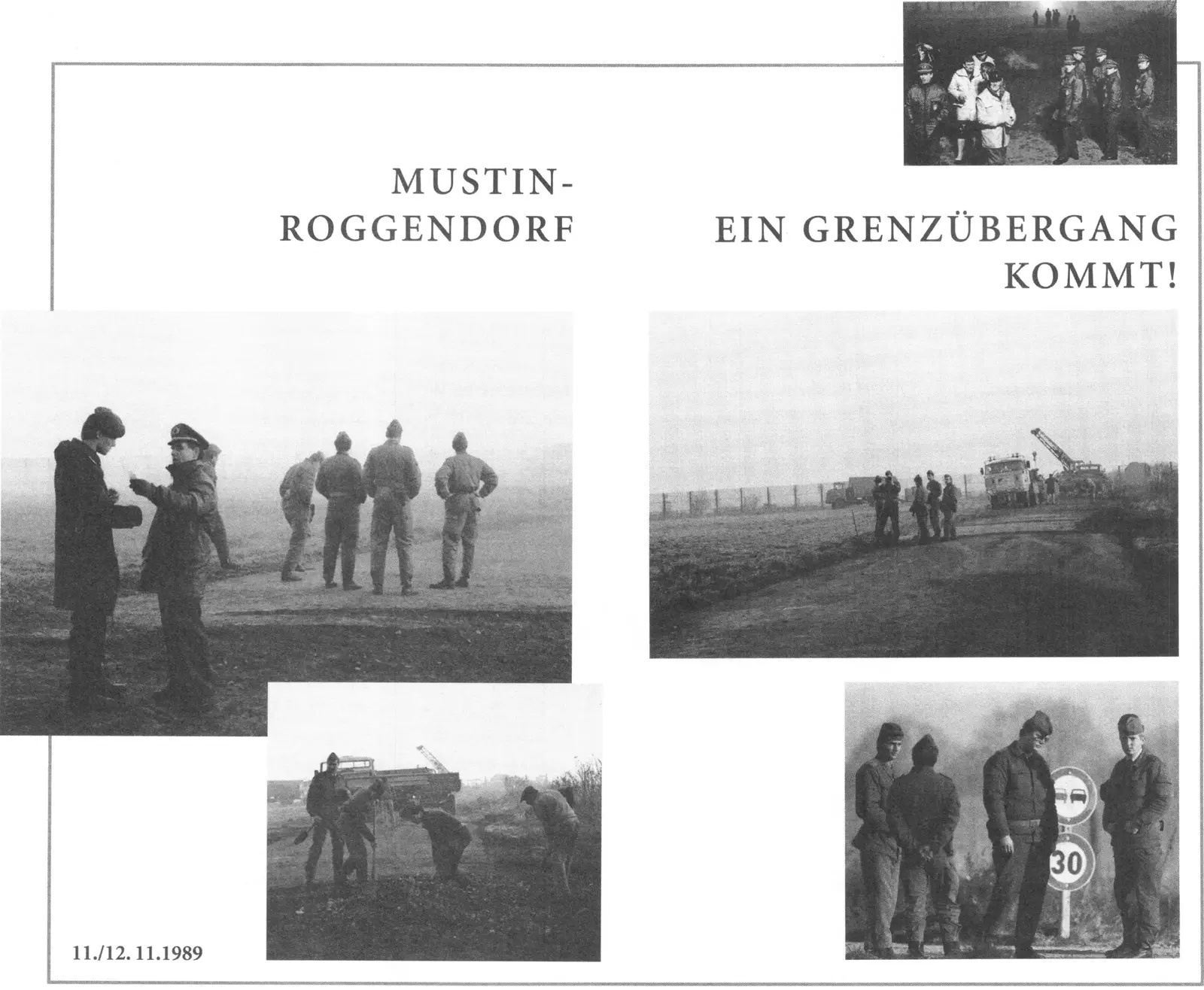

Fotos: Sigurd Müller, Bundespolizeiabteilung Ratzeburg

Im Oktober 1953 treffen sich Marie-Elisabeth und Gerd erstmals in Berlin-Hoppegarten in einem studentischen Reitclub. Marielie wohnt damals in Berlin-Mitte in der Nähe des »Walter-Ulbricht-Stadions«, das später in »Stadion der Weltjugend« umbenannt wird. In der Habersaathstraße hat sie ein Zimmer. Gerd lebt 1953 in der Nähe, und so fahren sie zusammen regelmäßig im Bus von Hoppegarten nach Hause und lernen sich näher kennen. Später wurde der studentische Reitclub in die im August 1952 gegründete »Gesellschaft für Sport- und Technik« (GST), die paramilitärische Ausbildungsorganisation der DDR, eingegliedert. Was einst nur Reitsport war, wird nun politisch. Für das junge Paar ist das der Grund, den Club zu verlassen.

Читать дальше