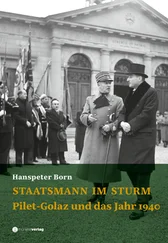

Man darf annehmen, dass Marcel als neugieriger Gymnasiast in der voll besetzten Universitätsaula sitzt, in der am 5. Juni 1906 der hundertste Geburtstag von Belles-Lettres gefeiert wird. Das festlich gestimmte Publikum beklatscht einige der beliebtesten Literaten der welschen Schweiz, darunter den brillanten Benjamin Vallotton, der Rückblick auf die Geschichte des Vereins hält. Der Redner verteidigt die freche heutige Generation der Bellettriens, die nicht mehr wie ihre Vorgänger vor ihren Sitzungen beten und die sich auch nicht mehr siezen.

Sie haben Ideen, Theorien, Argumente zu allem und jedem; sie gefallen sich darin, einen ironisch amüsierten Blick durch die Welt spazieren zu führen; sie sind von Respektlosigkeit beflügelt, aber trotzdem arglos.

Benjamin Vallotton preist die Unerschrockenheit der Bellettriens, die sich weder von Autoritätspersonen noch von kirchlichen Gardinenpredigten einschüchtern lassen und die die fragwürdigen deutschen Trinksitten der andern Studentenverbindungen verachten. Die Bellettriens besuchen zwar – meistens – ihre Vorlesungen, aber lieber schlendern sie blühenden Hecken entlang:

Sie verabscheuen es, im Schritt zu marschieren sie setzen ihre Sitzungen auf acht Uhr an, aber sie würden sich entehrt fühlen, wenn sie vor acht Uhr fünfunddreissig erschienen. Sie haben in ihren Archiven und Bibliotheken eine gewollte und kalt berechnete Unordnung. Ja! Sie tun all das und noch viel anderes, was die braven Leute missbilligen. Worauf die Bellettriens ihnen frech antworten, dass ein Hauch von Phantasie, Disziplinlosigkeit und Ungenauigkeit die Welt mit Poesie schmückt und dass die Zeit noch früh genug kommen wird, wo man brav mit trotten muss.

Wer kann da widerstehen? Nicht Marcel Pilet, der zusammen mit drei Klassenkameraden im folgenden Jahr den Antrag auf Aufnahme in den Verein stellt.

Jeder Mensch bleibt im Laufe seiner Existenz mehr oder weniger sich selber ähnlich, sein zugrunde liegendes Temperament ändert sich kaum und seine Handlungen und Reaktionen werden von tiefen inneren Kräften gesteuert, deren Prinzip gleich bleibt Das Fundament seines Charakters ist mit sechzig Jahren ungefähr dasselbe wie mit zwanzig.

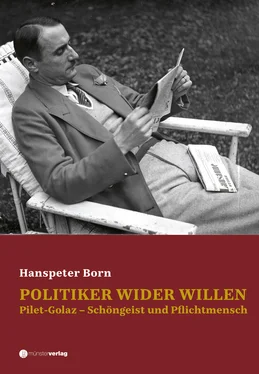

Die Sätze stammen aus einer 1947 von alt Bundesrat Pilet-Golaz an der Universität Lausanne gehaltenen Vorlesung. Wenn es stimmt, dass der einmal geformte Charakter eines Menschen sich kaum mehr ändert, lohnt es sich, das Tun und Treiben des Studenten Pilet genauer unter die Lupe nehmen.

Aus der Zeit seiner aktiven Mitgliedschaft bei Belles-Lettres, von Ende 1907 bis Anfang 1911, sind ausführliche Protokolle, genannt acta , erhalten geblieben. Sie geben Auskunft über die séances , die allgemeinen wöchentlichen Sitzungen, über die huis clos , die geschlossenen Beratungen des fünfköpfigen Vorstands, und über besondere Anlässe wie Theateraufführungen, Feste und Ausflüge. Der Sekretär des Vereins protokolliert jeweils die Sitzungen, die nach einem festen Ritual ablaufen: Vortrag eines Mitglieds über ein frei gewähltes Thema, Diskussion des Vortrags, Vorlesung eines Gedichts oder einer Passage aus einem Buch mit anschliessender Kritik am Rezitierenden. Folgt der gemütliche zweite Teil, meist beim Bier, manchmal auch bei anderen alkoholhaltigen Getränken.

Er ist nicht mehr das verschüchterte Reh, der Provinzbub aus Cossonay, der gleich an der ersten Belles-Lettres-Sitzung, an der er – noch als Kandidat – teilnimmt, die Anwesenden mit seinem Referat verblüfft. An jenem Mittwochabend, 13. November 1907, führt im «Guillaume Tell», dem Stammlokal der Verbindung, der Medizinstudent André Répond als Sekretär das Protokoll:

Monsieur Pilet, Kandidat, hat die Ehre, der Gesellschaft Belles-Lettres eine Arbeit über «Pascal – Mathematiker und Christ» zu präsentieren. Ich empfand einige Mühe, eine knappe Analyse dieser Arbeit zu machen. Sie ist ein wenig konfus und weist erstaunliche Widersprüche auf.

Protokollführer André Répond wird sich als Psychiater, Klinikdirektor und welscher Pionier der Psychoanalyse international einen Namen machen und mit der Légion d’honneur ausgezeichnet werden. Als kluger Menschenkenner lässt er sich nichts vormachen und behandelt seine Couleurbrüder mit nachsichtiger Ironie.

Tatsächlich ist es für Répond nicht einfach, die Thesen des Referenten wiederzugeben. Das Manuskript, das Pilet aufbewahren wird, beginnt mit den Worten:

Condorcet, der von sich sagt, er sei Philosoph – man sagt so viele Dinge –, behandelte Pascal als berühmten Narren. Seiner Meinung nach konnte ein Mathematiker, ein Mathematiker von Rang, nicht Christ sein. In seiner Beurteilung unterliess es Condorcet ganz einfach, der Zeit, in der Pascal lebte, seiner Erziehung und seinem Charakter Rechnung zu tragen.

Der noch nicht 18-jährige Frischling scheut sich nicht, erst einmal einer der Leuchten der Aufklärung eins aufs Dach zu geben. Natürlich macht Pilet Condorcets Fehler nicht. In seinem Referat erzählt er, wie Pascal unentwegt wissenschaftlich forscht, wie er die Welt der «subtilen Theorien der Philosophie» entdeckt. Doch Glanz und Grösse der Philosophen genügen Pascal nicht, «er sieht die Eitelkeit der Dinge dieser Welt und ihre Falschheit». Bleibt als einzige Hoffnung das Übernatürliche, Gott:

Gibt es Gott? Gibt es ihn nicht? Die Chancen sind für beide Auffassungen gleich. Was tun? Sich enthalten? Unmöglich! Ich muss wetten, gegen meinen Willen. Welches ist die beste Wette? Durch das Befolgen der mathematischen Lösungsregeln kommt Pascal dazu, auf die Existenz Gottes zu wetten. Aber auch wenn sein Verstand keinen Widerstand mehr leistet, weiss er aus Erfahrung, dass dies nicht genügt. Der Glaube kommt vom Herzen, nicht von der Intelligenz!

Pilet, selbst begabter Mathematiker und von der Mutter zum gläubigen Christen erzogen, versteht Pascal. Wenn ein grosser Denker wie Pascal den christlichen Glauben mit wissenschaftlicher Logik vereinbaren kann, beruhigt dies den grübelnden Youngster, der selbst Zweifel gehegt haben muss. Pascal, sagt Pilet, hat jetzt nur noch ein Ziel: Christus zu folgen, ihm überallhin und allzeit zu folgen. Zu diesem Schluss kam er – «auch wenn es Condorcet missfallen sollte» –, nicht weil er verrückt war, sondern «allzu logisch». «C’était être chrétien et mathematicien.»

Protokollführer Répond scheint es, dass «diese Kandidatenarbeit den Bellettriens imponiert hat». Am Schluss der Sitzung wird Marcel Pilet zusammen mit acht anderen Kandidaten in den Verein aufgenommen. Zwei Wochen später, bei seinem nächsten Auftritt, kommt das selbstbewusste Neumitglied weniger glimpflich davon.

Pilet deklamiert zwei Gedichte von einer zutiefst unbekannten Dichterin, deren Name ich ärgerlicherweise vergessen habe. Es ist darin die Rede von wilden Pferden, die durch eine blühende Wiese galoppieren. Simond, der erste Kritiker, findet die von Pilet vorgetragenen Gedichte idiotisch.

Die Kollegen kritisieren zudem seine abgehackte, herunterleiernde Vortragsweise und seine unangenehme «Ich pfeife darauf»-Haltung.

Marcel Pilet geniesst die geselligen Abende mit Belles-Lettres im «Guillaume», aber er macht auch mit dem Studium der Rechte zügig vorwärts. In seinem ersten Semester – Winter 1907–1908 – belegt er elf Vorlesungen und bezahlt dafür 120 Franken Studiengeld. Die juristische Fakultät mit Sitz in der alten Académie geniesst einen hervorragenden Ruf. Geachtete Rechtslehrer wie die Professoren Roguin, Rambert, de Felice oder Herzen unterrichten neben dem schweizerischen auch das deutsche und französische Zivilrecht. Dies zieht zahlreiche Ausländer, vor allem Deutsche, aber auch Studenten aus der Türkei, anderen Mittelmeerländern, dem Nahen Osten und Afrika nach Lausanne.

Der juristischen Fakultät angeschlossen ist seit 1901 die Ecole des sciences sociales et politiques , an der kein Geringerer als Vilfredo Pareto (1848–1923), einer der Väter der Soziologie, lehrt. Pilet besucht in seinem ersten Semester beide von Pareto gegebenen Kurse, Economie politique und Sociologie . Paretos Theorie des Elitenkreislaufs, die ihn berühmt gemacht hat, bleibt umstritten, aber niemand bezweifelt die Originalität und Integrität des vom Waadtländer Staatsrat nach Lausanne geholten italienischen Gelehrten. Paretos These, dass Eliten auch in Revolutionen nicht von einer Masse ersetzt werden, sondern von einer Ersatzelite, hat Pilet überzeugt.

Читать дальше