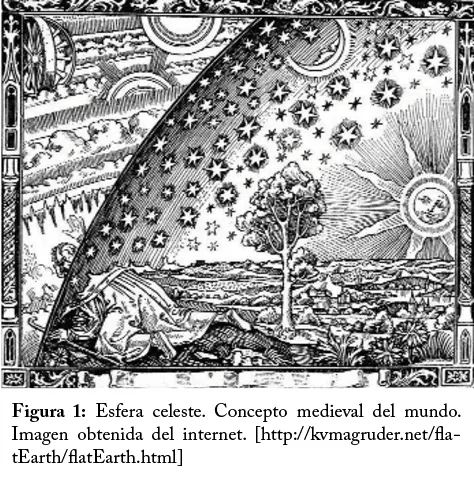

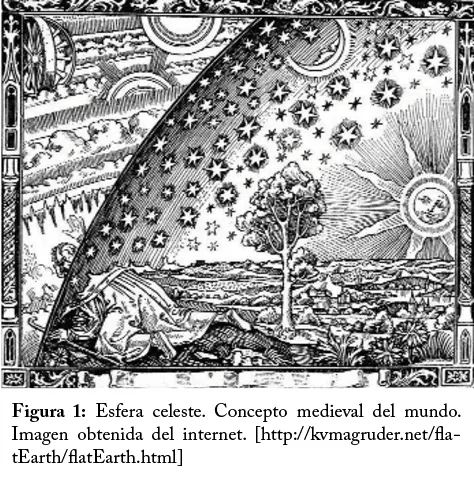

Los primeros humanos percibieron la bóveda celeste tachonada de puntos brillantes que llamaron estrellas fijas. La Figura 1 muestra una imagen medieval del concepto de esfera celeste. Otros cuerpos con aspecto de estrella se mueven entre las estrellas fijas, son los planetas, cuyo significado es “estrella errante” o vagabundo.

Día tras día el conjunto de estrellas fijas, el Sol, la Luna y los planetas se mueven de este a oeste debido a la rotación de la Tierra. Por otra parte también notaron que el Sol la Luna y los planetas se mueven de oeste a este entre las estrellas fijas.

Todo lo visible en la bóveda del cielo ha sido por mucho tiempo un misterio para la humanidad, hasta que el mito y la religión los condujo a tratar de descifrar los caprichos que él cosmos mostraba. Comenzó entonces la medición de las posiciones de los astros utilizando varas, obeliscos y monumentos de piedra. Ésta técnica les permitió percibir movimientos sofisticados de los planetas. Los registros del Sol y de la Luna fueron cruciales para contabilizar el tiempo y pronosticar el cambio de las estaciones, de gran utilidad para la actividad agrícola.

Conocer y adelantarse a estos movimientos no fue una tarea trivial, demandó muchos siglos de observación para pronosticar los cambios en el cielo. Se explicaron los cambios en base a modelos muy imaginativos. El primero de ellos fue el geocéntrico, este modelo responde a la percepción inmediata del observador; el Sol, la Luna y las estrellas se mueven alrededor del observador situado en la Tierra. El Sol completa un ciclo cada día, igual que las estrellas fijas. Los planetas se mueven entre las estrellas de oeste a este pero su movimiento no es regular, aveces se mueven en reversa y luego retoman su camino, dibujando un rulo en el cielo, movimiento que lo llamaron epiciclo. Así percibieron el mundo todas las civilizaciones del planeta.

Otro modelo cósmico, tímidamente, había asomado en medio oriente; el modelo heliocéntrico, en el cual la Tierra y los planetas se mueven en órbitas cerradas alrededor del Sol. Este modelo a pesar de ser más simple que el geocéntrico para explicar el movimiento de los planetas, no fue fácil aceptarlo porque se necesitaba la evidencia que pruebe la translación de la Tierra. Con pragmatismo, los que se opusieron al modelo heliocéntrico, clamaban la variación en la posición relativa de alguna estrella cercana, debería variar a lo largo del año respecto de las estrellas de fondo. Este fenómeno se denomina “paralaje anual” de las estrellas. Debería notarse un cambio de posición durante un intervalo de seis meses. Si se aceptaba este modelo la única explicación de la ausencia del paralaje anual se debe a que todas las estrellas están muy distantes, o sea un universo infinito; concepto que fue difícil de asimilar después de la influencia aristotélica.

Hubo muchos intentos para medir el efecto de paralaje dede Hiparco (150-120 aC) hasta Bradley (1693-1792 dC), incluyendo a Tycho Brahe (1546-1601 dC) y otros, pero todos fracasaron en el intento. La comprobación del movimiento de la Tierra se obtuvo en 1727, pero no fue mediante la observación del paralaje, sino a través de un descubrimiento inesperado. Hechos como este suelen suceder en la ciencia.

El interés de esta publicación es mostrar la evolución del conocimiento del Sistema Solar, y la importancia del método geométrico para obtener distancias, método que se desarrolló en la antigüedad junto con las primeras nociones de la geometría, y que hoy sigue siendo utilizado junto con la tecnología espacial.

En la parte 1 se explica cómo los antiguos astrónomos utilizaron el gnomon, el primer dispositivo para medir el pasaje del tiempo. La parte 2 muestra las percepciones del cosmos en Centro América, Asia y Europa. Se exponen las ideas desde Platón hasta Aristóteles que influenciaron la ciencia occidental. La parte 3 describe la geometría del paralaje anual y la refracción atmosférica. También se exponen las primeras ideas sobre el efecto de los rayos de luz en la atmósfera.

La parte 4 describe algunos de los modelos del cosmos, desde Tolomeo hasta Kepler. Varios modelos explicativos fueron propuestos, en el mejor de los casos hubo explicación matemática de los movimientos, pero las causas físicas estuvieron ausentes hasta la llegada de Isaac Newton.

La parte 5 muestra los conflictos que enfrentó la ciencia al proponer cambios en los modelos cosmológicos, los cuales fueron interpretado por los religiosos como un atentado contra el dogmatismo en ves de una postura de nuevos conocimientos.

La parte 6 cuenta los experimentos de Bradley y Molyneux. Ellos descubren imprevistamente el movimiento de la Tierra mediante el fenómeno que no es el paralaje anual. Bradley interpreta correctamente las observaciones y descubre la aberración estelar, un efecto que involucra la velocidad de la luz. Se exponen también las primeras observaciones en el siglo XVIII.

La parte final relata los experimentos llevados a cabo en la era espacial. Describe también cómo se utiliza el antiguo método geométrico para las determinaciones de distancias a las galaxias.

Para aquellos lectores familiarizados con el álgebra, se exponen la geometría de la aberración estelar en el apéndice, el cual es una ampliación de lo explicado en la parte 3.

Parte 1

1 - Medidas y Registros

En la antigüedad se han hecho observaciones astronómicas en todo el planeta, son bien conocidas las de Babilonia, Asia y América. Muchas de ellas se ocuparon del calendario más que desarrollar una teoría planetaria.

Los astrónomos de Babilonia habían estado observando los cielos durante siglos y habían registrado sus observaciones en tablas de arcilla y produjeron calendarios. Contamos con observaciones de Venus escritas por el rey Ammisaduqa según relata en su tesis Russell Hobson (2009) [1].

En Babilonia los astrónomos caldeos estaban preocupados principalmente por las efemérides. Aunque no especulaban con modelos geométricos para explicar la cosmología, como lo hicieron los modelos helenísticos posteriores, quienes desarrollaron modelos planetarios. Las efemérides y los textos de los babilonios empleaban procedimientos aritméticos para calcular el tiempo y el lugar (en el cielo) de los eventos astronómicos significativos (M. Ossendrijver, 2017) [2]

Debido a la gran cantidad de datos precisos disponibles los astrónomos babilonios hicieron pronósticos acertados. Calcularon la duración del mes lunar de 29,5 días (el período entre dos lunas llenas) también llamado mes sinódico. Calcularon la duración del año y usando estos datos pudieron predecir eclipses lunares y más tarde, eclipses solares con bastante exactitud. Su herramienta fue el ciclo de Saros1: este es el período de 223 meses sinódicos (o 18 años y 11,3 días), después de los cuales se repiten los eclipses lunares y solares. Por ejemplo, sabiendo que ha habido un eclipse solar el 18 de mayo del 603 aC al amanecer, estaban seguro de que habría un eclipse casi similar el 28 de mayo del 585 aC al atardecer.

Según Herodoto el eclipse provocó un súbito oscurecimiento del Sol y detuvo una sangrienta batalla entre los Lidos y Medos. Puede ser que haya sido el primer eclipse que se pronosticó.

Jupiter, uno de los planetas significativos por su brillo y su periodo en la esfera celeste de 12 años, fue uno de los astros mejor registrado. En un estudio reciente de tablas cuneiformes inéditas en el Museo Británico, fechadas entre 350 y 50 aC, señalan que los astrónomos babilonios a veces usaban métodos geométricos para describir el movimiento de Júpiter2 a lo largo del tiempo3.

Читать дальше