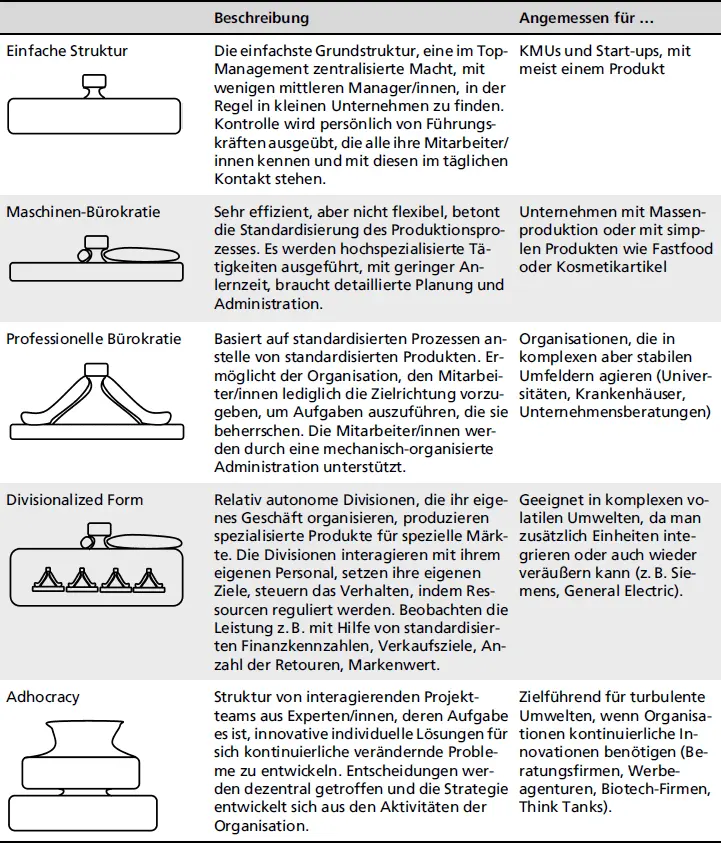

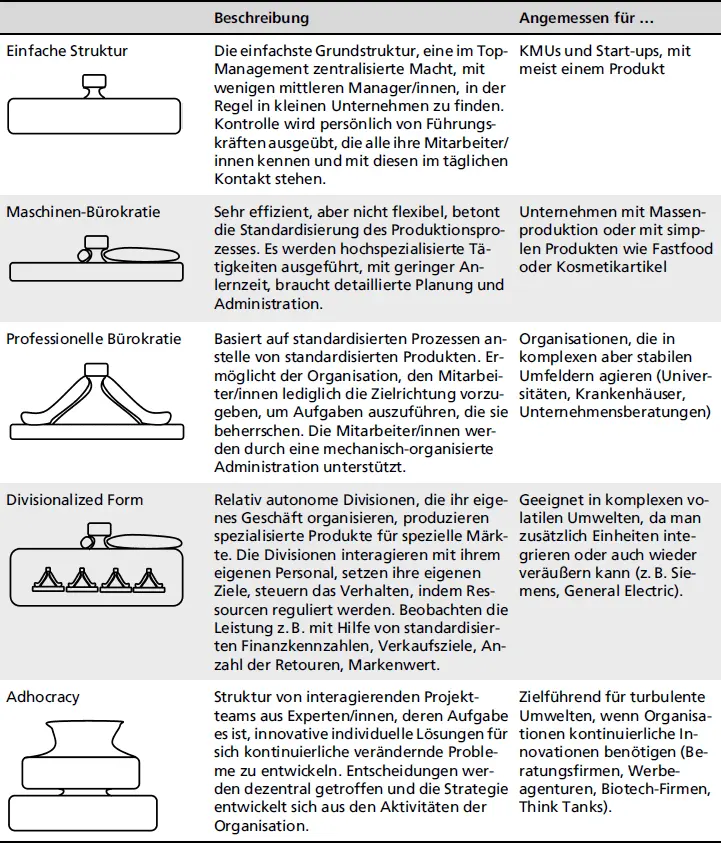

Tab. 1.2: Organisationstypen und ihre Passung zu verschiedenen Umwelten (nach Mintzberg, 1983; Huber, 2011)

BeschreibungAngemessen für …

Gegenstand der Network Theory (Netzwerktheorie) ist die Analyse von Netzwerken, welche durch Beziehungen zwischen Akteuren gebildet werden, sowie deren Wirkungen und Bestimmungsfaktoren (Ebers & Maurer, 2014).

Die Netzwerktheorie betrachtet unterschiedliche Arten von Beziehungen (Kommunikations-, Freundschafts-, Vertrauens- oder Vertragsbeziehungen), die zwischen unterschiedlichen Akteuren, wie Individuen, Gruppen, Organisationseinheiten, Organisationen, Industrien und Regionen, bestehen (Ebers & Maurer, 2014).

Unterschiedliche Netzwerkbeziehungen, Netzwerkstrukturen und Positionen im Netzwerk

1. beeinflussen, auf welche materiellen und immateriellen (z. B. Informationen) Ressourcen Akteure zugreifen können,

2. bieten in unterschiedlichem Ausmaß Macht und Kontrolle über andere Akteure und ihre Ressourcen, und

3. senden unterschiedliche Signale über Reputation und Status eines Akteurs, welche dessen Verhalten gegenüber dem Akteur beeinflussen (Ebers & Maurer, 2014).

Netzwerktheorien haben in den Sozialwissenschaften eine lange Tradition. Schon in den 1930er Jahren (z. B. Moreno, vgl. Ebers & Maurer, 2014) und in den 1950er Jahren untersuchten Psychologen/innen in Kleingruppenexperimenten den Informationsfluss innerhalb dieser Gruppen (Huber, 2011). In den 1970er Jahren folgten dann fragebogengestützte Untersuchungen zum Informationsfluss. Die meisten Netzwerktheorien beziehen sich deshalb auf das Teilen von Informationen in Organisationen und deren Untereinheiten (Granovetter, 1973). In den neueren Ansätzen wird auch der Informationsfluss zwischen Organisationen betrachtet (z. B. die Wissensweitergabe), aber auch die Weitergabe von Vertrauen, Reputation und weiteren Ressourcen. Mit der Computerisierung und der Digitalisierung von Organisationen bieten sich nun schon seit einigen Jahren neue informatikgestützte Möglichkeiten der Informationsflussanalysen. Wichtige Merkmale im Zentrum der Betrachtung sind hier die Geschlossenheit oder Offenheit von Netzwerken, die Zentralität, Knoten und »Hubs«. Die Netzwerktheorie (z. B. Granovetter, 1973/1985) betont, dass ökonomische Akteure in soziale Strukturen eingebettet sind, die ihre Handlungen behindern oder begünstigen können (Ebers & Maurer, 2014). Die Network Theory erklärt die organisationale Leistung als eine Funktion der organisationalen Netzwerkstruktur und durch die Merkmale der Netzwerkknoten (Huber, 2011). Netzwerke gelten als Struktur-Variable und erklären vor allem Veränderung und organisationale Leistung.

Die Strategic Choice Theory ist die Antwort auf die in den 1960/70er Jahren dominierenden Denkrichtungen der Population Ecology, des Evolutionary View und der Institutional and Contingency Theorien (s. o.), die jeweils davon ausgehen, dass die Merkmale der Organisation durch die Umwelt selektiert werden. In der Strategic Choice Theory geht Child (1972) jedoch davon aus, dass die sog. Dominate Koalition (»Das Management«), die eine Organisation repräsentiert, zumindest einen gewissen Einfluss auf die Umwelt, die genutzte Technologie oder die Größe ausübt und deshalb Kontingenzen auch selbst herstellen kann.

In diesem Sinne erklärt die Strategic Choice Theory die Eigenschaften und die Umwelt von Organisationen als Konsequenzen der Absichten der dominanten Koalition, die unter Berücksichtigung der Umfeldbedingungen, der organisationalen Ziele und den damit verbundenen Ansprüchen an die Anspruchsgruppen (  Kap. 5) die Merkmale in einer Organisation implementiert, die als erfolgreich erachtet werden.

Kap. 5) die Merkmale in einer Organisation implementiert, die als erfolgreich erachtet werden.

Zusammenfassend lassen sich die Organisationstheorien dahingehend unterscheiden, wie »erfolgreiche« Merkmale, bezogen auf ein Umfeld, in dem die Organisation agiert, herausgebildet werden – durch externe Kräfte der Selektion oder durch die Nutzung von Einfluss über Ressourcen, Entscheidungen für die bewusste Gestaltung von Merkmalen, um eine Passung herzustellen, durch die Gestaltung von Informationsflüssen oder durch strategische Entscheidungen.

1.2 Die klassischen, für die AOW-Psychologie relevanten Organisationtheorien

Im Folgenden sollen nun die prominentesten und für die AOW-Psychologie einflussreichsten Organisationstheorien vorgestellt werden. Als »Klassiker« gelten: Taylorismus, Verwaltungslehre, Human Relations-Bewegung, Likerts New Management-Theorie, Sozio-technische Systeme. Neuere Theorien sind die der High Reliability-Organisationen und der Organisationen als cyber-physische Systeme.

Nach Greenberg und Baron (2000) sowie Kirchler et al. (2004) lässt sich die Natur von Organisationen, wie Huber (2011) beschreibt, anhand von fünf Hauptdimensionen beschreiben:

1. Ausmaß der Hierarchie,

2. Spezialisierung der Arbeit,

3. Weite der Kontrollspanne,

4. Anteil der entscheidenden und beratenden Positionen und

5. Ausmaß an Zentralisierung (Greenberg & Baron, 2000; Kirchler et al., 2004).

Anhand dieser fünf Hauptdimensionen lassen sich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Theorien verdeutlichen.

Im Folgenden werden die prominentesten Organisationstheorien aus der Entstehungszeit von großen Organisationen ab dem Ende des 19. Jhd. bis in die späten 1990er Jahre dargestellt.

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie sich für Theorien, die schon 100 Jahre alt sind, interessieren sollten und wozu Sie diese noch brauchen. Sind diese 100 Jahre alten Theorien nicht »museumsreif«? Das spannende an diesen Theorien ist, dass die damals entwickelten und implementierten Prinzipien, z. B. der Arbeitsteilung oder der Stab- und Linienorganisation, auch heute noch Organisationen in massiver Art und Weise prägen – auch wenn diese Prinzipien heute in anderen »Gewändern« daherkommen. Diese Grundprinzipien zu verstehen bedeutet, die »Natur« des Organisationalen zu verstehen sowie deren Grundproblematik der Arbeitsteilung und der Koordination der arbeitsteilig ausgeführten Tätigkeiten hin auf das Gesamtziel.

Organisationen – auch heute – stehen in einem ständigen Spannungsverhältnis zwischen dem Grad der Arbeitsteilung und der dafür benötigten Koordination. Koordination ist der »Preis«, der für die Arbeitsteilung in Organisationen gezahlt wird.

Die im Folgenden vorgestellten Organisationstheorien müssen dabei vor dem Zeitgeist des jeweiligen Entstehungspunkts gesehen werden. Der Zeitgeist und die damit oft verbundenen Menschenbilder sind die kollektiven Erfahrungen und die damit verbundenen geteilten gesellschaftlichen Haltungen einer Zeit (z. B. hohe Einwanderungsquoten in den USA zu Beginn der 1900er Jahre, das Wachstum der Städte, die Nachfrage nach Arbeitskräften, die Entwicklung großer Maschinen) und die damit einhergehenden Werten und Haltungen gegenüber den relevanten Themen und Erfordernissen der Zeit (Gibt es ein Überangebot an Arbeitskräften oder einen Mangel? Welche Bedürfnisse und Nachfragen bringen zunehmender Wohlstand mit sich?).

Der Zeitgeist, der sich in den klassischen und auch den neuen Organisationstheorien wiederfindet, bezieht sich dabei fast ausschließlich auf den Zeitgeist der Menschen in den aufstrebenden Industrienationen, d. h. den Manager/innen und Wissenschaftler/innen in den USA, in UK und in Europa, der ausgehend von der industriellen Revolution das Arbeiten und Leben in diesen Ländern prägte.

Читать дальше

Kap. 5) die Merkmale in einer Organisation implementiert, die als erfolgreich erachtet werden.

Kap. 5) die Merkmale in einer Organisation implementiert, die als erfolgreich erachtet werden.