El fragmento es el registro ideal para las dos apuestas que Barthes hace en simultáneo: releer una obra (la propia) sin dirigirla, sin unificarla bajo una interpretación, haciéndole crecer, en cambio, pequeños intermezzi de lectura que funcionan como glosas, retomas, digresiones; retratar a un sujeto (él mismo) sin narrarlo, sin disciplinar sus pormenores de vida con una línea de tiempo, más bien sorprendiéndolo en coyunturas caprichosas (“momentos”) y rasgos puntuales (los famosos “biografemas”, ya ensayados en el Sade, Fourier, Loyola ), a primera vista poco ejemplares, que relanzan el sentido de una vida menos por lo que representan del que la vivió que por el modo en que lo y la novelan , empujándolos suavemente hacia la ficción.

Es significativo que el Barthes por Barthes naciera en (y en cierto modo de) el espacio del seminario. Barthes vuelve sobre sí y sobre su recorrido en la escritura como nunca lo hizo antes, con un lujo de intimidad y detalles que ninguna aduana crítica –marxista, estructuralista, semiológica– habría perdonado. Nada menos directo, sin embargo, que este material en primera persona: por inesperadas que sean, las “revelaciones” a las que Barthes condesciende en el libro son lo contrario de una confesión, no tanto porque no sean importantes o jugosas como porque son oblicuas , y si han llegado al papel es al precio de un proceso complejo, sembrado de ecos, rebotes, refracciones, resonancias –el mismo tipo de mediación y de interferencia, de distorsión y corrección, que el texto del libro debió sufrir en las sesiones de discusión del seminario‒. Es otro de los antídotos con los que Barthes se preserva (y que ya había dejado su marca en el S/Z , otro work in progress sometido a la experiencia del seminario): acepta hablar de sí pero solo, como quien dice, por interpósita persona, a través de otros, de esos otros privilegiados que son sus estudiantes, como si el acceso a la dimensión más personal solo fuera posible vía un sistema de rodeos estricto, a la vez confiable (porque Barthes debe entregarse a él) e imprevisible (porque nunca sabe de antemano qué es lo que le devolverá).

Esa estrategia de lo indirecto –que Barthes llevaba encima siempre, as en la manga, aerosol defensivo, pastilla de cianuro– abre sin duda el camino hacia la ficción, hacia esa famosa novela que Barthes nunca escribirá pero que imantaba desde siempre su escritura (y que prefigura en más de un sentido la autoficción, el concepto que Serge Doubrovsky lanzará dos años después). Pero lo abre reanudando relaciones con una dimensión inesperada, a la vez arcaica e intempestiva. Todo es cuestión de imagen en el Barthes por Barthes : daguerrotipos de los antepasados, fotos de niñez, de la madre, del padre prematuramente muerto, de la Bayonne mítica de la infancia; pero también, y sobre todo, imágenes multiplicadas del Barthes que escribe y piensa: figuraciones, “modelos”, ideales, ideas de sí que le devuelven colegas, medios, instituciones, supersticiones personales, coartadas, autojustificaciones… Libro hospitalario y desprejuiciado, precursor de esa provocación que será Fragmentos de un discurso amoroso (1977), el Barthes por Barthes marca el retorno del sujeto, la intimidad y lo personal a una práctica y una filosofía de la escritura que solo parecía tolerarlos como desvíos, flashes o lapsus, intensos pero esporádicos, y marca sobre todo la irrupción de lo imaginario, una categoría en desuso, marginal, eclipsada y desacreditada –como buena parte del legado sartreano– por el despotismo de lo simbólico fogoneado por el credo lacaniano.

A partir del Barthes por Barthes , todo el trabajo barthesiano se pone bajo el ala de la imagen y lo imaginario – La cámara lúcida , su ensayo sobre la fotografía, está dedicado a Lo imaginario de Sartre–, como si la escritura, tras haber extenuado el reino del significante, volviera a abismarse con un goce nuevo, una alegría nueva, en los juegos de identidad y apariencia, de reconocimiento y desconocimiento, que la teoría de los años 60 y 70 habían confinado al estadio de espejo y a la comedia. Aquí, como lo hará también en Fragmentos de un discurso amoroso con el problema de lo sentimental, Barthes no tiene miedo de ser anacrónico. Elige el anacronismo, más bien, y lo elige por su excentricidad, su desubicación, su potencia disruptiva, su capacidad para fisurar una cultura de época que se ha vuelto demasiado consensual, demasiado homogénea incluso en su radicalidad: hablar de amor cuando la época llama a liberar y hacer proliferar las sexualidades; volver sobre la imagen y lo imaginario cuando la época solo tiene oídos para las voces de lo simbólico. Barthes se ríe suavemente de sí cuando se autorretrata como un sujeto demodé : toca el piano, pinta acuarelas (pasatiempos típicos, dice, de una jovencita burguesa), venera a Charles Panzéra, lee a Chateaubriand. En Incidentes , su libro póstumo, cuenta que una noche, antes de dormir, lee unas páginas de las Memorias de ultratumba y piensa con algún pavor: “¿Y si los Modernos se equivocaron? ¿Y si no tuvieran talento?”.

¿Barthes reaccionario? No del todo. Más bien un sujeto extrañamente audaz, capaz de formular lo que ni el más intrépido de los Modernos osaría formular: que en una fe de vanguardia también hay temblor, y que en ese temblor –pavor, incertidumbre, vacilación– también hay sentido. A Barthes, cuya pasión de vida fue el sentido, le gustaba poner en escena el temblor como accidente de la enunciación, falla feliz, productiva, de la que podían brotar posibilidades insospechadas. No era un reaccionario: era un vanguardista melancólico, que se daba el lujo de temblar. Militante del anacronismo, estaba “en la retaguardia de la vanguardia”, una posición histórica que explica muchas de las acrobacias, los desplantes, las “salidas” teóricas que dejaban perplejos a sus contemporáneos. Como buen vanguardista, siempre estaba en condiciones de detectar qué era lo que estaba muerto; como buen anacronista (como buen perverso), amaba eso que estaba muerto casi tanto como lo que estaba por nacer. Esa fue su audacia, su obstinación, su originalidad de moderno paradójico: seguir amando lo que ha muerto, y seguir escribiéndolo.

ALAN PAULS, Buenos Aires, septiembre de 2017

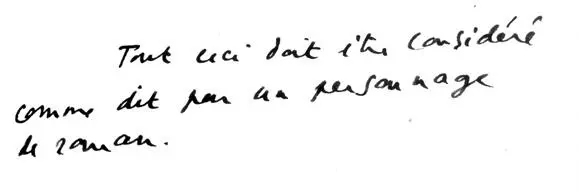

Todo esto debe ser considerado como dicho por un personaje de novela.

Agradezco a los amigos que tuvieron la amabilidad de ayudarme a preparar este libro: Jean-Louis Bouttes, Roland Havas, François Wahl, con el texto; Jacques Azanza, Youssef Baccouche, Isabelle Bardet, Alain Benchaya, Myriam de Ravignan, Denis Roche, con las imágenes.

Roland Barthes por Roland Barthes

He aquí, para empezar, algunas imágenes: son la porción de placer que el autor se ofrece a sí mismo al terminar su libro. Es un placer de fascinación (y por ello mismo bastante egoísta). Solo he conservado las imágenes que me dejan estupefacto, sin que sepa por qué (esa ignorancia es propia de la fascinación, y lo que diga de cada imagen nunca será sino imaginario).

Читать дальше