Desde otra mirada y otra realidad contrastante, Cristina Hernández sitúa sus reflexiones en la vecina región de la Montaña de Guerrero y desde allí da cuenta de las violencias normalizadas contra mujeres mè’phàà y na savi, se cuestiona el porqué de la prevalencia de la discriminación, la exclusión y su vínculo con el permanente estado de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres. Situación que se constituye como una de las grandes paradojas de esa región, si consideramos que los pueblos de la Montaña han sido protagonistas de una de las experiencias más exitosas de pacificación e impartición de justicia comunitaria, en una zona que vivía asolada por la violencia ejercida por el crimen organizado. Son ampliamente reconocidos los éxitos de su policía comunitaria y su sistema de justicia comunitaria, que suman ya más de 25 años en la región (Sierra, 2018). Sin embargo, a pesar de la búsqueda e impartición de justicia que acumula ya un cuarto de siglo, es sorprendente que a pesar del amplio trabajo de concientización y politización de la región, que es importante mencionar, ha tenido como uno de los ejes de discusión comunitaria las violencias de contra las mujeres. Sin embargo, a pesar de este vigoroso proyecto social, la violencia de género que viven las mujeres en el ámbito de sus hogares no ha logrado desterrarse. Esto, de acuerdo con Cristina Hernández, obedece a que la naturalización de la desigualdad de género se reproduce y perpetúa como uno de los mecanismos de la cultura internalizada entre hombres y mujeres, que explica en buena medida por qué las violencias no sean cuestionadas tanto en el espacio doméstico como en el ámbito público, a pesar del enorme sufrimiento social que provocan. La autora recurre, desde una etnografía narrativa, al análisis del papel que juega la discriminación lingüística cuando se conecta con situaciones donde las mujeres necesitan expresar su opinión y otorgar valor a la fuerza de su palabra para defenderse, dar su testimonio o expresarse en la toma de decisiones. Se trata de la presentación de un escenario que pretende dar cuenta de las dificultades para cambiar la cultura y, por ende, las prácticas violentas y de subordinación que están enraizadas en una doxa y una cultura patriarcal internalizada que no logran ser removidas.

En este mismo eje temático, Carmen Cariño, quién ha trabajado de manera colaborativa y comprometida desde 2008 con mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, analiza ¿cómo se configura la resistencia desde las prácticas de las mujeres indígenas desplazadas?, la autora coloca el término de “desplazadas” para dar cuenta de que las violencias contemporáneas están presentes en todos los espacios donde las mujeres se movilizan y se visibilizan. La autora da cuenta del camino espinoso del desplazamiento forzado del pueblo triqui y, particularmente, expone las múltiples violencias políticas a las que están expuestas las mujeres. Lo conmovedor de este trabajo es que nos contagia la indignación al saber las experiencias dramáticas que siguen enfrentando las mujeres a diez años de la expulsión violenta de sus territorios, y que a pesar o tal vez por eso mismo, ante un panorama tan complejo y violento, las mujeres triquis asumen una agencia política tanto en San Juan Copala, como en los lugares a los que las lleva el desplazamiento forzoso. Es importante mencionar que el tema del desplazamiento es muy reciente en México, pues oficialmente el gobierno mexicano no reconoce como desplazamiento forzoso a la expulsión de personas de sus terruños de origen, sea por conflictos religiosos, políticos o de otra índole.

El debate sobre desplazamiento encuentra su raíz en el año 2006, cuando la entonces Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) impulsó un Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID) y reconoció que existía población indígena desplazada debido a la violencia generada por conflictos armados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco e Hidalgo. La autora explica que el “desplazamiento interno forzado” (DIF) en México ha crecido de forma alarmante debido a disputas por el control de recursos naturales y me gaproyectos de desarrollo, así como a la presencia del ejército y de grupos paramilitares principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. De manera crítica Carmen Cariño señala que pese a este escenario que pareciera ir en incremento, existe una ausencia normativa y discursiva sobre dicha problemática. Únicamente en el estado de Chiapas y Guerrero encontramos normas al respecto, en el caso del primero existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, mediante la cual se estableció la creación de un Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno; mientras que en Guerrero se promulgó la Ley número 487 que está dirigida a prevenir y atender el desplazamiento interno.

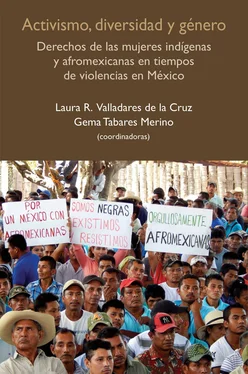

El segundo eje analítico del libro lo hemos intitulado “Las disputas por la autorrepresentación política”, que tuvo como objetivo reunir una serie de trabajos que abordaran los retos y dilemas que conllevan las luchas de las mujeres por la autorrepresentación política y sus disputas para acceder a cargos de representación en los distintos niveles de gobierno, como son las estructuras municipales y en el Congreso de la Unión. Los textos están centrados en discutir y visualizar cómo las mujeres indígenas y no indígenas participan en la construcción del poder en los ámbitos locales, así como sobre la excepcionalidad de su participación en la Cámara de Diputados. Los tres estudios que integran este apartado muestran que independientemente del nivel de gobierno en el que las mujeres participen y sin importar las siglas partidarias con la que disputan un cargo de representación popular, su pertenencia étnica y de género son los ejes articuladores de su quehacer político.

Los tres capítulos que integran este eje temático reflexivo, parten de elaborar una síntesis del sinuoso camino recorrido en los marcos normativos nacionales para arribar al principio de la paridad electoral, recientemente reconocida y ejercida en el ámbito nacional en todos los niveles de gobierno en las pasadas elecciones realizadas en el año 2018. Las autoras están interesadas en documentar experiencias personales y evaluar gestiones de gobierno, para dar cuenta de los enormes retos que enfrentan, primero como sufragistas y después como autoridades o legisladoras. Las experiencias de estas mujeres políticas dan nítida cuenta de los techos de cristal que deben resquebrajar y las enormes violencias que deben enfrentar para ejercer su derecho a participar en la arena pública. Tarea compleja, pues conocemos de sobra las resistencias de las estructuras partidarias para incorporar a las mujeres en sus planillas de candidatos y la larga cauda de simulaciones, corruptelas y violencias que se ejercen para evitar compartir el poder con las mujeres. Siendo este último uno de los principales retos en la arena política; el remontar la cultura patriarcal que continúa colocando a las mujeres en el espacio privado, como reproductoras de la vida, cuidadoras del hogar y el honor, a pesar de que las cifras señalan que su participación en la vida económica es importante, pues más de 30% de la fuerza laboral está constituida por mujeres y de acuerdo con los datos oficiales 30% de los hogares están encabezados por mujeres (Conapo, 2015).

La participación de las mujeres en todos los niveles de la estructura de poder del Estado y en los espacios de toma de decisión son el resultado de un arduo y largo proceso de la lucha colectiva protagonizada por mujeres del país y de todo el mundo, por ello podemos afirmar que su presencia en el campo del poder y la política no es el efecto de una “voluntad política” o dádiva complaciente, es la consecuencia de décadas de disputar un lugar en la política y en la esfera pública. Destacan como actualmente, las mujeres indígenas toman la palabra en diversos escenarios de activismo político, pero al mismo tiempo este activismo las ha hecho objeto de violencias sin parangón. Es decir, son víctimas de la violencia por su activismo en la defensa de sus derechos como mujeres, en la defensa de sus territorios-cuerpo, lo que las coloca con “revoltosas”; esta violencia se ejerce también en el ámbito electoral, que se denomina “violencia política por razón de género”. Lo que significa que la paridad de género, como principio para garantizar “la igualdad” entre hombres y mujeres en el acceso a cargos de representación política no es la gran panacea, debido a que aún seguimos escuchando afirmaciones como “se toma en cuenta a la mujer porque es obligatorio”, “porque así está estipulado en la ley”. De estas problemáticas nos hablan las autoras Laura Valladares y Lizeth Pérez, quienes plasman que a pesar de los grandes avances en materia de paridad de género, esto no se traduce en una promoción y garantía de la igualdad entre los géneros; es decir, que en los cargos de representación pública las mujeres siguen siendo una minoría, por lo tanto, la voz de las mujeres indígenas en la toma de decisiones sigue quedando como un eco que se escucha al fondo de las tribunas del Congreso o de los municipios.

Читать дальше