Coincidimos con Marcela Lagarde cuando afirma que las mujeres compartimos la misma condición histórica, pero diferimos en cuanto a situaciones de vida. Desde el pañuelo blanco que enarbolaron las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en 1977 en Argentina, hasta el pañuelo verde que usamos las mujeres de distintos países en la marcha del 8 de marzo de 2020, y que simbolizó un grito de exigencia por una “educación sexual para decidir”, “anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, así como una exigencia de vivir “una vida libre de violencia”. De norte a sur, de sur a norte, del centro a la periferia y de la periferia al centro, las mujeres cuestionamos la organización patriarcal del mundo.

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, el acceso a las redes sociales ha facilitado que las mujeres de todas las geografías del planeta se interconecten y se vinculen para expresar sus críticas, y confronten las violencias estructurales. También las redes sociales han sido un espacio privilegiado para denunciar a acosadores, hostigadores y, en general, a los agresores de las mujeres. Allí se han expuesto los nombres y rostros de hostigadores, secuestradores, violadores y asesinos y en múltiples casos las denuncias en redes sociales como #MeToo, se han constituido como redes potentes para exponer las violencias y en su caso judicializar las denuncias o, por lo menos, provocar la expulsión de los agresores de los espacios laborales desde donde perpetraban sus agresiones. Sin embargo, el acceso a las redes sociales no es igual para todas las mujeres, ni en todas las geografías; quienes trabajamos o vivimos en comunidades indígenas o afromexicanas sabemos que se carece, en gran medida, de acceso a esas redes sociales, conocemos que las mujeres no tienen la posibilidad de denunciar y visibilizar las violencias en las redes, pero se encuentran y conforman redes de mujeres en donde se expresan, intercambian agravios, denuncian las violencias de las que son objeto y reflexionan sobre los caminos posibles para detener estos embates que agravian sus vidas, las de sus familias y comunidades de origen.

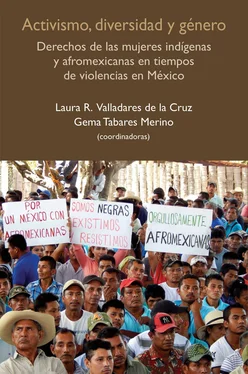

En sintonía con estas experiencias, los capítulos que integran esta obra colectiva tienen como objetivo contribuir a la visibilización, los entramados de la violencia estructural (Galtung, 2003) y su contraparte, la resistencia. En los contextos rurales e indígenas la realidad tiene sus particularidades y complejidades, pues en la mayoría de los casos comparten condiciones de precarización y marginalidad; por ello, pensamos que no podemos romantizar o invisibilizar los entramados comunitarios en donde prevalecen violencias hacia las mujeres que se expresan en insultos, tortura, violación, prostitución de niñas, acoso sexual, infanticidio; violencias emocional, psicológica o física; matrimonios forzados y arreglados, violencia política, etcétera. Situaciones que han documentado las propias mujeres indígenas que se articulan en múltiples organizaciones comunitarias o regionales, así como en otras de carácter nacional e internacional, tales como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) en México o en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), entre otras muchas.

Otra de las problemáticas que ha sido ampliamente estudiada y reflexionada por la antropología es la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres, así como el impacto de la cultura de los derechos humanos en sus propias vidas. En la última década se ha enfatizado en la rica fertilización que han tenido los debates feministas en los mundos indígenas. Sin embargo, no podríamos argumentar que ser feminista, o defensora de los derechos de las mujeres, debe pasar por un conocimiento de los hitos históricos que han significado un parteaguas en la historia contemporánea, pues desde Abya Yala las mujeres indígenas han construido propuestas epistémicas situadas en el sur global desde sus culturas, y cosmogonías que dan sustento a sus proyectos de futuro, tanto en el nivel comunitario como en el nacional y mundial. Estos planteamientos y experiencias son una de las aristas que hemos buscado testimoniar, junto con las propias actoras sociales que construyen estas nuevas narrativas sobre los derechos, la justicia, la democracia y la equidad de género.

Ahora bien, en las comunidades en donde se han realizado las investigaciones compiladas en este libro, existen esfuerzos organizativos vigorosos que nacen de la identidad de género, así como étnica y política, comprometidas con la construcción de mundos mejores. Es por esta razón que ha sido con los lentes de género con los que miramos e interpretamos estas realidades, pues nos permiten develar aquello de lo que no se habla cotidianamente, pero que está presente en la vida de las mujeres. En este sendero se encuentran, por ejemplo, las terribles violencias que nos relata Cristina Hernández y que suceden en la Montaña de Guerrero, en donde reflexiona sobre el papel que tienen la discriminación y la exclusión para accionar mecanismos a través de los cuales las violencias no se cuestionan, tanto por estar naturalizadas, como porque las propias mujeres desconocen sus derechos fundamentales. O las experiencias del trabajo sexual entre las mujeres tseltales y tsotsiles en las calles y bares de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, documentadas por Susana Flores, así como las distintas formas en que viven la violencia de género la gran mayoría de las mujeres que incursionan en el campo del poder político, como lo muestran Laura Valladares, Lizeth Pérez y Dalia Barrera, en sus respectivas contribuciones.

Creemos que desechar las piezas del rompecabezas de una sociedad patriarcal y su “dominación masculina” nos convoca a todas las investigadoras y actoras, quienes compartimos el interés por reciclar las piezas para construir una sociedad más justa y equitativa; por demás está señalar que se trata de una tarea nada sencilla, sobre todo, en un país en donde el crimen organizado, la desigualdad, el racismo y la discriminación tienen profundas raíces, pero afortunadamente existen pinceladas de esperanza protagonizadas, precisamente, por mujeres en distintos escenarios y contextos sociales; tal como lo hizo, por ejemplo, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), médica tradicional del pueblo nahua y defensora de los derechos humanos, con una larga trayectoria de activismo en la redes indígenas desde la década de 1990, en el marco del surgimiento, en 1996, del Congreso Nacional Indígena.

Precisamente frente al actual escenario de feminicidios y violencias políticas de género que enfrentan las mujeres en contextos comunitarios, consideramos relevante rememorar uno de los tantos potentes discursos que pronunció Marichuy, siendo la primera mujer indígena que buscó ser candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018 en México, mandatada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), constituido por el EZLN y el CNI: “Tenemos dolor y rabia por la impunidad ante miles de feminicidios, por la violencia sistemática que día con día vivimos las mujeres del campo y las ciudades y que nos hacen decir ‘¡ya basta!, llegó la hora de las mujeres’, y no tengan duda, nosotras también vamos por todo”. Como muchas y muchos recordarán, Marichuy participó como delegada de Tuxpan en el CNI (1996) y posteriormente formó parte de la “Marcha del Color de la Tierra”, convocada por el EZLN en 2011, en donde fue una de las designadas para tomar la palabra en la más alta tribuna del poder legislativo nacional, para hablar a los legisladores sobre la importancia de realizar una reforma constitucional apegada a los Acuerdos de San Andrés firmados en Sakamch’en de los Pobres en febrero de 1996. Su lucha junto con las mujeres zapatistas y las de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), han sido una inspiración muy significativa para las mu jeres indígenas y no indígenas del país y de América Latina.

Читать дальше