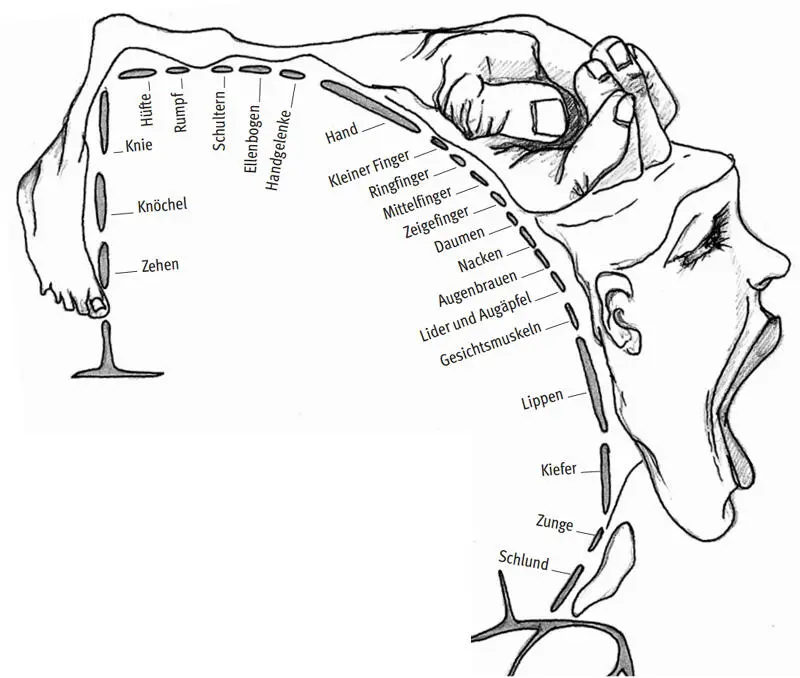

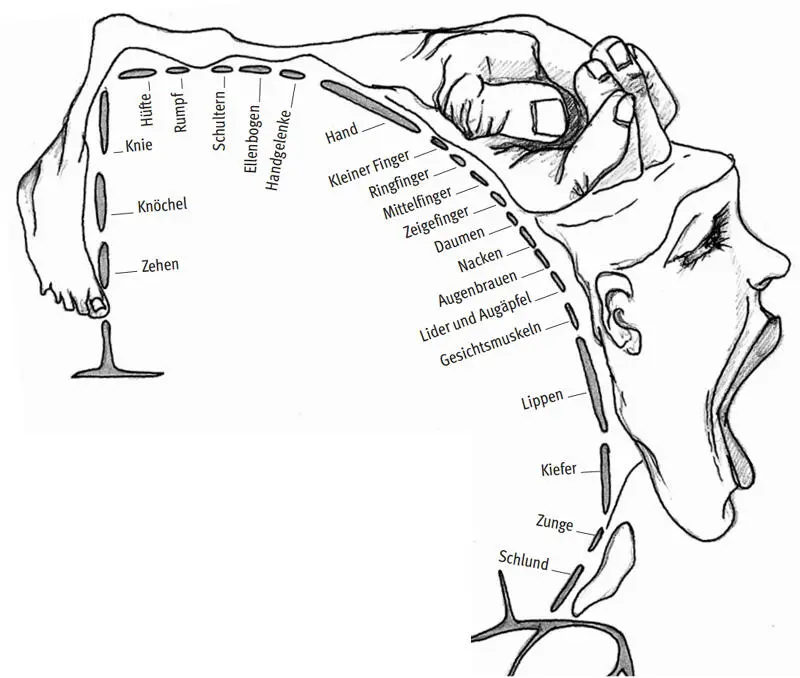

An dem für das Musizieren wichtigen Bereich der Bewegungssteuerung sind die motorische und die sensorische Rinde (Abb. I.65, S. 58) maßgeblich beteiligt. Abb. I.80 zeigt die Repräsentation des Körpers auf der motorischen Großhirnrinde. Von hier aus gehen Bewegungsimpulse an die Muskeln der entsprechenden Körperbereiche. Die Körperregionen, in denen eine besonders feine Muskelkoordination möglich ist, enthalten dabei mehr Nervenzellen und nehmen deshalb entsprechend mehr Raum auf der Großhirnrinde ein als andere. Hieran lässt sich ablesen, dass für die Bewegungen beim Singen und Musizieren hervorragende Voraussetzungen bestehen. So sind der Gesichtsbereich, insbesondere der Mundbereich, und die Hand am größten abgebildet, d. h., sie können besonders gut feinmotorisch angesteuert werden. Regelmäßiges musikalisches Lernen führt zu spezifischen Veränderungen in der Repräsentation einzelner Körperbereiche auf der Großhirnrinde. Beispielsweise war bei Kindern im Alter von sechs Jahren, die wöchentlich 30 Minuten Klavierunterricht erhielten, nach 15 Monaten der zuständige Bereich auf der motorischen Hirnrinde größer als bei gleichaltrigen Kindern, die gesungen und getrommelt hatten (Hyde et al. 2009).

Abb. I.80: Repräsentation des Körpers auf der primärmotorischen Großhirnrinde (vgl. Abb. I.65)

Die Vorstellung, dass einzelne anatomische Strukturen für eine genau definierte Aufgabe allein zuständig sind, wird heute durch die Erkenntnis relativiert, dass das Gehirn in funktionsbezogenen Netzwerken von Nervenzellen, sog. Zell-Assemblies, arbeitet. So sind etwa an der Bewegungssteuerung beim Musizieren mehrere Bereiche des Gehirns beteiligt. Hierzu zählen die primär-motorische, die supplementär-motorische und die prämotorische Rinde. In ihnen werden nach heutigem Verständnis Bewegungsabfolgen aus einem erlernten Fundus von Bewegungen erstellt und willkürliche – bewusst und unbewusst – Bewegungen entworfen. Außer diesen Abschnitten der Großhirnrinde arbeiten noch tiefer gelegene Hirnzentren wie die Basalganglien hieran mit.

Das Kleinhirn sorgt dafür, dass die vom Großhirn entworfenen Bewegungen korrekt ausgeführt und gleichzeitig durch Abgleich mit sensorischen Informationen aus Muskeln, Haut und Gelenken an die jeweiligen Erfordernisse neu angepasst werden. Hierzu erhält das Kleinhirn eine sog. Efferenzkopie der geplanten Bewegung aus dem Großhirn, die noch vor Ausführung der Bewegung korrigiert werden kann.

Hauptsächlich die Motoneurone in der primär-motorischen Rinde erreichen über das Rückenmark das periphere Motoneuron und geben ihre Befehle an die Skelettmuskulatur weiter.

Bei der Steuerung von Muskeln übertragen die Nervenzellen ihre Signale auf die Muskelfasern. Die kleinste derartige Funktionseinheit wird als motorische Einheit bezeichnet. Sie umfasst ein einzelnes Motoneuron und die von diesem versorgten Muskelfasern, deren Anzahl von 10 bis zu 1000 Fasern reichen kann. Muskeln haben unterschiedlich viele motorische Einheiten. Je mehr Motoneurone sie besitzen und je weniger Muskelfasen von einem Motoneuron versorgt werden, desto feiner ist die Bewegungsabstimmung im Muskel. Die Signalübertragung vom Nerv auf die Muskelfaser erfolgt durch die sog. elektromechanische Kopplung an der synaptischen Verbindung zwischen dem Axon des Motoneurons und der Muskelfaser, an der sog. motorischen Endplatte. Hierbei führt das elektrische Aktionspotenzial der Nervenzelle am synaptischen Spalt unter dem Einfluss von Acetylcholin zu einer Freisetzung von Calcium-Ionen im Sarkomer und damit zur mechanischen Bewegung der Aktin- und Myosinfilamente in der Muskelfaser (vgl. S. 18). Hierdurch kommt es letztlich zur Kontraktion des Muskels.

Lernen bedeutet auf physiologischer Ebene, dass sich die Übertragung von Informationen zwischen Nervenzellen verändert. Die beiden Vorgänge Steuerung und Erlernen von Bewegungsabläufen – generell und auch beim Musizieren – werden folglich auch von denselben Strukturen des zentralen Nervensystems ausgeführt.

Bewegungslernen und Sensomotorik

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits dargestellt, dass eine große Menge sensorischer Informationen dem Gehirn zugeleitet wird und am Entwurf von Bewegungen beteiligt ist. Beim Musizieren sind hierbei v. a. die Höreindrücke wichtig, da Spielbewegungen im Zusammenhang mit dem Klangergebnis erlernt werden.

Beim Musizieren wirken sensorische (afferente) Informationen und motorische (efferente) Signale zusammen. Dieses als Sensomotorik bezeichnete Prinzip bestimmt ganz grundsätzlich Steuerung und Erlernen der Spielbewegungen beim Musizieren.

Die Ausführung der Bewegungen beim Spielen erleben wir als willentlich und bewusst gesteuert. Tatsächlich ist es aber so, dass ein großer Anteil der Steuerungsvorgänge unbewusst abläuft. Dies liegt daran, dass wir aufgrund der Komplexität der Bewegungen nicht alle Aspekte bewusst wahrnehmen können. Musizierbewegungen sind zudem schnell und müssen sofort präzise funktionieren, so dass eine bewusste Feedback-Kontrolle, d. h. eine Fehlerkorrektur anhand sensorischer Rückmeldungen, nur im Anfangsstadium des Erlernens eines Instruments, nicht jedoch beim professionellen Spiel tolerabel ist. Ein Beispiel ist die Position des Fingers auf dem Griffbrett beim Violinspiel. Der Schüler im Anfängerstatus gleicht die Fingerposition mit dem Höreindruck ab und kann die Position beim Üben nachregulieren. Soll der gewünschte Ton in reiner Intonation jedoch auf Anhieb getroffen werden, muss das zentrale Nervensystem in der Lage sein, die Steuerungsvorgänge von vornherein zielgerecht auszuführen. Die Klangwahrnehmung behält zwar trotzdem ihren hohen Stellenwert für die gesamte Wahrnehmung von Musik und Bewegung, als auditorische Rückmeldung zur direkten Fehlerkorrektur ist sie jedoch zu langsam. Ein Vergleich im Gehirn zwischen der Planung der Bewegung – der sog. Efferenzkopie – und den sensorischen Rückmeldungen führt zwar dazu, dass ein Fehler noch bemerkt und die Bewegung verlangsamt wird, eine Korrektur ist allerdings nicht mehr möglich, da das efferente Signal die Muskulatur zu spät erreicht (Ruiz et al. 2009).

Automatisieren von Bewegungen

Um die zielgerechte Ausführung sicherzustellen, werden Bewegungen automatisiert. Bereits im Kindesalter ist zu beobachten, dass wiederkehrende Bewegungen als Programme im Nervensystem verankert werden. Man denke beispielsweise an das Laufen, das für ein Kind im zweiten Lebensjahr eine Herausforderung darstellt, die zunächst hinsichtlich ihrer muskulären Koordination und Anpassung an die Umwelt – z. B. das Berechnen von Bodenunebenheiten – bewältigt werden muss. Mit der Zeit erfolgt eine Automatisierung der Bewegung, d. h., das Gehirn entwickelt »Programmschablonen«, die aufgrund der umfangreichen Bewegungserfahrungen flexibel angepasst werden können. Für einen Erwachsenen muss Laufen als Bewegung nicht jedes Mal neu entworfen werden, sondern das Gehirn greift auf fertige Entwürfe zurück. Früh, d. h. im Kindesalter, erlernte Programme sind besonders gut im Gedächtnis verankert. In besonderen Situationen, z. B. bei Übermüdung, psychischer Erregung oder durch unvorhersehbare Ereignisse allerdings können die bewährten Bewegungsprogramme kurzfristig gestört werden.

Gedächtnis

Die Fähigkeit, Bewegungsabläufe zu speichern, setzt eine Gedächtnisleistung voraus. Sinneseindrücke gelangen für eine bis wenige Sekunden in den sog. sensorischen Speicher, der auch als Arbeitsgedächtnis bezeichnet wird. Nur ein Bruchteil dieser Informationen gelangt in unser Bewusstsein, der größte Teil entzieht sich unserer Aufmerksamkeit. Ein kleiner Teil gelangt in das Kurzzeitgedächtnis, in dem Gedächtnisinhalte wenige Augenblicke bis Minuten verbleiben. Um im Langzeitgedächtnis – von einigen Tagen bis zur gesamten Lebenszeit – verankert zu werden, müssen Vorgänge mehrfach wiederholt werden. Dies kann durch bewusstes Üben wie beim Musizieren oder durch unbewusste und häufige Wiederholung – wie am Beispiel des Laufens oben ausgeführt – geschehen. Vorgänge, die mit starken Emotionen verknüpft sind, werden besser im Gedächtnis verankert. Größere Informationsmengen können dadurch gespeichert werden, dass einzelne inhaltliche Elemente in Gruppen zusammengefasst werden. Dieser Vorgang wird als »Chunking« (von engl. chunk, »Brocken«) – im Deutschen als »Bündelung« – bezeichnet. Ein Beispiel ist das Spielen einer mehrstimmigen Partitur auf dem Klavier. Hier können einzelne Töne der Partitur vertikal zu Akkorden zusammengefasst und als bekannte harmonische Einheiten erfasst werden. Durch dieses »Chunking« findet eine starke Reduktion der Anzahl von Informationseinheiten, d. h. in diesem Fall einzelner Töne, statt.

Читать дальше