Verschiedene Tonhöhen werden an verschiedenen Orten in der Hörschnecke abgebildet – die hohen Töne bis ca. 20.000 Hertz (Hz) direkt unten in der ersten Windung der Schnecke, die tiefen Töne bis zu ca. 20 Hz an der Schneckenspitze. Das menschliche Ohr erfasst damit einen ziemlich großen Frequenzbereich. Dieser Frequenzbereich des Ohres wird bei der Produktion und Rezeption von Singen, Sprechen und instrumentalem Musizieren fast vollständig ausgeschöpft.

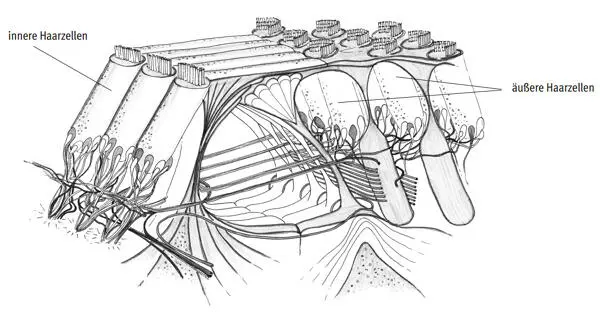

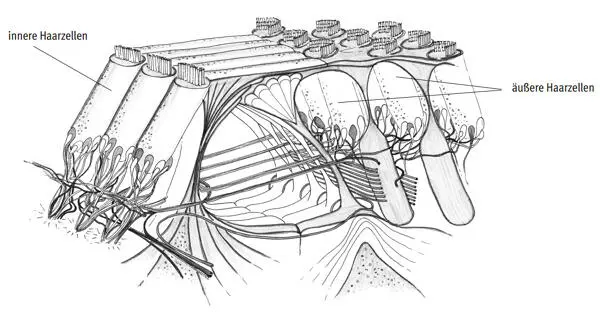

Abb. I.69: Schematische Darstellung der inneren und äußeren Haarzellen

Die Grundfrequenzen der menschlichen Stimme, insbesondere der Singstimme, bewegen sich im Normalfall im Bereich von etwa 50–1500 Hz. Man kann jedoch auch noch weit höher singen: Der australische Sänger Adam Lopez erhielt im Jahr 2007 im GUINNESSBUCH DER REKORDE einen Eintrag für die zirzensische Fähigkeit, Töne mit einer Grundfrequenz von über 4000 Hz zu phonieren.

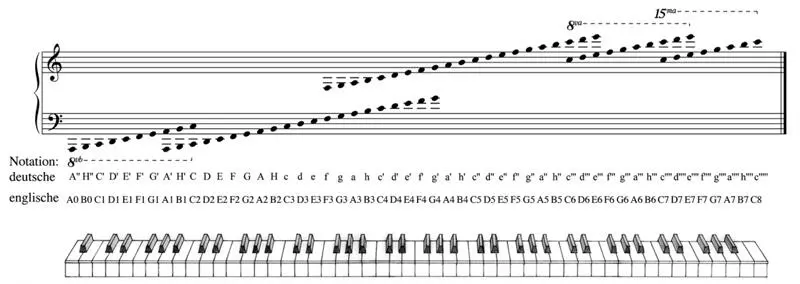

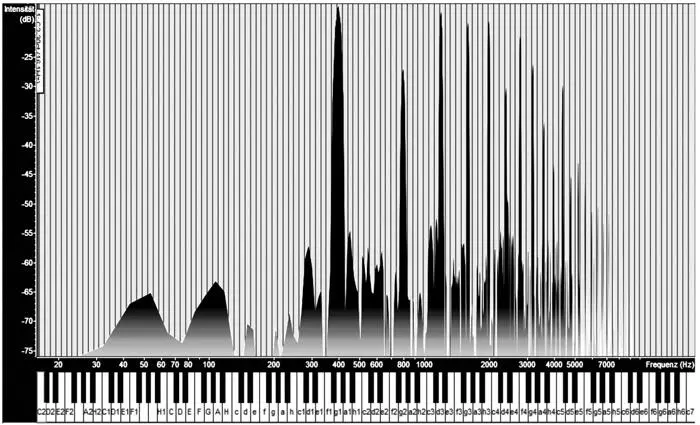

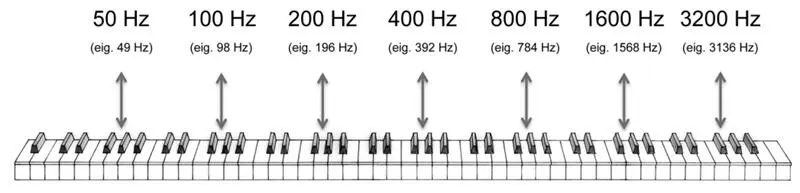

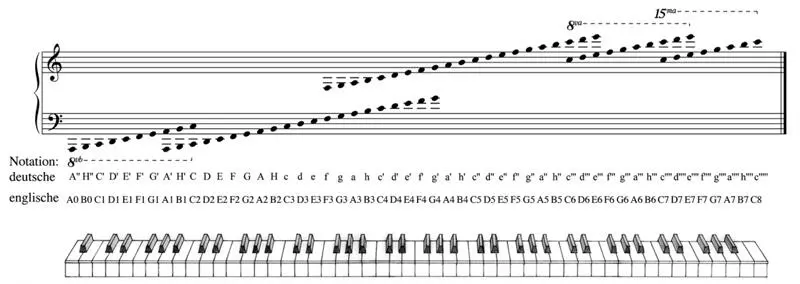

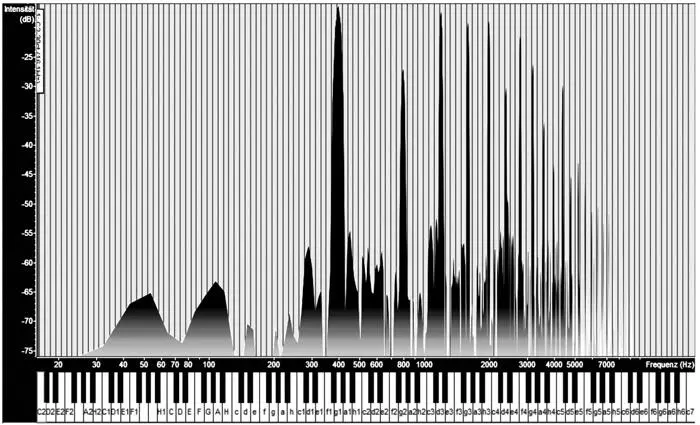

Die Grundfrequenzen der Töne eines Klaviers liegen im Bereich von 27,5 bis 4186 Hz (Abb. I.70 und I.72). Einzelne Musikinstrumente wie z. B. Glockenspiele, Kirchenorgeln oder elektronische Synthesizer können sogar noch höhere Grundfrequenzen produzieren. Die Tatsache, dass der Grundton nur der tiefste Teilton des Obertonspektrums ist, führt dazu, dass beim Hören von Musik und insbesondere bei der vollständigen Klangwahrnehmung ein möglichst großer Frequenzbereich des Ohres vorhanden sein sollte. Grafisch wird dies in Abb. I.71 verdeutlicht. Zusätzlich zu den Angaben in Hz werden für die unterschiedlichen Tonhöhen auch die ersten acht Buchstaben des Alphabets verwendet; in englischer Notation werden diese, beginnend bei den tiefen Frequenzen, für die folgenden Oktaven durchnummeriert, in der deutschen Notation werden Groß- und Kleinschreibung sowie Striche verwendet (Abb.I.70).

Abb. I.70: Tonhöhen einer Klaviatur, in deutscher und englischer Bezeichnung

Abb. I.71: Spektrum eines Geigentons; der Grundton ist g’ (~ 400 Hz), die Obertöne sind ganzzahlige Vielfache des Grundtons

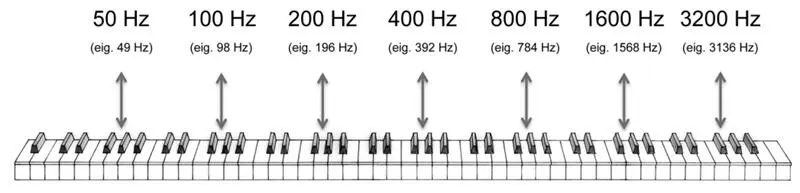

Abb. I.72: »Gerundete« Tonhöhen der Klaviatur auf den Ton g’ bezogen, g’ hat die Frequenz 392 Hz und wird hierauf 400 Hz gerundet

Manchmal fällt es schwer sich vorzustellen, welche musikalische Tonhöhe eine bestimmte Zahlenangabe bedeutet. Die Berechnung anhand des Kammertons a’ = 440 Hz ist umständlich. Zur Erleichterung, in welchem Tonhöhenbereich man eine Frequenz gedanklich einzuordnen hat, kann man sich ausgehend von g’ anhand der Oktavabstände nach oben und unten ein einfaches Raster bilden. Bei Oktavschritten nach unten halbieren sich jeweils die Frequenzen, nach oben verdoppeln sie sich. Unter Zuhilfenahme einer rechnerischen »Rundung« – mit einer hier vertretbaren Fehlerunschärfe – kann man annehmen, dass der Zahlenwert für g’ dem Wert 400 Hz (eig. 392 Hz) entspräche (Abb. I.72). Dann hätte die Oktave darunter, das kleine g, eine Frequenz von 200 Hz (eig. 196 Hz), eine weitere Oktave darunter, das große G, eine Frequenz von 100 Hz (eig. 98 Hz) etc. Die nächste Oktave oberhalb von g’ – bei g’’ – hätte 800 Hz (eig. 784 Hz), g’’’ 1600 Hz (eig. 1568 Hz) etc. Frequenzangaben einzelner Töne können mit diesem vereinfachten Schema den jeweiligen Oktavbereichen zugeordnet werden, woraus abgeleitet werden kann, in welchem Frequenz- und Tonbereich man sich mit seinem Instrument befindet.

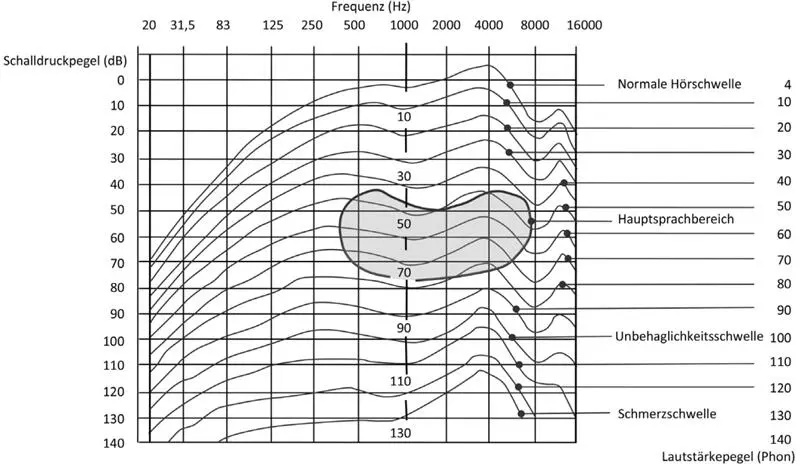

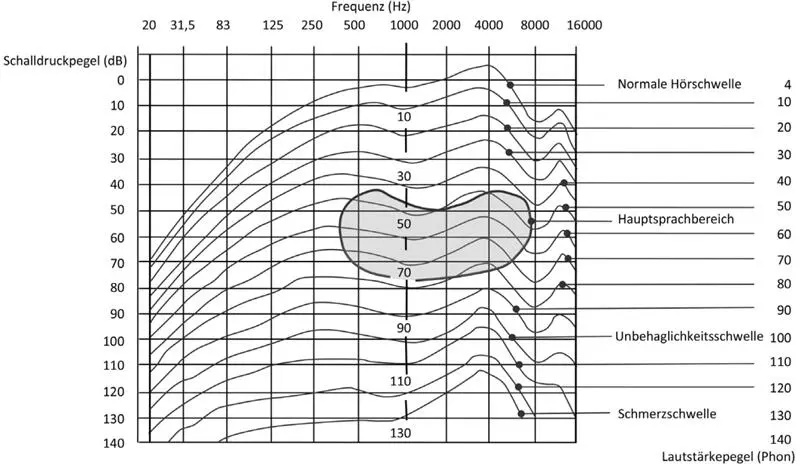

Das Ohr hat einen erstaunlichen Dynamikumfang. Es kann sehr leise Töne an der Hörschwelle ebenso wahrnehmen wie laute Töne von 120 dB. Die Empfindlichkeit des Ohres ist jedoch nicht in allen Tonhöhen gleich: Sehr tiefe und sehr hohe Frequenzen werden erst bei höheren Schalldruckpegeln gleich laut gehört wie diejenigen im mittleren Frequenzbereich. Dies kann man auch an den Schwellen gleichen Lautstärkeempfindens (den sog. Isophonen) ablesen, die in Abb. I.73 als Linien eingezeichnet sind. Seine maximale Empfindlichkeit hat das Ohr im Bereich von 500–4000 Hz im leisen bis mittleren Dynamikbereich. In diesem Bereich sind auch die wesentlichen Informationen unserer Sprache enthalten: die Vokale bis ca. 2000 Hz, die Konsonanten zwischen 3000 und 4000 Hz. Man nennt diesen gesamten Bereich auch Hauptsprachbereich oder – wegen seiner Form – Sprachbanane.

Abb. I.73: Isophone mit Hauptsprachbereich (sog. Sprachbanane)

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Hörsystem in seiner Leistungsfähigkeit trainiert werden kann. So ist die Fähigkeit, Tonhöhen zu unterscheiden, abhängig von der Trainingsdauer, aber auch vom Instrument. Streicher erreichen im Vergleich zu Sängern eine bessere Tonhöhendiskrimination (Hofmann et al. 1997). Musikalische Frühförderung bei Kindern zeigt positive Effekte auf eine verbesserte Klangdifferenzierung und gleichzeitig auch auf den Spracherwerb (Magne et al. 2006). Nicht nur das Hören im Allgemeinen, sondern auch das musikalisch analytische Hören im Besonderen kann also trainiert werden.

Funktionseinschränkungen des Gehörs

In jedem der drei oben beschriebenen Abschnitte des Hörorgans können Veränderungen oder Funktionseinschränkungen auftreten, die eine Verminderung der Hörfähigkeit zur Folge haben. Wenn das Hörvermögen durch eine Blockade des Schalltransports im Außen- oder Mittelohr eingeschränkt ist, beispielsweise durch Ohrschmalz im äußeren Gehörgang oder durch eine Flüssigkeitsansammlung bei einer Mittelohrentzündung, dann spricht man von einer Schall-Leitungs-Schwerhörigkeit. Ist das Innenohr geschädigt, wird dies als Schall-Empfindungs-Schwerhörigkeit bezeichnet. Die für Musiker wichtigste Störung, welche die Musikausübung nachhaltig beeinträchtigen kann, ist eine Schädigung des Innenohrs mit einer Schall-Empfindungs-Schwerhörigkeit. Mögliche Ursachen für eine solche Schädigung sind akute oder chronische Überlastungen des Gehörs durch zu hohe Schalldruckpegel (vgl. Kap. II.4.1, S. 154 f.). Die Bauteile, die bei einer Innenohrschwerhörigkeit in Mitleidenschaft gezogen werden, sind die Haarzellen.

Bei kurzfristigen Überlastungen, die bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten – wie beispielsweise nach einem Diskobesuch –, können die Haarzellen nur »beleidigt« sein, d. h., ihre Funktion ist nur für wenige Stunden gestört und sie erholen sich wieder. In diesen Fällen spricht man von einem »temporary threshold shift« (TTS). Bei länger andauernden Überlastungen – und bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte – gehen die Haarzellen zugrunde und ihre Funktion erholt sich nicht wieder. In diesen Fällen spricht man von einem »permanent threshold shift« (PTS). Aus einer normalen Hörfähigkeit über alle Frequenzen (Abb. I.68) entwickelt sich bei einem PTS eine Innenohrschwerhörigkeit, die zumeist im Bereich um 4 kHz beginnt (Abb. I.74). Man bezeichnet die dabei im Audiogramm sichtbare Senke auch als c5-Senke (vgl. die deutsche Notation in Abb. I.70). Die Haarzellen, die den Frequenzbereich der c5-Senke repräsentieren, liegen an der Biegung von der basalen zur mittleren Windung der Hörschnecke, an dem Ort, an welchem als erstes schallinduzierte Schädigungen auftreten. Man kann die Situation der Haarzellen im Innenohr mit dem Kopfhaar eines Mannes vergleichen: Härchen von gesunden Haarzellen sehen aus wie volles Haupthaar (Abb. I.75); geschädigte Haarzellen, deren Härchen abgeknickt oder vollständig zerstört sind, ergeben das Bild einer beginnenden bzw. fortschreitenden Glatze (Abb. I.76). Wenn die Haare kaputt sind und sich eine Glatze ausbildet, dann bleibt der Zustand dauerhaft so: Die Härchen des Kopfes und des Innenohrs können in gleicher Weise nicht mehr nachwachsen. Da Lärm eine der möglichen Ursachen für eine solche »Innenohrglatze« ist, sollte man sich als Musiker davor schützen, wie in Kap. II.4.1, S. 154 f. beschrieben.

Читать дальше