Im Folgenden werden die für Musiker besonders wichtigen Sinne Hören, Tasten, Kinästhesie und Sehen näher beschrieben.

Hören

Zur Bedeutung des Hörens

Hören stellt für das Musizieren eine der primären Sinnesmodalitäten dar. Der Prozess des Hörens beginnt bereits im Mutterleib, da der Fötus schon in den letzten Wochen der Schwangerschaft, in denen das Hörsystem bereits ausgereift ist, akustische Informationen aus seinem Umfeld wahrnehmen kann.

Auch in der Evolution des Menschen ist der Hörsinn von größter Bedeutung, da das Gehör Tag und Nacht aktiv ist und vor Gefahren aus weiter Ferne und in der Dunkelheit warnen kann. Es erschließt akustisch den Raum hinter uns und hat in diesem Sinne die Funktion eines akustischen »Rückspiegels«.

Das Gehör ist darüber hinaus unentbehrlich für die menschliche Kommunikation. Der treffende Satz »Nicht sehen trennt von den Dingen. Nicht hören von den Menschen« wird dem Philosophen Immanuel Kant (1724–1804) zugeschrieben. Das Ohr vermittelt über den sprachlichen Ausdruck, die sog. Prosodie, in der Kommunikation nicht nur den Inhalt, sondern auch den emotionalen Gehalt des Gesprochenen (vgl. Kap. I.2.2, S. 79 f.). Die prosodischen Elemente bestehen aus Tonhöhe und -dauer sowie aus Rhythmus und Lautstärke. Der Sprachmelodie kommt – als Teil der Prosodie – eine Schlüsselfunktion zu.

Im Zusammenhang mit der Musik denken wir beim Hören hauptsächlich an die Wahrnehmung von äußeren Klangereignissen. Daneben gibt es jedoch auch das »innere Hören«, also die Vorstellung von Musik, ohne dass sie äußerlich hörbar erklingen muss. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist Ludwig van Beethoven, der – auch nachdem er vollständig ertaubt war – weiter komponierte. In dieser Phase entstand sein heute wohl populärstes Werk, die neunte Sinfonie, deren Schlusschor seit 1972 die offizielle Europahymne ist. Er notierte diese Musik und konnte sie innerlich wahrnehmen, ohne sie bei der Aufführung wirklich hören zu können. Auch Musiker, deren Gehör nicht eingeschränkt ist, berichten davon – wie der Pianist Kit Armstrong jüngst in einem Rundfunkinterview –, dass sie beim reinen Lesen von Musik einen eigenen Genuss erleben. Dies ist auch der Fall, wenn man sich stumm ein musikalisches Werk in Erinnerung ruft oder beim Musizieren innerlich den Klang »voraushört«, bevor man ihn hörbar produziert. Das mentale Üben (vgl. S. 189) beruht ebenfalls auf der Fähigkeit, sich musikalische Klänge anhand eines schriftlichen Notentextes oder frei, vorstellen, d. h. innerlich hören zu können. Obwohl man deshalb sagen könnte, dass Musik in verschiedenen »Aggregatzuständen« existiert, ist sie doch keine »stumme« Kunst. So schrieb Richard Wagner im Jahr 1852 an Franz Liszt über die Partitur des LOHENGRIN: »… denn es ist eben nicht ein ›Buch‹, sondern die Skizze zu einem Werke, das erst dann wahrhaft vorhanden ist, wenn es (so) an Auge und Ohr zur sinnlichen Erscheinung gelangt …« (zit. nach Knust 2007, S. 27).

Anatomische und physiologische Grundlagen der Hörfähigkeit

Wenn Musik erklingt, dann wird sie über Schallwellen verbreitet. Das Organ, das diese Schallwellen aufnimmt und an das Gehirn zur Wahrnehmung des Gehörten weiterleitet, ist das Ohr. Aus den Schallwellen entstehen beim Hörvorgang sowohl »Hörempfindungen, Sprache und Musik, aber auch Krach und Lärm« (Hellbrück und Ellermeier 2004, S. 18). Das Ohr vermittelt wie kein anderes Sinnesorgan eine große Bandbreite ästhetischer und emotionaler Eindrücke und muss alle ihm dargebotenen Schallereignisse verarbeiten. Dass Musik in dieser Hinsicht auch als »Lärm« interpretiert werden kann, hat schon Wilhelm Busch in seinem berühmten Gedicht DER MAULWURF im Jahr 1874 festgestellt: »Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden.« (Busch 1959, S. 724 ff.). Dieser Gedanke wird in Kap. II.4.1, S. 154 f., im Zusammenhang mit Lärmgefährdung und Gehörschutz bei Musikern nochmals aufgegriffen.

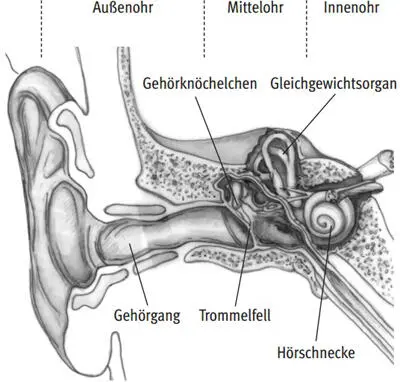

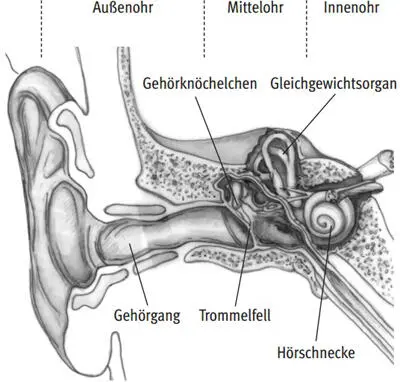

Abb. I.66: Anatomischer Aufbau des Ohres

Neben dem Hörsinn beheimatet das Ohr als Organ auch den Gleichgewichtssinn. Die folgende Darstellung konzentriert sich jedoch – unter Aussparung des Gleichgewichts – auf diejenigen anatomischen Grundlagen des Ohres und die physiologischen Aspekte des Hörens, die für das Verständnis des Hörvorgangs für Musiker wesentlich sind. 12Der Fokus liegt dabei auf den Vorgängen im peripheren Hörorgan. 13

Anatomisch zeigt das Hörorgan einen dreiteiligen Aufbau (Abb. I.66). Man unterscheidet 1. das Außenohr mit Ohrmuschel und äußerem Gehörgang, 2. das Mittelohr mit dem Trommelfell, den Gehörknöchelchen und den Mittelohrmuskeln sowie 3. das Innenohr mit den eigentlichen Sinneszellen der Hörschnecke, den sog. Haarzellen (Abb. I.69). Die Hörschnecke ist im dichtesten menschlichen Knochen, dem Felsenbein, gelegen und damit gut geschützt. Die wesentliche Funktion des Ohres ist es, Schallwellen, d. h. mechanische Energie, in Nervenimpulse, d. h. elektrische Energie, umzuwandeln.

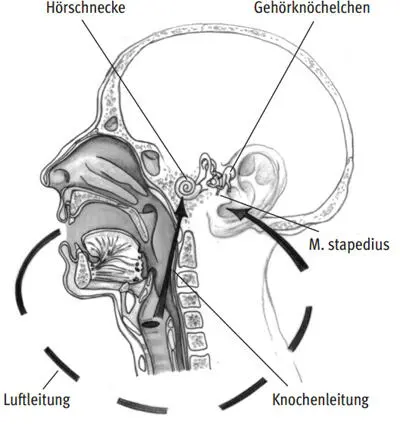

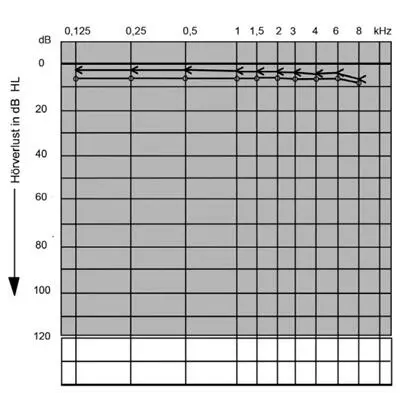

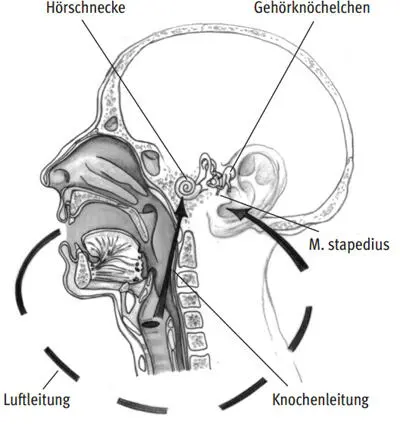

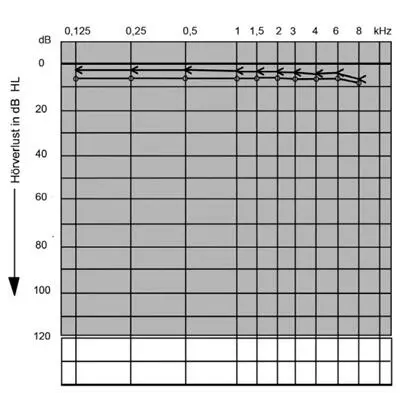

Die Schallwellen erreichen das Ohr auf zwei unterschiedlichen Wegen (Abb. I.67): zum einen über die sog. Luftleitung. Hier nimmt die Ohrmuschel den Schall auf, er wird im äußeren Gehörgang gebündelt und trifft dort auf das Trommelfell. Dieses wird durch den Schall in Schwingungen versetzt und überträgt diese Schwingungen über die Gehörknöchelchenkette von Hammer, Amboss und Steigbügel – die an ihrem einen Ende (Hammergriff) mit dem Trommelfell und an ihrem anderen Ende (Fußplatte des Steigbügels) mit dem Eingang zum Innenohr verbunden ist – auf die Innenohrflüssigkeit. Zum anderen kann der Schall auch direkt über das Körpergewebe und den Knochen zur Hörschnecke weitergeleitet werden. Diese per Vibration fortgeleiteten Schallereignisse bezeichnet man als Knochenleitungshören. Dieses Phänomen spielt eine besondere Rolle bei Sängern und Bläsern – aber auch Hohen Streichern –, die den Schall »innerlich« oder mit direktem »Vibrations-Kontakt« des Instruments zum Körper produzieren. Beim Testen der Hörfähigkeit wird sowohl eine Knochenleitungskurve (Vibrationsempfindungsfähigkeit hinter dem Ohr) als auch eine Luftleitungskurve im Audiogramm eingetragen (vgl. Abb. I.68).

Abb. I.67: Knochen- und Luftleitung

Abb. I.68: Tonaudiogramm bei normalem Hörvermögen; Darstellung der Knochenleitungskurve mit Häkchen, der Luftleitungskurve mit offenen Kreisen

Unabhängig davon, ob der Schall über die Luft- oder Knochenleitung ins Ohr gelangt, versetzt er eine Membran, die sog. Basilarmembran, in der Hörschnecke in Schwingungen. Die Basilarmembran ist wie die Stufen einer Wendeltreppe am Innenpfeiler verankert und zieht sich in zweieinhalb Schneckenwindungen nach oben. Auf ihr entstehen Wanderwellen, die entsprechend der Frequenz des eintreffenden Schalls ein Maximum an einer bestimmten Stelle der Basilarmembran aufweisen. Das Prinzip, wie diese Wellen entstehen, ist mit der Wellenbildung an einem Meeresstrand vergleichbar. Der »Wellenberg« bildet sich an einem bestimmten Ort in Abhängigkeit von der ankommenden Energie und der Beschaffenheit des Untergrunds – im Ohr in Abhängigkeit von den Schwingungseigenschaften der Basilarmembran. Die Wellenbildung führt dazu, dass die auf der Basilarmembran befindlichen Haarzellen aktiviert werden. Es gibt drei Reihen äußerer Haarzellen und eine Reihe mit ca. 3000 inneren Haarzellen (Abb. I.69). Diese sind die eigentlichen Hörzellen (Rezeptorzellen). Sie wandeln die ankommende mechanische Schallenergie in elektrische Energie um. Als Ergebnis dieser Umwandlung erzeugen sie Nervenimpulse, die zum Gehirn geleitet werden. Dort werden sie zu Höreindrücken verarbeitet und schließlich als solche wahrgenommen.

Читать дальше