Recolección de datos cualitativos

El proceso de recopilación de datos no es lineal. Estos van surgiendo en la medida en que la investigación cualitativa avanza. La duración y el ritmo están en función de la misma dinámica generada en el escenario natural de comportamiento de los estudiados. La necesidad de sumergirse en la realidad estudiada, a fin de descubrir lo que se encuentra detrás de los actos sociales en cuestión, exige la utilización de técnicas de recopilación que consideren la interacción —abierta u oculta— entre investigadores e investigados.

Para la recopilación de los datos que lentamente van siendo transformados en información, Patton (2002) propone tres técnicas para el desarrollo de una investigación naturalística, asociadas a tres procesos intelectuales: mirar, preguntar, analizar. Para mirar se utiliza la técnica de la observación —participante, no participante—; para preguntar, se recurre a las entrevistas en profundidad —estructuradas, semi-estructuradas, no estructuradas—, y para analizar, se apoya en el estudio y análisis de documentos y de bases de datos que registren directa o indirectamente el hecho social investigado. Todas estas técnicas sirven de insumo y, desde diferentes perspectivas, contribuyen al desarrollo de cualquier enfoque de investigación cualitativa con la deliberada intención.

Análisis e interpretación de datos cualitativos

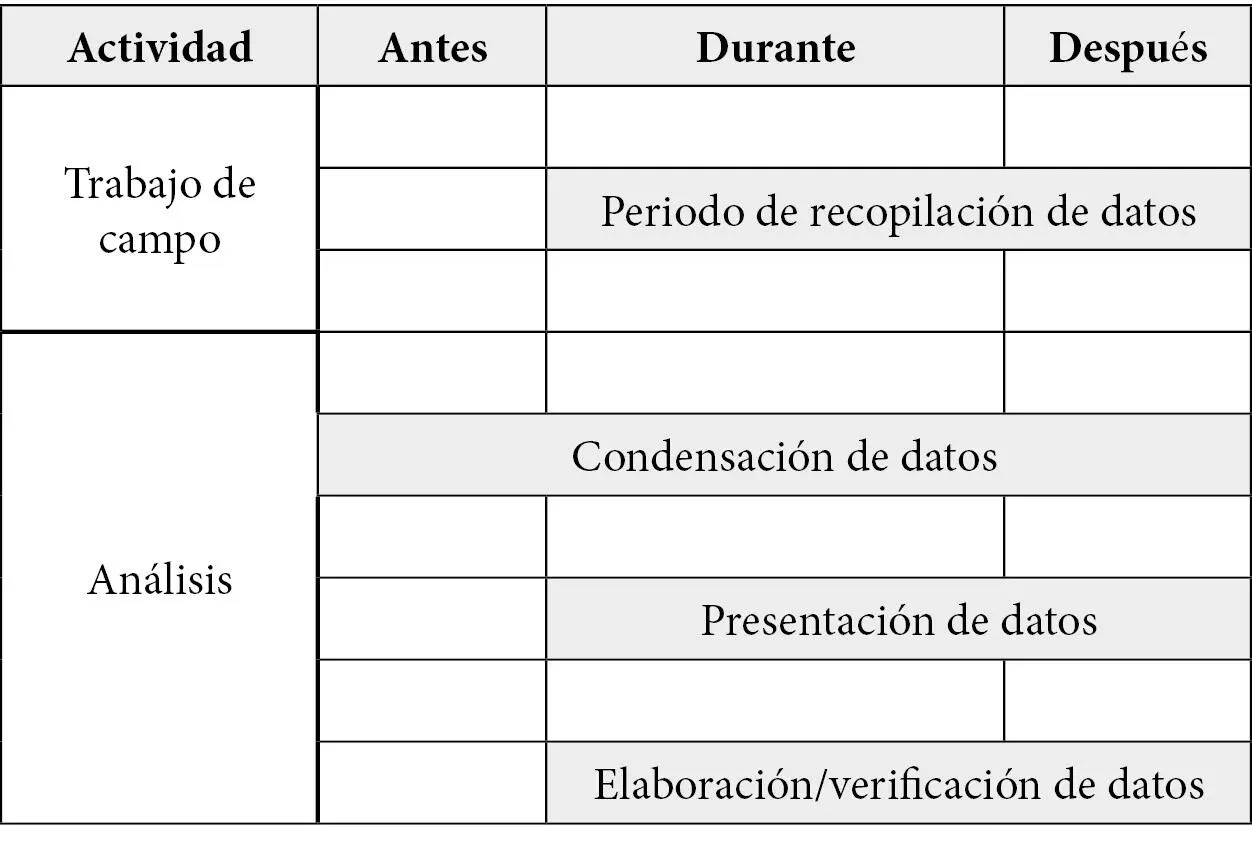

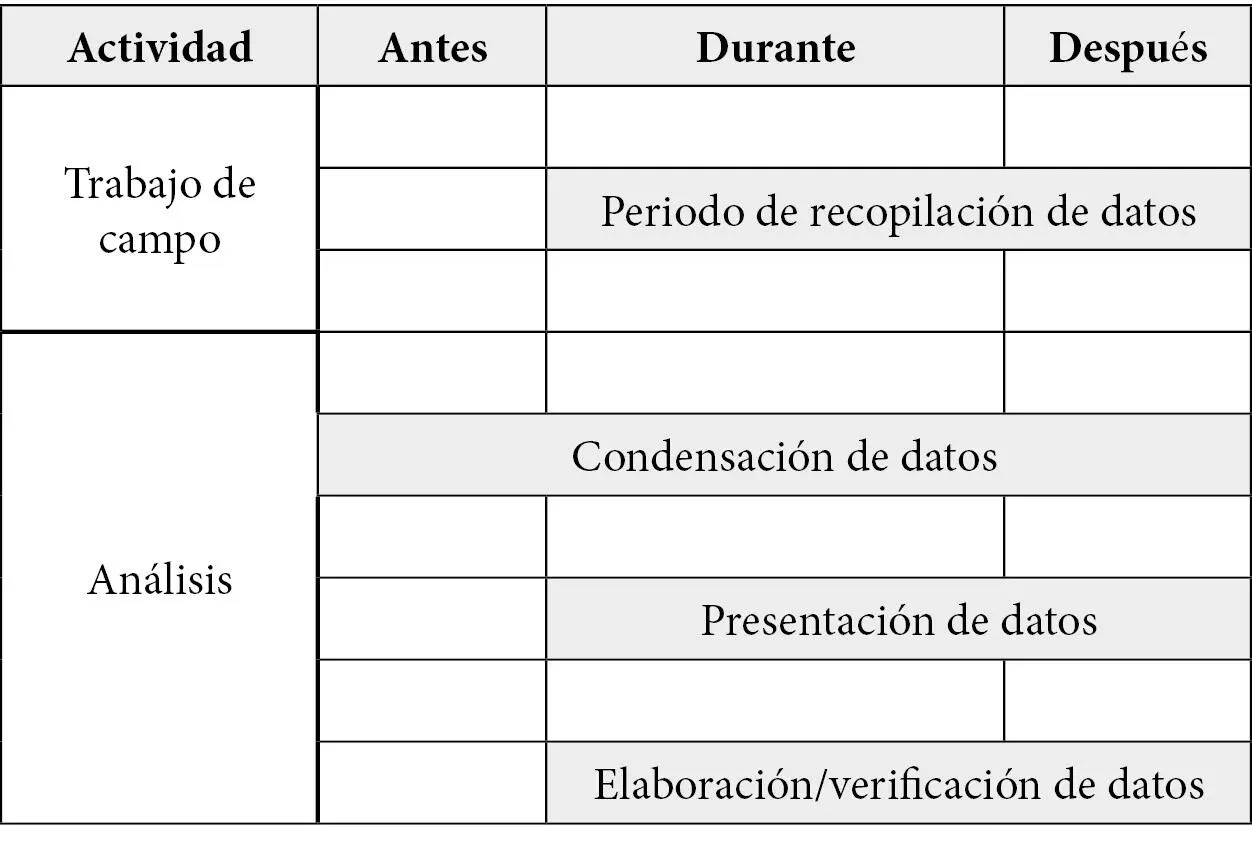

Una sustancial diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa es el proceso de análisis e interpretación de los resultados. Mientras en el paradigma positivista primero se completa todo el trabajo de campo y luego se pasa a su interpretación estadística y teórica, en la investigación cualitativa estos procesos son simultáneos. Para ello, es necesario: a) condensar los datos, b) presentarlos y c) verificarlos y elaborarlos de acuerdo con los hallazgos que vayan emergiendo. En la figura 2 puede apreciarse esta característica que le imprime una particular dinámica de bola de nieve al proceso de acumulación de evidencias que van siendo evaluadas en categorías conceptuales que sirven para comprender las complejidades inmersas. Esta dinámica facilita la incorporación de nuevos elementos que pueden ir consolidando el proceso o que pueden redirigirlo hacia un rumbo que inicialmente nunca fue considerado.

Figura 2. Componentes del análisis de datos: modelo de flujos

Fuente: tomado y modificado de Miles y Huberman (2003).

•No rechazo a los números.

•Haber hecho una pormenorizada relación de las implicaciones académicas y prácticas de las investigaciones cualitativas, enfatizando su abierto antagonismo con los planteamientos positivistas cuantitativos, es haberse aproximado a la realidad de los seres humanos que han estructurado sus vidas en un continuo proceso de interacción y de acuerdo con las reglas explícitas o implícitas de su entorno, que constriñe o facilita su accionar. Significa haber desnudado las preconcepciones existentes frente a la supuesta falta de rigurosidad y robustez de sus enfoques más representativos, en desmedro de su seriedad y responsabilidad social. Se ha hecho frente a los ataques muchas veces infundados de quienes se han acostumbrado a contemplar el mundo por el mismo agujero estrecho de una caja mágica, desde la cual se quiere parametrizar cada acto humano bajo la sombrilla de una supuesta imparcialidad y objetividad epistemológica, como si los actos humanos no estuvieran impregnados de una subjetividad propia de su condición de seres sociales y culturales.

•El carácter naturalista de las investigaciones cualitativas no les resta credibilidad a sus hallazgos; menos aun cuando se trata de reflejar las complejidades inmersas en la cotidianidad de los seres estudiados. El acercarse al territorio de estudio, con la mente abierta y el intelecto aguzado para captar cualquier señal producida por los datos que van emergiendo, no puede más que producir un alto nivel de confiabilidad que arroja visos de credibilidad y verificabilidad que merecen ser destacados en cualquier debate académico.

•Sumergirse en la realidad en estudio no implica, como algunos lo afirman, que los investigadores cualitativos desprecian el valor de las cifras y los registros estadísticos, ni (lo que es peor) que desconocen la potencialidad de los mismos. La investigación cualitativa también recurre a las bases de datos y a la simbología inmersa en los datos cuantitativos, solo que no los utiliza para proyectar de forma fría y matemática el comportamiento futuro de los actores estudiados. Prefiere retroceder en el tiempo para que, al comparar las conductas con el presente, sea posible encontrar los patrones de comportamiento que, al tender a repetirse en el futuro, facilitan cualquier intervención en la sociedad.

•Es claro que la investigación cualitativa reclama la participación de un investigador distinto, más sensible, más humano, pero sobre todo con una alta tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre que el proceso trae consigo. Dejarse conducir por los datos y permitir ser convertido en el principal instrumento de recopilación de información implica desconectarse de las preconcepciones que el investigador haya forjado después de sus profundas revisiones teóricas y conceptuales como actividades previas al trabajo de campo. Significa romper la inercia del investigador que todo cree saberlo y que tan solo busca que sus investigados ratifiquen sus juicios previos. El investigador cualitativo reclama la participación de los investigados y, para ello, debe asumir una actitud humilde e inteligente con la cual pueda generar empatías —activas o pasivas— con los investigados y, con ello lograr, que estos le proporcionen la información requerida.

•Dado que la investigación cualitativa es la aproximación epistemológica que aborda los hechos sociales en determinado contexto, permite finalmente que los contextos latinoamericanos puedan ser estudiados desde ellos mismos y no desde las miradas que han sido establecidas en otras latitudes. Sus bondades están a la orden del día de los investigadores interesados en conocernos más y con mejores perspectivas de saber quiénes somos y qué queremos como nación y como región.

Blumer, H. (1954). What is wrong with social theory?. American Sociological Review, 19, 3-10.

_________. (1966). Social implications of the thought of G.M. Mead. American Journal of Sociology, 71.

_________. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. New Jersey, United States: Prentice Hall.

Creswell, J. (1994). Research design. Qualitative and quantitative approaches. Califormia, United States: Sage.

Denzin, N. (1978). The research act. A theoretical introduction to sociological methods. New York, United States: Mc Graw Hill.

Denzin, N. and Lincoln, Y. S. (1994). Introduction: Entering the field of qualitative research. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 1-17). California, United States: Sage.

_________. (2000). The policies and practices of interpretation. In N. K. Denzin y Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 897-992). California, United States: Sage.

Denzin, N. K. (1997). Interpretative ethnography. Ethnographical practice for the 21st century. London, England: Sage.

Devers, K. (1999). How will we know ‘good’ qualitative research when we see it? Beginning the dialogue in health services research. Health Services Research, 34(5).

Читать дальше