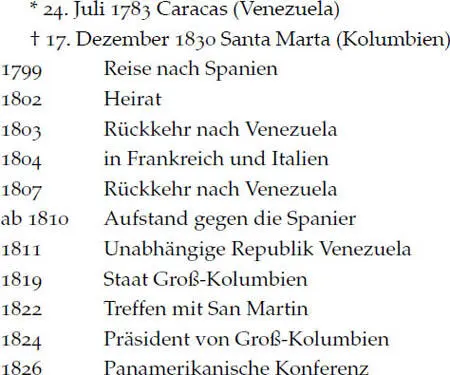

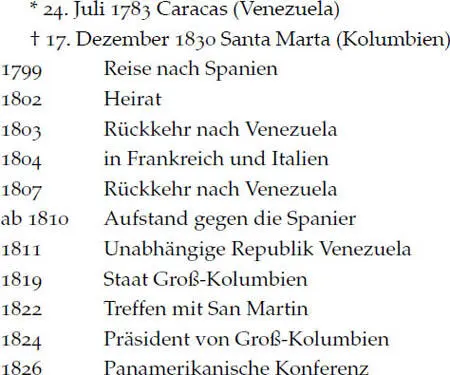

1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 1804 reiste er abermals nach Europa und erlebte in Paris die Krönung Napoleons, die ihn erschütterte, hatte doch sein bisheriges Vorbild die republikanischen Ideale verraten. In Rom, das ihn restlos faszinierte, soll er sich angeblich auf dem Aventin feierlich verpflichtet haben, die Unabhängigkeit Südamerikas von der Kolonialmacht Spanien zu erkämpfen.

Getragen von seinem Sendungsbewusstsein, kehrte er 1807 nach Venezuela zurück, wo sich nach der Eroberung Spaniens durch napoleonische Truppen eine beachtliche Unabhängigkeitsbewegung gebildet hatte. Sofort beteiligte er sich am Aufstand gegen den Statthalter Joseph Bonaparte, Napoleons Bruder. Überall in Südamerika bildeten sich lokale Juntas, die nicht nur Bonaparte, sondern auch die spanische Kolonialmacht bekämpften. Der Sturz des Statthalters in Venezuela 1810 gab das allgemeine Signal für den langwierigen Unabhängigkeitskampf.

Die Gesinnungsgenossen entsandten nun den weltgewandten Simón Bolívar nach England, um dort um Unterstützung für die antispanischen Rebellen zu bitten. Es war politisch eine vergebliche Reise, doch in Großbritannien lernte Bolívar Francisco de Miranda kennen, der sich schon früher für eine Befreiung Lateinamerikas von der spanischen Kolonialmacht mit Hilfe der europäischen Mächte eingesetzt hatte. Gemeinsam kehrten sie nach Venezuela zurück, Miranda wurde General in der Revolutionsarmee.

Am 5. Juli 1811 kam es zur Ausrufung einer unabhängigen Republik mit einer eigenständigen Verfassung. Miranda, im Besitz des Oberbefehls über die Armee, erhielt zu diesem Zeitpunkt diktatorische Vollmachten.

Nach einer verheerenden Niederlage der aufständischen Truppen gegen die Spanier bei Puerto Labello musste Miranda im Juli 1812 in San Mateo einen Waffenstillstand unterzeichnen. Bolívar und die anderen Anführer der Revolutionsarmee witterten Verrat und ließen sich dazu hinreißen, Miranda den Spaniern auszuliefern. Er starb in einem spanischen Gefängnis.

Bolívar zog sich mit seinen Anhängern nach Cartagena in Neu Granada, heute Kolumbien, zurück, wo er wieder eine Armee aufstellte. In Cartagena verfasste er das »Manifiesto di Cartagena«, einen leidenschaftlichen Aufruf zur Beseitigung der spanischen Kolonialherrschaft. 1813 kehrte er nach Caracas zurück und stürzte die Royalisten. Unter frenetischem Jubel wurde Bolívar zum »Libertador« und Diktator ernannte, doch die Royalisten gewannen schnell wieder die Oberhand, und er musste neuerlich fliehen, diesmal nach Jamaika und schließlich nach Haiti. In Jamaika hatte er »La Carta de Jamaica« geschrieben, einen Brief, in dem er seine politischen Visionen von einem geeinten, von der spanischen Herrschaft befreiten Südamerika darlegte. Als ideale Staatsform betrachtete er die konstitutionelle Republik, nach britischem Vorbild mit einem erblichen Oberhaus, einem gewählten Unterhaus und – auf sich persönlich zugeschnitten – einem Präsidenten auf Lebenszeit.

Nach dem Zusammenbruch der napoleonischen Herrschaft 1815 wurde auch Joseph Bonaparte aus Spanien vertrieben, das angestammte Königshaus kehrte mit Ferdinand VII. an die Macht zurück, was allerdings den Zusammenbruch der spanischen Herrschaft in Lateinamerika beschleunigen sollte, denn Bolivar war inzwischen aus Haiti, das sich der französischen Vormacht entledigt hatte, zurückgekehrt, verfügte nun über europäische Söldner und eine starke Unterstützung durch die einheimische Bevölkerung.

Mit Hilfe Haitis nahm er den Kampf wieder auf, Siege und Niederlagen wechselten. 1819 errang er in der Schlacht bei Boyacá einen respektablen Sieg. Auf dem Kongress von Angostura (heute Ciudad Bolívar) schuf er den Staat Groß-Kolumbien, dem die heutigen Territorien von Venezuela, Panama, Kolumbien und Ecuador angehörten. Bolívar wurde zum Präsidenten und Diktator gewählt, übertrug aber die Macht an seinen Stellvertreter Francisco de Paula Santander, da er sich selbst um die Befreiung Ecuadors kümmern wollte.

1822 konnte er mit Hilfe seines Freundes, General Antonio de Sucre, einen beachtlichen Sieg über die Spanier bei Pichincha erringen.

Zur selben Zeit kämpfte in Peru San Martin um die Unabhängigkeit, die beiden Haudegen trafen sich im Juli 1822 in Guayaquil (Ecuador). Das Treffen hatte schwerwiegende Folgen, denn San Martin übertrug ihm den Oberbefehl über seine Truppen und zog sich aus dem Kampf zurück. Bolívar marschierte mit Sucre nach Peru, ein Jahr später zog er in Lima ein. Im Dezember 1824 in der Schlacht bei Ayacucho mussten die Spanier eine endgültige Niederlage hinnehmen. Bolívar wurde Präsident von Groß-Kolumbien und Peru. Für den neuen Staat, der – in verkleinerter Form – fortan seinen Namen tragen sollte, konzipierte er eine autoritäre Verfassung, die allerdings nie angenommen wurde.

Für 1826 berief Bolívar eine panamerikanische Konferenz ein, er träumte von einer Zusammenarbeit aller Staaten des amerikanischen Kontinents. Doch nur wenige Länder nahmen an diesem Treffen teil, denn außer Groß-Kolumbien entsandten nur Zentralamerika und Mexiko Delegierte. Das dort unterzeichnete Abkommen zeigte kaum Folgen, aber der Gedanke einer panamerikanischen Zusammenarbeit lebte weiter: Bolívar dachte in großen Räumen, in Kontinenten, während die zeitgenössischen Politiker nur den einzelnen Nationalstaat vor Augen hatten.

Bedingt durch persönliche Rivalitäten unter den Revolutionsgenerälen brach ein Bürgerkrieg aus, der den Einheitsstaat Groß-Kolumbien zerbrechen ließ. Es gab wohl zentrale Gewalten, aber die regionale Verwaltung funktionierte mehr schlecht als recht.

So kehrte Bolívar, bereits seit einigen Jahren schwer erkrankt, nach Bogotá und dann nach Caracas zurück. Man bewunderte den einstigen Kriegshelden, doch die Unterstützung durch Anhänger blieb aus. Verbittert wollte Bolívar nach Europa ins Exil gehen, doch noch vor Antritt seiner Reise starb er an Tuberkulose. Bolívar war zweifellos ein Visionär, der seine Anhänger begeisterte und den Staaten des ehemaligen spanischen Kolonialreichs in Südamerika mit seinen Ideen eine neue Zukunft eröffnete, doch seine wenig pragmatische Vorgangsweise wurde vielen seiner Pläne zum Verhängnis. Er war schwärmerisch, vielleicht in manchem seiner Zeit voraus.

WILLY BRANDT (HERBERT ERNST KARL FRAHM)

Herbert Ernst Karl Frahm, uneheliches Kind einer 19-jährigen Verkäuferin und des Lehrers John Möller, lernte seinen leiblichen Vater nie kennen. Wesentlich geprägt wurde er durch seinen der Sozialdemokratie verbundenen Großvater, der ursprünglich Knecht auf einem Gutshof und dann Kraftfahrer in Lübeck war. Er besuchte das Johanneum in Lübeck, wo er als Einzelgänger und Außenseiter beschrieben wird. Früh fand er eine politische und wahrscheinlich auch gefühlsmäßige Heimat in der sozialistischen Jugendbewegung. Julius Leber, der später von den Nationalsozialisten ermordete SPD-Abgeordnete, war sein Mentor. Mit 17 Jahren trat Herbert Frahm der SPD bei, wechselte aber aus Frust über den politisch lahmen Kurs der Partei gegenüber den Nationalsozialisten zur linken Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP).

Nach dem Abitur 1932 begann er ein Volontariat bei einer Schiffsmaklerfirma, doch schon im März 1933 musste er wegen seiner vielfältigen politischen Aufgaben den Weg ins Exil antreten. Er floh von Travemünde aus mit einem Kutter nach Dänemark und dann nach Norwegen.

Im norwegischen Exil nahm er den Namen Willy Brandt an. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich als Journalist, er war beruflich oft unterwegs, reiste nach Frankreich, Spanien und Großbritannien. In Skandinavien lernte Brandt politischen Pragmatismus und Weltoffenheit kennen, was ihn für sein ganzes Leben prägen sollte. In dieser Zeit des Exils unterstützte er weiter die deutsche »Volksfront«, das heißt das gemeinsame Vorgehen der linken Parteien, und zwar der KPD und der SAP, gegen Hitler, wandte sich aber strikt gegen die Sowjetunion, die er als nicht sozialistisch ablehnte. Als Zeitungskorrespondent erlebte er den Spanischen Bürgerkrieg, was in ihm eine große Desillusionierung auslöste. Kurzfristig geriet er sogar in deutsche Gefangenschaft, wurde aber wegen seines geänderten Namens nicht enttarnt. Jedenfalls kehrte er um 1940 der SAP den Rücken und trat wieder in die SPD ein.

Читать дальше